por Nuria Ortiz

—¡Diles que no me echen, Justino! Anda, ve a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.

—No puedo. Hay una orden judicial que autoriza el desahucio.

—Haz que te oigan. Date tus mañas y diles que sólo soy una pobre vieja. Diles que lo hagan por caridad de Dios.

—Si no abre, tienen a un cerrajero que lo hará por usted. Y váyale diciendo a toda esta gente que se retire o que se atenga a las consecuencias.

—Anda, Justino. Diles que tengan lástima de mí. Sólo eso diles.

Justino apretó los dientes y movió la cabeza durante un rato. Al final le dijo:

—De acuerdo. Pero recoja sus pertenencias de más valor y guárdelas en una maletita, porque hoy la desalojan sí o sí y no la salva ni Dios. El juez está harto de toda la publicidad que se le ha dado a este asunto y quiere que acabe cuanto antes.

El policía dio media vuelta y avanzó escoltado por tres compañeros, abriéndose paso entre la gente sentada en los escalones, hasta llegar al portal del edificio. Fuera les esperaban un sargento, otro agente, dos funcionarios del juzgado y el cerrajero.

—¿Qué? – Le saludó el sargento.

Justino meneó la cabeza.

—Habrá que llamar a los antidisturbios —prosiguió el mando—. Los maricones de los bomberos dicen que no están para estas cosas.

—Mi sargento, no creo que sea necesaria una carga. Casi todos los de la sentada son vecinos y hay alguna plataforma, pero son todos gente mayor del barrio…

—¿Tú eres de por aquí, no Justino? Así que conoces a la vieja y a los que están estorbando en las escaleras y en la entrada; y dices que no responderán con violencia. Te lo concedo. Pero si uno solo de mis agentes sufre un rasguño, un empujón, un escupitajo…

—No será necesario, mi sargento…

Justino levantó los ojos hacia el tercero. Dios quiera que no sea necesario.

La propiedad era un piso de sesenta y cinco metros cuadrados, todo exterior, sin ascensor. Dos balcones, tres habitaciones, baño completo, salón comedor y trastero. Estaba ubicado en la tercera planta de un edificio de rojizos ladrillos vistos, característico del milagro económico español de los años sesenta. La plaquita con el yugo y las flechas ubicada en la esquina superior derecha del portal de entrada así lo atestiguaba. Dicho edificio hacía juego con otros tantos de similar apariencia, que casi nunca superaban las cinco alturas; conformando así un barrio cualquiera de la periferia de una gran ciudad, donde el obrero cualificado podía y debía (¡debía!) comprar su casa.

Para conseguir una de aquellas gangas apartadas de la civilización, lo mejor y más rápido era emigrar: Suiza, Alemania, Francia, América Latina… vivir con austeridad y ahorrar. Cinco, ocho, diez, doce años. Dependiendo de si la mujer también trabajaba o no. Y de los hijos: no era lo mismo dos que cinco; ni un bebé que uno de doce. Luego volvías y comprabas tu propiedad y esperabas a que poco a poco fueran llegando las carreteras, los colegios, los centros médicos, los parques y aquello se fuera convirtiendo poco a poco en tu casa.

—¡Sinvergüenzas!

—¡Ladrones!

—¡Asco me daría!

Pasaban las once y media cuando llegaron los antidisturbios. Diez furgones grandes. Para entonces, unas cincuenta personas estaban reunidas a las puertas del edificio con silbatos y pancartas. Desde los balcones, los vecinos increpaban a los policías. De un par de coches se bajaron sendos reporteros con sus respectivos cámaras.

—Bueno, los que faltaban —musitó el sargento.

Uno de los agentes llamó por el telefonillo a todos los pisos y con voz imperiosa, reclamó:

—¡Abran! ¡Policía Nacional!

Hubo una pausa. Sólo una vecina contestó.

—Vergüenza os tenía que dar, que no se hagan estos despliegues con los auténticos delincuentes.

Y colgó. Sin abrir.

Con destreza, el cerrajero les franqueó la puerta, que hacía tope con los vecinos allí sentados en abigarradas filas de a cinco, hasta las escaleras y luego en filas de a tres hasta llegar al tercer piso. Uno a uno, los antidisturbios les fueron arrancando de sus puestos, mientras los manifestantes gritaban consignas, cantaban y se resistían pasivamente.

Ismael López, nieto de doña Remedios, se había quedado sin trabajo. Con veintipocos años y escasos estudios, escogió solicitar la prestación por desempleo en su totalidad y hacerse transportista autónomo.

Sin embargo, el dinero percibido no le alcanzaba para pagar el vehículo y los impuestos necesarios para darse de alta para trabajar a la vez. Su objetivo era un furgón grande, que valía unos veinte mil euros. Acudió a varios bancos, pero a pesar de la ayuda de su abuela, las entidades le denegaron el crédito a los dos. No obstante, uno de los directivos les habló de cierta empresa de capital privado que podría ofrecerles el dinero para luego devolverlo en pequeñas cuotas. Lo único que tenían que estar dispuestos a hacer era presentar las escrituras del piso de doña Remedios como aval.

Al firmar los papeles, descubrieron que los veinte mil en efectivo del sobre no cuadraban con los cuarenta y cinco mil de la escritura. El señor Ríos, prestamista, les tranquilizó:

—No se preocupe usted, señora, que esto es un puro trámite. No nos permiten hacer préstamos inferiores a cuarenta mil euros. La otra parte es para pagar al notario y gestionar los papeles. Dentro de unos días les daremos el resto del dinero y aunque tienen seis meses para devolverlo, nosotros nos encargaremos de negociar con un banco para que tengan ustedes más tiempo y una cuota más cómoda para pagar.

El recargo del treinta por ciento de intereses anuales por retraso en el pago pasó desapercibido. El resto del dinero nunca llegó; el señor Ríos nunca estaba en su oficina y los impagos empezaron a acumularse.

Cuando Ríos, el prestamista, llegó por fin con un empleado de banco, fue para que Ismael firmase un crédito de noventa mil euros con el compromiso de pagar quinientos euros al mes hasta 2040. En 2015, sin embargo, al finalizar la jornada, Ismael López se salió de la carretera con la furgoneta y doña Remedios se quedó sola frente a la deuda.

Dentro de la casa, doña Remedios yacía postrada en el sofá, mirando al techo, mientras Mila le frotaba los brazos con alcohol de romero. Doña Lupe y Delia se afanaban moviendo los muebles, atrancando la puerta con la nevera y formando barricadas.

A la muerte de Ismael tuvo que refinanciar la deuda con el banco, quedando la mensualidad en doscientos dieciocho euros, que cercenaban la pensión de trescientos cincuenta que percibía al mes. Así estuvo malviviendo una temporada, hasta que fueron a por ella. A pesar de que su nieto pudo devolver más de cuarenta mil euros, la deuda persistía y se incrementaba, volviendo siempre a empezar, como Sísifo.

Le costaba trabajo imaginar acabar así, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear, cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso. No podía dejar que la echaran. No podía. Mucho menos ahora.

De pronto empezó a sentir esa comezón en el estómago que le inundaba siempre que veía de cerca el desahucio y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Desconsolada, se abrazó a Mila entre espasmos. Ya no le quedaba esperanza. Allí en su piso estaba toda su vida. Cincuenta años de vivir en él, de limpiarlo, medirlo, cuidarlo como si fuera una persona.

Un teléfono sonó. Era el de doña Lupe. Los antidisturbios estaban ya ante la puerta. Era mejor retirarse porque emplearían el ariete. Las mujeres corrieron a refugiarse a la cocina, mientras doña Remedios permanecía abrazada a Mila como a una tabla de salvación.

Entonces apareció la nada. Una nada densa, aturdidora, donde se podía oír el latido del corazón ajeno. Una nada infinita y eterna que un primer golpe seco quebró, dándole un vuelco al estómago, atenazándolo de pavor.

Las mujeres lloraban en silencio, abrazadas.

Al quinto golpe la puerta cedió. Justo en ese momento doña Remedios exhaló un lamento estremecedor de animal herido de muerte, mientras a patadas y a golpe de maza se abrían paso los policías entre la barricada de muebles.

—Señoras, retiren sus cosas, identifíquense y vayan saliendo.

El sargento se acercó a las dos mujeres acurrucadas. La mayor levantó la cabeza:

—Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. No merezco morir así, coronel. ¡No me eches! ¡Diles que no me echen!

El sargento permaneció en silencio unos minutos mientras la miraba con gravedad. Luego llamó a Justino.

—Procura que estas mujeres recojan todas las pertenencias de esta señora y luego salgan ustedes tres. Si ves que es necesario, llama a una ambulancia.

Al cabo de diez minutos tres figuras aparecieron en el portal: Justino, el policía local; Mila, la hija pequeña de la costurera y una anciana que apenas se mantenía en pie y que vagamente recordaba a doña Remedios.

Los vecinos detenidos iban llenando las furgonetas. Desde las ventanas caía una lluvia constante de improperios mezclada con los aplausos que acompañaban a la camilla que subía, que se alejaba, metida en la ambulancia, con doña Remedios dentro.

—¿Y ahora qué? —preguntó Delia.

—Ahora nada —respondió doña Lupe—. No sé si esta noche se vaya a quedar en observación, no sea que le suba el azúcar o la tensión. Mila va con ella. Si es necesario, su hermana la relevará para pasar la noche con ella.

—¿Y los hijos?

—El hijo está en Noruega y la chiquita en Escocia o por ahí. No pueden venir. La mayor viene de Barcelona dentro de tres días para llevársela a vivir con ella. Ya hizo una vez amago de llevarla cuando Ismael murió, pero ya sabes cómo es doña Remedios… dice que allí no conoce a nadie y que irse a morir tan lejos rodeada de tanta gente extraña…

—Yo tampoco querría. ¿Y de aquí a que venga la hija?

—De aquí a que venga la hija se queda conmigo en mi casa. Estoy esperando a que me llame Mila a ver si pasa allí la noche o no, para ir a recogerlas.

—Qué pena, Lupe.

—Pues sí, Delita. Pues sí.

Ambas se quedaron calladas. Las farolas del barrio fueron encendiéndose una a una, a la vez que el cielo pasaba del rosado al violeta. A lo lejos, la luz de la cocina de un piso se encendió, a lo que le respondieron otras tres luces idénticas del edificio de enfrente. Era hora de volver a casa.

Las dos mujeres se miraron y se sonrieron, volviendo cada una para su casa sin decirse nada.

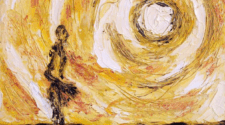

Ilustración de Idu Zshugost.