Por Carlos Iván

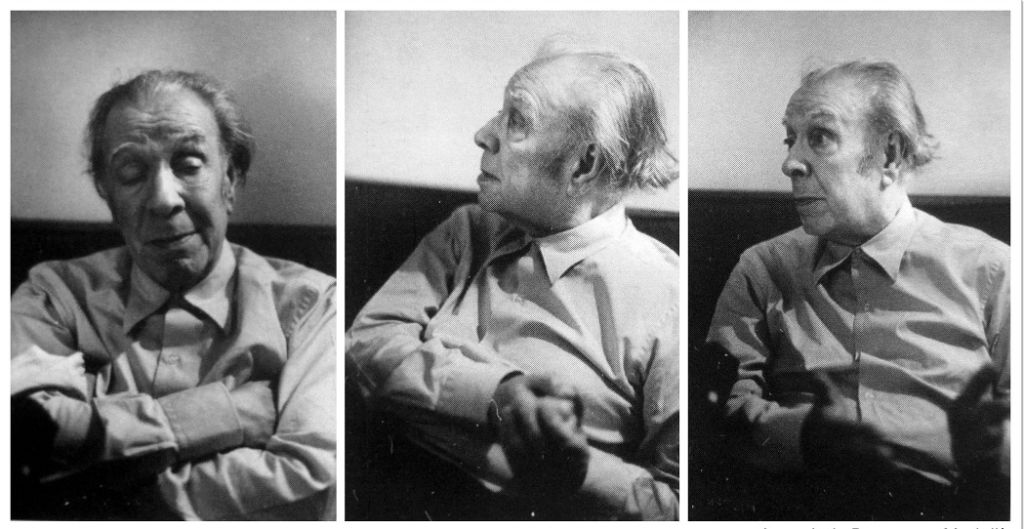

Revisé la más reciente antología de relatos breves del fallecido Nacho Padilla, Inéditos y extraviados. En la contraportada se exponen, con justa razón, los méritos de este importante cuentista, referente de su generación. Además se le pone como heredero de una triada considerable: Jorge Luis Borges, Dino Buzzati, Giorgio Manganelli.

Un examen detenido del libro en cuestión reforzaría dos de estas ideas; no así la primera, a mi consideración. Como bien sabemos, la naturaleza de las sinopsis se justifica en la convención de las alabanzas y la persuasión, en atraer a los paseantes que husmean las librerías, desde el neófito hasta al lector promedio. Sin embargo, mi lectura de Padilla me ha hecho sospechar que la sola mención de Borges, su incuestionable título de rey de la invención, ha devenido en lugar común. En el ámbito editorial, el uso de la mera palabra “Borges” como espaldarazo aprobatorio y de elevación ritual a los caminantes de la senda del relato queda corto para el análisis y alto para el cliché.

Las opiniones literarias se vienen viciando de convenciones repetidas y tortuosas. No sé en cuántas ocasiones he sabido de autores cuya mayor virtud es “volver verosímil lo insólito”. Constate, querido lector, que dicha construcción pulula en infinidad de columnas y suplementos. “Volver verosímil lo insólito” funciona para hablar de cualquiera, desde Alberto Chimal hasta Ana María Shua. Ocasionalmente, el reseñista variará el enunciado: “Fulanito convierte lo inconcebible en real”, “Fulanita logra filtrar situaciones asombrosas en la cotidianeidad”, etc.

Bueno, dejemos en paz a las reseñas y sus clichés. Pero como dedicado lector de Borges no puedo permanecer neutral al hecho de que han ido abstrayendo su legado y manido su noble nombre hasta convertirlo en un versátil calificativo.

Hagamos esta suposición: decir que alguien es digno adlátere de Poe o Chéjov sería caer en un mar abierto de inexactitudes, en lo fatuo, en la carestía de materia, pues de antemano estos dos son canon del relato moderno. Declarar las raíces borgeanas de un escritor resulta propositivo por un lado y arriesgado por otro: lo interpreto un intento de embrollar al lector en la críptica imagen que por común se tiene de él. Se destila la fama y desechan los fundamentos. Trivializa el examen del escritor alagado con el símil, especialmente si escribe en español. Probablemente (y de seguir existiendo el mundo) los siglos deifiquen a Borges, y andarlo mentando así como así será atroz, igual que ahora no tiene mucho chiste comparar a los nuevos novelistas con Cervantes (por ahí hay formidables excepciones). A costa del impacto del nombre del creador, la obra tras él es aplazada. Nos basta con la intuición de la importancia; el análisis deja de sernos relevante. En la sinopsis a Los detectives salvajes de Bolaño, Ignacio Echevarría osó decir que era “el tipo de novela que Borges hubiera aceptado escribir”. La retórica es sugerente, a pesar de tanta displicencia contenida. Desventura contextualizada en el mercantilismo editorial.

Borges es la abstracción de la calidad, santo patrono de los cuentistas, y esto lo han aprovechado con alevosía. Sobre la contraportada de Los detectives, en efecto, el argentino amaba leer novelas, pero no por eso se atrevería a ensayar alguna. Abominaba el ripio tanto como seguro hoy abominaría a esos reseñistas vende-letras. Perdonaremos esto a Echevarría, pues se debió a la exigencia del momento. La infatuación es herramienta de trabajo de cualquier tipo de promotor, incluso de el de libros. Deberían de aprender del mismo Jorge Luis, en cuyos prólogos alabó a sus autores predilectos sin escatimarles agudezas.

Padilla no es el primero ni será el último al que le endilguen este comprometedor símil. Esto quizá sea por distracción o desidia a su obra. Relacionarlo con un razonador de lo inaudito como Kafka hubiera sido más adecuado, o con Tario, peculiar fabulista. Vaya, hasta podríamos sacar a colación la límpida prosa de Torri, pero no. (A Torri no se le conoce tanto, y vende menos). Sin duda varios reseñistas no se toman la molestia de someter a sus clientes al análisis riguroso (al final de cuentas no es su chamba), y optan con retomar el apunte de éstos: si el mismo Padilla dice que Manganelli es una de sus máximas referencias, es suficiente para repetirlo y fingir haberlo deducido. Empero, en los territorios de la crítica literaria, usar a Borges no compromete a nada. ¿Por qué habríamos de ser tan perspicaces? ¿Acaso Borges no concibió cuentos como Padilla? Sería aceptar que Padilla es “fantástico” sólo por escribir sobre una bella durmiente y reinterpretar al monstruo de Frankenstein… Oh, vaya casualidad: ¡Borges también era fantástico! ¡Emparejémoslos! La sola adjetivación de los relatos borgeanos como fantásticos no es más que la impresión escueta de su discurso, lo rescatado del apuro de no saber o apreciar con dedicación. A lo largo de varias décadas nuevos cuentistas le han brotado al paso, arracimándose alrededor bajo diversas intenciones: deudores, herederos, estafetas —unos lo son más que otros, cabe aclarar—, de forma similar al próspero lord que, año con año, le son presentados inciertos hijos bastardos para que, de suerte, los reconozca.

¿Qué es lo que le falta a Padilla para estar a la altura de estos insospechados veredictos? Padilla lamentablemente falleció hace poco, y no tiene la culpa de lo que los vivos anden diciendo sobre él ahora. Para empezar, sus temas están lejos de los borgeanos: la intrincación del espacio, laberintos físicos y de tiempo; sueños y destinos; las simetrías caracterológicas del hombre (encuentros o correspondencias). Luego, tenemos la inimitable metáfora.

Borges trabajó las palabras con la dedicación de un poeta que no narra anécdotas, sino que vitaliza su sentido mediante la metáfora. En “Los teólogos”, tenemos una notable:

en una celda mauritana, en la noche cargada de leones…

Mediante la metáfora, en una sola línea subyace más que la simple descripción del espacio y de las circunstancias: está el sentido poético de los acontecimientos. Por esto Borges abominó el ripio (sustancia primordial de la novela), porque es la tosca fórmula de la representación llana. La concreción de las metáforas resultó en relatos y en ensayos de no más de cincuenta cuartillas.

Los cuentos de Ignacio Padilla están ahí, firmemente cimentados; no necesitan que nadie los defienda ni que nadie los comprometa.