Por Santiago Clemente

En “Elogio de la mala novela”, el ensayo que le dedica a Al Este del Edén de John Steinbeck, Mario Vargas Llosa observa el llamativo hecho de que en la actualidad, las peores novelas son las más entretenidas. La novela decimonónica, continúa, combinaba a partes iguales historias de aventuras, intrigas políticas, dramas psicológicos o sentimentales, con experimentos literarios que renovaban las formas. Y efectivamente, leer a Verne, a Dumas o a Flaubert es sumergirse en historias de viajes extraordinarios, volver a épocas pasadas, o ponerse en la piel de una joven de la época, sin perder el interés ni tener que hacer un esfuerzo activo para comprender lo que se está contando. Incluso autores más ambiciosos y monumentales como Melville, Tolstoi o Dostoievksi son, con una cuota mayor de persistencia, disfrutables de leer.

La novela del siglo XX se caracterizó por el cuestionamiento que hizo de las formas narrativas convencionales. A lo lineal se le contrapuso lo fragmentario, al narrador omnisciente, el narrador deficiente y mentiroso, que oculta y escamotea información, a la visión realista, la visión subjetiva, muchas veces de personajes que tienen sus facultades mentales alteradas. Esta experimentación con las formas, que según Vargas Llosa comienza con Joseph Conrad y Henry James, y que continúa, de forma más radical, con James Joyce, Marcel Proust y Virginia Woolf, llevaría a una predominancia de la forma en detrimento del contenido. El cómo contar se volvió más importante que el qué, y si bien no deja de ser cierto que es imposible hacer grandes variaciones respecto de la materia narrativa, el afán vanguardista terminó produciendo no pocas veces textos que, por la complejidad de su armado y el esfuerzo que le demandan al lector, se volvieron minoritarios, cuando no directamente marginales. Finnegans Wake de Joyce, Las olas de Virginia Woolf, Cambio de piel de Carlos Fuentes o 62/modelo para armar de Julio Cortázar son sólo algunos ejemplos de novelas en las que la experimentación con la forma es llevada al límite de la legibilidad (y en el caso de Finnegans, lo supera).

Es posible, aunque no puede afirmarse con certeza, que esa sea una de las razones por las que el público lector se encuentre dividido en dos grupos antagónicos e irreconciliables: por un lado, los admiradores y frecuentadores de la Gran Literatura, lectores audaces, inteligentes y agudos, que gozan con los desafíos formales y se deleitan ejercitando su cultura literaria a la vez que la amplían ante construcciones narrativas plagadas de intertextualidades, juegos de palabras, formas novedosas, textos que deliberadamente evitan las vetustas convenciones de la novela decimonónica, y que, como dijo Roberto Arlt, hablan de Ulises poniendo los ojos en blanco. Por el otro, los lectores de best-sellers, raza maldita y bastarda de advenedizos que consumen novelas como hamburguesas, guiados por las últimas modas editoriales, a la caza de la última saga juvenil o cualquier novela que respete la estructura convencional de principio-desarrollo-final, con un narrador claro y explicativo, carentes de cualquier interés por la verdadera literatura, de la que reniegan por considerarla aburrida, anticuada y difícil, dado que carecen de la sensibilidad y la cultura necesarias para apreciarla debidamente.

La “polémica” entre estos grupos, descritos con toda intención en sus peores estereotipos, es probablemente el mayor ridículo de la historia de la literatura. La idea de best-seller como sinónimo de mala narrativa es bastante reciente, y tiene su parte de razón en la extrema proliferación de autores que repiten una misma fórmula y sólo cambian algunos detalles, como es el caso de Dan Brown, que escribe todas sus novelas sobre conspiraciones de sociedades secretas que involucran a la Iglesia Católica. Pero quienes esgrimen este argumento olvidan que una obra como Don Quijote de La Mancha es el segundo libro más traducido y vendido de la historia, sólo superado por la Biblia, otro libro cuyo valor literario es a menudo pasado por alto por su carácter religioso. Asimismo, los novelistas del siglo XIX que hoy se leen como clásicos, fueron también en su momento best-sellers. No es un secreto para nadie que Verne, Dumas, Hugo o Dickens publicaban sus novelas por entregas en los diarios y posteriormente eran editadas en libro,vendiendo miles de ejemplares, como otros autores contemporáneos suyos, de los cuales, sin embargo, ninguno ha trascendido. Y ya en el siglo XX, el Boom latinoamericano fue otro caso en donde textos que introdujeron procedimientos narrativos novedosos a la narrativa hispanoamericana resultaron teniendo un enorme éxito de público y popularizando a la literatura de nuestro continente. Es cierto que éste último caso tuvo mucho de movimiento editorial, pero la sola labor de Carmen Balcells no explica que cincuenta años después textos como Rayuela, Cien años de soledad o Conversación en La Catedral sigan vendiendo miles de ejemplares al año.

Por otra parte, es interesante notar que estas dos posturas aparentemente irreconciliables, se han cruzado incluso desde el inicio de la novelística. Don Quijote y Sancho Panza son, entre otras cosas, la encarnación de estas dos perspectivas del mundo. El materialista Sancho, rústico y campesino, con un habla plagado de dichos populares y groserías, es el opuesto y complemento necesario del idealista Alonso Quijano, que en su afán de revivir las costumbres de la andante caballería, habla en un lenguaje cultivado, que no pocas veces de tan afectado cae en el ridículo. Pero en un magistral juego de intercambio de roles, a lo largo de la novela la fantasía de Don Quijote va contagiando a los demás personajes, especialmente a Sancho, quien en el capítulo cinco de la segunda parte habla con su esposa de una manera muy similar a la de Don Quijote, y hacia el final de la misma, los papeles se han invertido: Alonso Quijano recupera la cordura y reniega de sus fantasías,mientras que Sancho se ha “quijotizado” y llora amargamente la muerte de su señor. William Shakespeare, máximo representante de las letras inglesas, escribía sus obras a partir de las fuentes más heterogéneas, desde fuentes clásicas y crónicas históricas hasta leyendas populares y obras menores de la época. En sus dramas conviven nobles y campesinos, y se alternan escenas de discusiones filosóficas y políticas con enredos amorosos y asesinatos a sangre fría. Lejos de la imagen de autor culto y hermético que algunos puedan tener de él, Shakespeare fue un actor que convocaba y sigue convocando a personas de todas las capas sociales.

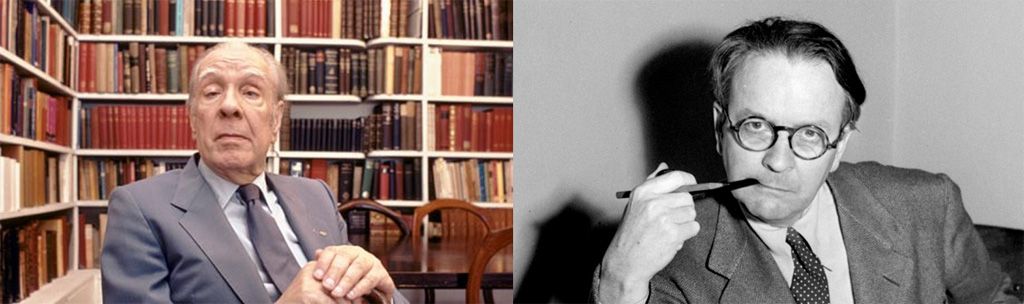

Durante el siglo XX, el tráfico entre lo elevado y lo profano se mantuvo, si bien de formas más elaboradas. Para no extenderme mucho más, examinaré a dos autores que, desde lugares diferentes, llevaron a cabo una misma operación crítica: Jorge Luis Borges y Raymond Chandler.

Borges es, probablemente, el arquetipo de escritor académico. Erudito, políglota, imaginador de laberintos y espejos, de objetos fantásticos en los que puede caber el universo, lector de Shakespeare y de Whitman, capaz de recitar lo mismo en español que en inglés o en alemán, la imagen que puede tener el lector casual de él es apabullante, inspira reverencia y respeto. Pero lo cierto es que Borges tenía gustos bastante específicos como lector, despachaba con una facilidad pasmosa a todo aquél que no se ajustara a ellos sin importarle la opinión de la crítica (consideraba al Fausto “un error” de Goethe, aborrecía la literatura francesa en general y abominaba el género novela) y fue también un reconocido admirador y difusor de dos géneros hasta entonces, y todavía hoy, menospreciados: la ciencia ficción y el policial. La labor de Borges en este sentido fue incalculable: además de prologar a varios autores de ciencia ficción (Ray Bradbury, Olaf Stapledon) dirigió la colección El séptimo círculo, que traducía y editaba a autores de género policial, al que también contribuyó en varias ocasiones, a veces cruzándolo con lo fantástico (El jardín de senderos que se bifurcan), otras parodiándolo (Seis problemas para don Isidro Parodi) y otras ateniéndose a sus convenciones (La muerte y la brújula). En este sentido, Borges fue quizás el primer autor en introducir la discusión de estos géneros en el ámbito de la literatura hispanoamericana.

Por la misma época que Borges publicaba los relatos de Ficciones y El Aleph, Chandler también se dedicaba al género policial, pero desde un lugar muy diferente. Como admirador de la literatura inglesa, a Borges le interesa el policial de enigma. De él destacaba especialmente el carácter de artificio, por ser un mecanismo puramente lógico que funciona a partir de la deducción y el razonamiento del detective que resuelve el misterio sin moverse de su sillón (rasgo que parodia con el personaje de Parodi, que resuelve los misterios desde la cárcel). Chandler escribe novelas negras, una variante de la novela policial creada por Dashiell Hammett, en la que el detective deja de ser un aristócrata para pasar a ser un hombre que es contratado por alguien y que termina involucrado en una serie de crímenes y asesinatos, y en donde más importante que la identidad del criminal es averiguar las motivaciones del crimen. La diferencia principal entre la novela de enigma y la novela negra es su trasfondo realista. Las novelas de Chandler, a la vez que transcurren en los barrios ricos de Los Ángeles, son una crítica al estilo de vida de las clases acomodadas, a las que ve desde cierta distancia y con desconfianza. En todas ellas, los ricos siempre están involucrados en chantajes, robos, extorsiones, estafas e incluso venta de drogas.

La operación de Chandler invierte la de Arlt: mientras éste es un autor de escasa instrucción, que escribe “mal” y busca acercarse a los modelos canónicos (concretamente, a la novela psicológica de Dostoievksi), Chandler es un hombre formado con una sólida cultura (hizo su educación en Inglaterra) que elije escribir desde un género “menor” y lo renueva a partir de un trabajo con el estilo y desdibujando los límites del género, que prácticamente desaparecen en El largo adiós, ampliamente considerada una de las mejores novelas policiales,y una de las mejores de la narrativa estadounidense. Hacia el final de la novela hay un episodio muy significativo: en una escena en la que Marlowe habla con el chofer negro de una mujer rica, éste cita a T.S. Eliot (como Chandler, otro estadounidense devenido inglés). Para Ricardo Piglia en El último lector, esta escena concentra la inversión de los estereotipos del género. Un chofer de color citando a un poeta, con un detective que también tiene conocimiento de la obra de ese autor (y de otros, ya que, en otro lugar de la novela, Marlowe también cita a Flaubert) muestra con toda claridad la operación de Chandler, que no es muy distinta a la de Borges: reivindicar un género “menor”, cruzar la alta cultura con la cultura de masas. Mientras que el último lo hace a través de la revaloración crítica en sus ensayos (algo que de hecho también hizo Chandler con El simple arte de matar), el primero deliberadamente escoge escribir desde ese género, que le permite denunciar la doble moral y la hipocresía de la clase acomodada estadounidense, y en general del sistema que pone la justicia a disposición de quien pueda pagar por ella. A su vez, también demuestra que la alta cultura no es patrimonio exclusivo de quienes pretenden ser los privilegiados con capacidad para apreciarla. En el mundo de Chandler, un detective privado y un chofer de color leen a Eliot y pueden citarlo de memoria.

Dicho todo esto, queda claro que el éxito o el fracaso editorial de un libro no es suficiente para determinar, a priori, su calidad como obra literaria. Cabe preguntarse entonces qué define a un buen libro como tal, qué hace que una novela o un libro de relatos se convierta en clásico. Abundan las respuestas a esta pregunta. Intentaré esbozar algunas propias.

Ante todo, la idea de que toda obra es determinada por dos elementos: la tradición que la precede y los lectores que la continúan. En “Nota sobre (hacia) Bernard Shaw”, incluida en Otras inquisiciones, Borges postula que una literatura difiere de otra no tanto por el texto sino por la manera de ser leída; antes, en el mismo libro, demuestra que un autor crea a sus propios precursores y modifica la manera de leer la tradición. Browning prefigura a Kafka, pero sólo porque Kafka escribió después que él, y con su obra modificó para siempre la forma de leerlo. Es posible pensar a Hammett sin Chandler, pero seguramente no lo leeríamos de la misma forma. La literatura es inagotable, sostiene Borges, porque un libro no es un ente incomunicado, sino un eje innumerable de relaciones. Con lo cual llegamos a una posible definición: un buen libro es aquél que discute con la tradición, la renueva, y se renueva en el diálogo con los lectores.

¿Quiere esto decir que cualquier libro que no proponga una revisión del canon, o de las formas convencionales, es prescindible? No necesariamente. Novelas como Adiós a las armas o Las uvas de la ira serían consideradas olvidables, ya que en ninguna de las dos encontramos innovaciones a nivel técnico o formal. En la literatura de género, la aparición de buenos autores es difícil de detectar por dos razones que saltan a la vista: la proliferación de novelas que saturan el mercado, promovidas por las editoriales, y el hecho de que las estructuras narrativas en ellos son más rígidas y difíciles de transgredir. Ello no ha impedido que hayan surgido muy buenos autores: además de Chandler en el policial,encontramos a Stephen King o Anne Rice en la literatura de terror; y a George R.R. Martin y J.K. Rowling en el género de fantasía, quienes lo han llevado de nuevo a las primeras planas del mundillo literario actual, a pesar de lo cual, muchos lectores “cultos” mantienen su prejuicio hacia estos géneros, y esperan a que un autor canónico los reivindique para acercarse a ellos. Esto no es nuevo: Poe tuvo que esperar a morirse y ser traducido por Baudelaire para que la crítica europea lo conociera y admirara su innegable aporte como cuentista, tanto en lo temático como en lo formal, con su teoría de la unidad de efecto. Y Roberto Arlt, hoy considerado un clásico de la literatura argentina, vivió toda su vida con el rechazo de la crítica académica, y hubo que esperar a que una camada de críticos de los años 60 lo reivindicara para oponerlo a la figura por entonces hegemónica de Borges.

A lo largo de esta nota he abusado de las citas. Permítaseme terminar con otra, tomada de una película de Pixar, en la que en la reseña de un crítico gastronómico francés, aparece una definición impecable del papel de la crítica, y da una sentencia que debería tenerse presente más a menudo, en cualquier ámbito de la creación humana: “no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado”.