por Ivette Pradel

No hay palabra más triste que la de yaya.

Me veía desde el panteón de mirada en el que se habían convertido sus ojos. Las sombras de un secreto que no podía recordar la perseguían los últimos meses. Mi viejita balbuceaba desesperada para decirme que no la dejara sola. Yo no entendía pero no tenía que hacerlo, no pensaba irme. Debido al deterioro de su cuerpo, se había dispuesto una cama de hospital en su habitación, entonces ubicada en la planta baja de la casa; ella la odiaba, era tan angosta que no permitía que otro cuerpo la acompañara en la noche, pero no había otra opción, apenas podía moverse. Tenía tanto que decir pero sus labios dejaron de responderle. Estaba aterrada, quería cantar para ocupar su mente y terminaba rezando de miedo.

La veía dormir porque yo no podía hacerlo, y no podía hacer nada en la penumbra sin interrumpir su descanso. Perdiste ya tu piel de chabacano, le dije una noche en un susurro, cuando examinaba sus arrugas en la oscuridad. No hubo respuesta, pero pronto noté que no éramos las únicas en esa antigua casa, algo estaba atestiguando la escena. Tal vez no tuve miedo porque estaba muy cansada para darme cuenta de lo que pasaba, incluso llegué a pensar que estaba soñando bajo la influencia de alguna superstición que escuché días antes en el mercado: una señora me había preguntado por la salud de mi abuela, no le di mucha información, tan sólo un está en casa, descansando, pero ella me tomó del brazo para apartarme del lugar en el que nos encontrábamos y me dio un incienso, no sé de qué, junto con una vela blanca. No pueden dejarla sola en esa casa, lo sabes, ¿verdad? Tienen que limpiarla con incienso y pirul para ahuyentar a los malos espíritus. Está tan débil que no puede hacerlo sola. Prométeme, niña, que lo harás. Esa misma tarde, cuando llegué a la casa, hice lo que me dijo. No le conté a nadie ni pregunté nada porque sabía que mi yaya tenía esas creencias muy arraigadas y que podía calmarla verme haciendo la limpia con el humo. Cuando volví a su habitación, ella me señaló la vela que había dejado en el buró. La encendí y la puse frente a la foto del abuelo, volteé la mirada y vi cómo mi viejita sonreía.

***

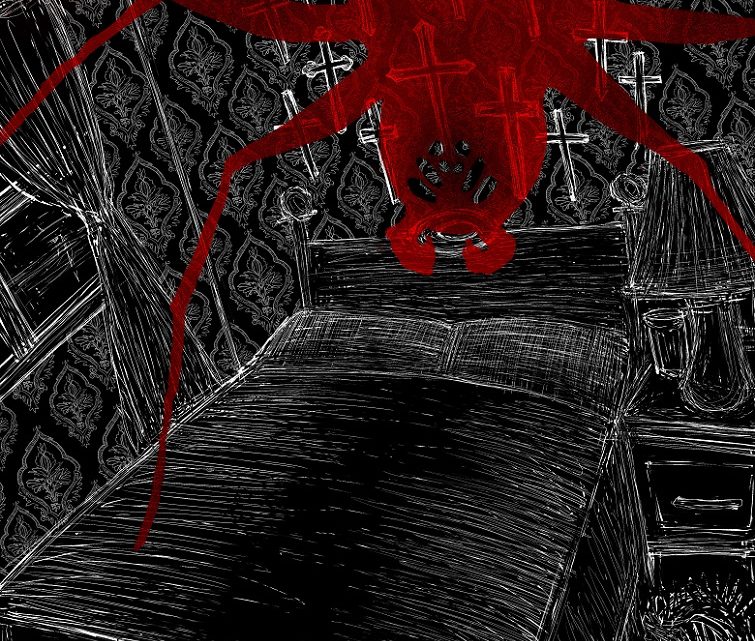

A pesar de que vivía a una cuadra de la casa de mi yaya, podían pasar días sin que la visitara. En una de esas ocasiones, terminé yendo porque me enteré de un suceso extraordinario: dos de mis primos, de los más jóvenes en la familia pero lo suficiente mayores para confiar en su palabra, habían vislumbrado una sombra alrededor de la cama de la abuela. Describían cómo, en sus guardias nocturnas, habían presenciado una silueta negra y altísima, ligeramente curvada, en dirección al cuerpo dormido de nuestra abuela. Ninguno de ellos admitió que hubieran sentido que se trataran de sombras protectoras o que auguraran algo bueno; al contrario, dijeron que lo que sea que hayan visto, parecía vigilar de manera amenazadora a la dueña de la casa.

Tras ese suceso, empezamos a notar otras cosas, como ruidos extraños o la terrible sensación de que alguien nos acechaba desde las esquinas del techo, principalmente en las noches. Todos intentábamos mantener cierta calma y objetividad. Me repetía que todo era consecuencia de la angustia en la que nos veíamos envueltos por el rápido y progresivo deterioro de mi yaya. Sin embargo, cualquier pensamiento lógico se desvanecía cuando teníamos que quedarnos solos con ella. Le temíamos a su inminente muerte y a lo que pudiera ocurrir mientras ese momento llegaba.

Un par de semanas después del primer evento, una de mis tías y uno de sus hijos, mi primo, se quedarían a velar el sueño de la viejecita esa noche. Para entonces ya había dos camas en la planta baja, una era la de la habitación de la abuela, y otra estaba en un cuarto contiguo. Mi tía durmió en el sillón de la habitación de la abuela; mi primo, a pesar de que estaba acostado, se quedó despierto en el cuarto de a lado. La madrugada transcurría sin problemas hasta que los ojos de mi primo se posaron en el espejo del tocador que tenía enfrente y que reflejaba la cama de la abuela. Vio, por segunda ocasión, a la sombra postrada a los pies de la cama, pero algo diferente ocurrió. La presencia se sintió observada y comenzó a avanzar hacia donde estaba mi primo. Él se paralizó, lo único que pudo hacer, cuando la sombra estaba demasiado cerca, fue cerrar los ojos, mas eso no le impidió percibir cómo se hundía la cama justo en frente de su cuerpo. Muerto de miedo, logró sacar un brazo de las sábanas y empezó a tocar la puerta que tenía de cabecera. Así permaneció, sin abrir los ojos, hasta que su madre se despertó y lo socorrió. Estaba demasiado asustado y no pensaba quedarse en esa cama solo, así que mi tía accedió a quedarse despierta con él lo que restaba de la noche.

Los días subsecuentes fueron menos inquietos, la tranquilidad se había establecido, quizá porque el ánimo de la abuela había aumentado, pero el gusto nos duró poco porque empezó a olvidar nuestros nombres, abandonó el presente para habitar tiempos pasados y venideros. Fue así como todos nos habíamos convertido en señorita, hasta el perro, pues de esa manera se refería a quién fuera, y al menos así entendíamos que algo quería. Nos empezó a narrar el mundo en el que se refugiaba, siempre quería ir a la plaza o al lago. Al principio, decía que el lago estaba en la habitación de a lado, después en el patio, y finalmente en el techo de su cuarto. Nunca comprenderé la relación que tenía la abuela con el agua, sólo sé que le daba paz imaginar que la tenía cerca.

***

Había llegado un tiempo difícil en la enfermedad de la abuela porque no quería comer y uno de los medicamentos que tomaba le ocasionaba terrores nocturnos. Lo más común era que cualquier mancha, de las paredes o el suelo, la veía como si fueran insectos, especialmente arañas. Observábamos su cara de repulsión mientras recorría la habitación con la mirada. No sabemos si lo siguiente también fue una consecuencia directa de alguna de sus pastillas.

Uno de sus hijos, mi tío, le intentaba dar de comer, pero ella veía estas imágenes en las manchas y menos ponía atención en la comida, él se rindió y fue a dejar el plato a la cocina. En el momento en el que volvía, escuchó la voz de su madre diciendo señorita, señorita, apresuró el pasó creyendo que se había asustado por dejarla sola con esas alimañas, pero no, estaba tranquila.

—Ya madre, ya volví, ¿quieres agua?

—Sí, le hablo y hablo a la señorita pero no me oye.

—Pero si sí te estoy contestando.

—No tú, la señorita que está de espaldas a la pared, no quiere voltear.

Mi tío mantuvo la calma, era evidente que no había nadie más pero prefirió terminar con el tema y le cambió la plática. La yaya permaneció unos minutos más hablándole a la nada, hasta que por fin, volvió la atención a su hijo. A partir de ese incidente, empezó a navegar en un tiempo mítico en el que aún vivía el abuelo. La primera expresión con la que nos sorprendió fue Miguel, ya llegaste, te extrañé mucho, no te vuelvas a ir.

***

La abuela era una mujer culta, había dedicado años a la lectura y un poco menos a la escritura. Conforme avanzaba el tiempo y perdía el habla, más sentía la imperiosa necesidad de comunicarse, entonces cantaba y pronunciaba fragmentos de versos que había escrito y que sabía de memoria; repetía mucho un poema al abuelo que decía dulcemente soñé con tu cariño. En un inicio podíamos descifrar su código porque nos hablaba principalmente con los ojos, pero poco a poco nos fue costando más trabajo adivinar lo que murmuraba. En esos últimos días, rememoraba a su madre y su niñez en Morelia. Los recuerdos de toda su vida estaban intactos, eran los inmediatos los que no eran consistentes.

La época más difícil fue cuando empezó a ver a la nana, me parece que era la mamá de mi abuelo, sólo la conocía por una vieja foto en la sala, en la que cargaba a mi tío cuando era un bebé, también sé que ella había construido esa enorme casa y que cuando mi tío se casó y se mudó, se escuchó el llanto de una mujer que venía de las escaleras. Es la nana, había dicho mi abuela, es que ella fue quien crío a tu tío Mique, pero la nana había fallecido años atrás. La abuela afirmaba que era ella quien la cuidaba en esos últimos días, la escuchábamos hablarle, esperando que la nana sí entendiera sus palabras. Como ya no nos podía hablar, tomaba nuestras manos y las ponía en su frente, quería que la persignáramos.

Fue entonces cuando nos reunimos, uno por uno empezó a abrazarla y a formar el signo de la cruz en su frente y en sus labios, unos le decían que todo iba a estar bien, que el abuelo la estaba esperando abajo del ahuhuete, que estaba impaciente por volver a verla; otros, le rezaban y le decían que podía partir en paz cuando ella lo deseara, que íbamos a estar bien. A la mañana siguiente recibí la noticia, la abuela había muerto, me tragué el llanto y llamé a mi madre. Fui a la casa, alguien me pidió que despintará sus uñas, pues una de mis primas, la nieta más cercana a la yaya, se las había pintado una semana antes; retiré el color dorado a la par que sentía cómo el calor abandonaba su cuerpo. La bañaron y la vistieron de blanco; cuando estuvo lista, estaba completamente fría.

***

Esa noche ocurrió el último suceso, ya había terminado el rezo, la casa estaba llena de flores y de velas, pero al mismo tiempo se sentía hueca. Las paredes se retorcían de dolor, el jardín sollozaba en forma de hojas cayendo. La higuera, en cambio, resplandecía en el fondo del jardín, estaba apacible a comparación de todo lo que sucedía alrededor. Me quedé mirando al viejo árbol hasta que todos los que habían asistido al velorio se habían marchado. Los familiares íbamos a pasar la última madrugada resguardando el cuerpo sin vida de mi yaya.

No sabemos qué hora era pero reaccionamos por el llanto de lo que parecía ser una mujer mayor, la luz de los cirios y las velas iluminaban la ventana de la sala que daba a la calle, pudimos distinguir la silueta de una persona, una señora cubierta en un rebozo. El llanto era lo más desolado que había oído, el sonido retumbaba en todas partes, tuvimos miedo por el desconocimiento de lo que estaba pasando frente a nosotros pero no por otra razón. Lo cierto es que nadie se atrevió a correr la cortina para mirar el rostro de aquella sombra, y que no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí. Es la nana, pensé, la yaya de mi yaya.

Ivette Pradel (Ciudad de México, 1989) creció cerca del campo, de ahí la importancia de la literatura oral en su vida. Twitter: @ivettepradel

Ilustrado por Idu Zshugost. Conoce más de su trabajo en su perfil de Instagram.