por Milford Franklyn Peynado

Vine a Santa Rosalía porque me dijeron que mi abuela empezó a perder la memoria. Fue mi madre quien me lo dijo. Recuerdo lo serena que sonaba su voz en el teléfono cuando me llamó, un monótono híbrido de la invitación y el regaño: “me gustaría que vinieras a verla (más te vale que vengas)”. Accedí sin palabras, con una ronca exhalación que desde los tiempos de mi adolescencia significaba “sí (deja de molestarme)”. Sabía que no quería ir, y yo sabía que ella sabía que no quería ir, pero hicimos como si nada; no tenía caso discutir. Salí a la mañana siguiente.

Fueron diez horas de camino. Diez horas en la carretera, encerrado, bajo un calor inclemente y sin aire acondicionado. Durante el trayecto, nada: cerros, choyas, tráilers subiendo y bajando cuestas con parsimonia. Cada tanto aparecía un retén militar en donde me preguntaban de dónde venía y hacia dónde me dirigía, sin prestar una pizca de atención a la respuesta; “¿de dónde viene?”, “de la luna”, “¿ónde se dirige?”, “a Japón”. Puro protocolo.

Mientras manejaba cuestioné la decisión de salir hacia mi pueblo natal, no ver a la familia no me evocaba ningún remordimiento. Fue el tono que utilizó mi madre en el teléfono. Todo el asunto apestaba a algo por lo cual iba a reclamarme toda su vida si me atrevía a dejarla abajo.

Llegué a eso de las seis de la tarde. El viento de marzo levantaba nubes de polvo. Aspiré una vaharada seca y crucé la calle para encontrarme de cara a la casa donde crecí con mis primos, la misma casa donde crecieron nuestros padres. Toqué la puerta y me recibió una de mis tías. “¿Cómo estuvo el camino?” dijo mientras me abrazaba, “lo mismo de siempre”. Caminamos hacia la sala, ahí estaban mis primas y mi madre. Las saludé una por una, casi en fila. “Saluda a tu abuela (mal educado)” musitó mi madre cuando me le acerqué, “¿dónde está?” respondí, “Allá en la cocina, allí se queda todo el día”.

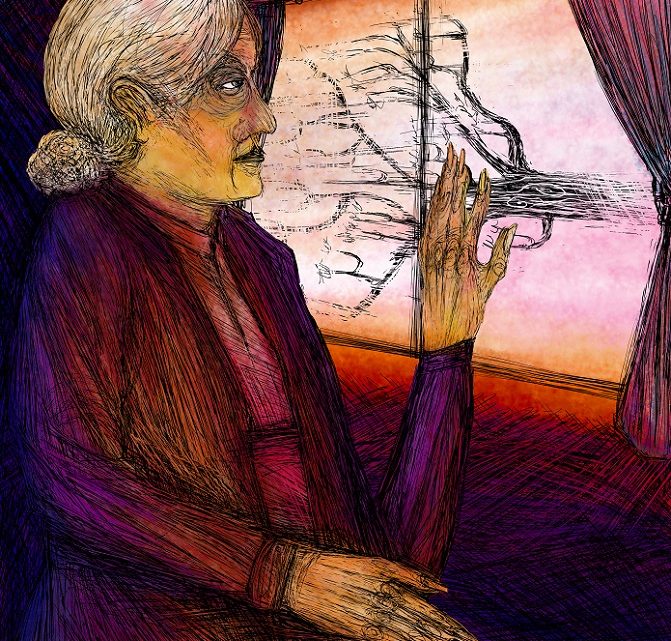

Entré a la cocina y ahí la encontré, parada frente a la ventana, mirando las matas del patio. Me aproximé a ella vacilante, “abuela…” susurré, ni me volteó a ver. Puse mi mano en su hombro y su rostro se giró para lanzarme una mirada de sobresalto. “Abuela, ¿cómo estás?”, mirada de desconcierto. “Soy yo, Ricardo”, las arrugas de su cara garabatearon media sonrisa, como la de quien oculta su vergüenza al fallar en la revoltosa simpleza de un saludo.

A falta de algo que hacer decidí observar detenidamente la conducta de mi abuela, más por morbo que por simpatía. Todos los días hacía lo mismo: despertaba a las seis de la mañana, justo después de que mi abuelo saliera a trabajar en su taxi. Se iba a la cocina a ver por la ventana, tal y como mi madre había dicho. Era un pancho convencerla de probar bocado, había que llevarle la comida a la ventana porque la señora no quería moverse de allí. Necia con que quería esperar a que regresara mi abuelo. Ahí se quedaba sentada, con los ojos extraviados entre las matas del patio, sin decir palabra hasta las siete de la noche cuando el taxi de mi abuelo se estacionaba lentamente frente a los naranjos.

Después de las siete era totalmente diferente. Doña Leonor se levantaba de un salto y corría a abrazar a mi abuelo. “¡Luis, cómo te extrañé! No me vuelvas a dejar sola tantos días”. A veces le decía Enrique, mi abuelo sólo reía y le reiteraba que su nombre era Antonio. Hacia los demás el trato era el mismo, cortés, pero en su cara se advertía la perplejidad por no reconocer a tres supuestos hijos y siete nietos. Leonor estaba dejando de ser mi abuela, o al menos pensábamos que así se sentía ella.

A la semana regresé a mi hogar. Empujé la puerta de mi departamento con mi maleta arrastrándose a mis espaldas. Me tiré en el sillón lleno de las zurrapas de mi última cena recalentada por el microondas, dejé salir un resoplido de cansancio y me quedé acostado con los ojos pegados en el techo. Lo ocurrido me hizo recordar una tarde en la que decidí trazar un árbol genealógico de nuestra familia, pues había encontrado un software especial para eso en internet. Acababa de regresar de la Normal y sólo mi abuela estaba en casa; su lado de la familia fue el primero en quedar plasmado.

Resolví en levantarme a buscar mi computadora para ver si el archivo seguía ahí. Al encontrarla la encendí en seguida, con las manos trémulas. El programa seguía instalado. Lo abrí.

Archivo

Abrir

familia_meza

Ahí estaba.

Cuatro generaciones de mi familia aparecieron en pantalla. En la esquina superior derecha, mi abuela, sus nueve hermanos; abajo, sus cinco hijos (dos de ellos fallecidos) y más abajo, mis primos y yo. Me quedé viendo el árbol, cavilando acerca de todos esos lazos familiares que Doña Leonor ignoraba. Cuatro generaciones.

Mi abuela murió cuando nos olvidó, su cuerpo sigue aquí pero ella hace rato que se nos fue. Sólo queda Leonor para esperar todos los días a que llegue su Luis o su Enrique del trabajo. Todos los días lo mismo, esperar, hasta que llegue el día en que venga Mictlantecuhtli manejando el taxi de mi abuelo para llevársela lejos. Para librarnos de ese cascarón vacío.

Milford Franklyn Peynado nació el 13 de septiembre de 1995 en Tijuana, Baja California, México, donde ha radicado toda su vida. Es estudiante de Lengua y Literatura de Hispanoamérica en la Universidad Autónoma de Baja California y corrector de estilo en Editorial Corelli, una pequeña casa editorial que ha publicado tres libros: Devenir (2015), Cuenta la muerte (2016) e Hijos de la luna (2016).

Ilustrado por Idu Zshugost. Conoce más de su trabajo en su perfil de Instagram.