Por Erick Lema Casa

…la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o aprieta desde abajo el tubo de dentífrico.

—JULIO CORTÁZAR, Rayuela (1)

Érase un hombre que caminaba silencioso por las silenciosas calles de Edimburgo. Iba distraído, abrevando su memoria en los mismos recuerdos una y otra vez como un reloj cuyas agujas dan un paso y regresan y vuelven a dar otro y regresan de nuevo. Su caminar y su porte acusaban una precisión más sistemática que la de aquel afamado reloj que fijaba las horas de la discreta Königsberg. Las calles lo miraban con la misma adusta mirada de todos los días, sus pasos desprendían del suelo la misma monotonía de ecos, las interminables hileras de postes exhalaban la misma enfermiza luz sobre las mismas veredas, no había receso que ofreciera una vista desconocida a su vaga vista, no había semáforo que no se prendiera y se apagara con el mismo ceremonioso capricho ante la cercanía de sus pisadas. Era una tarde de noviembre y ya la noche se había derramado en el cielo.

Súbitamente, una ráfaga de luz, emitiendo un pequeño crujido, pasó rosando uno de sus zapatos como la lengua de fuego de un tenue relámpago. Este incidente llamó su atención, aunque no lo suficiente como para detenerlo en su caminata, ni lo suficiente como para conmover la vaga fijeza de sus ojos, esa vaga fijeza de los ensimismados. Bien podría decirse que este incidente despertó en él una atención accidental, involuntaria, frívola, casi intuitiva. «¿Qué podría haber sido aquello? ¿De dónde vino? ¿A dónde podría dirigirse?» Estas justas y metafísicas consideraciones no lo ocuparían más de un segundo cuando ya estaba royendo de nuevo sus usuales pensamientos.

Inopinadamente, otra ráfaga de luz, como otro látigo de fuego, cruzó fugazmente por uno de sus flancos (esta vez el crujido fue más sonoro). Luego cruzó otra, y otra más. El hombre se acomodó el abrigo con disimulo, tosió un par de veces, y continuó su marcha con las manos escondidas en los bolsillos. Continuaron apareciendo más destellos, y todos pasaban tan cerca de él, acariciándolo. Por más que se esforzaba por obviar tales pequeñas extravagancias, en mantener la calma y caminar como si nada, no pudo evitar sentir en su pecho un sentimiento de alarma desatándose lentamente y creciendo directamente proporcional a la multitud de fuegos fatuos que lo acosaban. Ante sí iba formándose un rápido río de enceguecedoras burbujas apareciendo y desapareciendo, prendiéndose y apagándose a medida que se acercaban a él, lo envolvían, y lo abandonaban para continuar su camino. Algo molesto, finalmente se vio obligado a levantar la vista, a abandonar el continuo repasar de sus pensamientos (que de tanto roer eran como un hueso descarnado y desabrido). Así descubrió que ese río que lo atacaba era una suave corriente de hojas secas, algunas ya despedazadas, que la macilenta luz de los postes bañaba, y que el viento se empeñaba en dar vida. Al volar parecían una danza de cristales rotos, similares a las oníricas formas que reproducen los camaleones. Venían siendo arrastradas desde el inescrutable fondo de esa calle que la noche y las luces de los postes disolvían. Renovado su alivio, aunque no del todo, apretó su capucha y siguió caminando.

Sin embargo, y otra vez de manera intempestiva, una estruendosa ráfaga de viento, como un ruidoso puñetazo, le golpeó de lleno el rostro y esta vez por poco desprende por completo la capucha que se aferraba con uñas y dientes a su cabeza, y es posible que hasta esta misma pudiera salir volando de no ser por alguna maravilla del azar. El hombre lanzó un chillido de pavor. Visiblemente turbado, y ahora ya con un imparable jadeo temblándole en los labios, se envolvió todavía más en su abrigo y apretó el paso hasta casi correr. Caminaba torpemente, tropezando con las piedras de la vereda, siempre a punto de caer, moviendo los codos de un lado a otro, abriéndose paso por ese huracanado maremágnum de lenguas sedientas de él, luminosas lenguas que no cejaban.

Más y más hojas con sus ovalados, lanceolados, estrellados, aguzados, quebrados destellos empezaron a cerrarse en él como un pesado puño. Empezó a fallar su aliento, y su corazón latía desesperadamente. Aumentaba el sibilante viento y él lo sentía. Y sentía también el crecer exponencial de aquellas hojas con su murmullo de abejas, y sentía como ese enjambre le poblaba la sangre hasta hervir en una insoportable febrilidad, era una dolorosa danza en su cabeza, en sus venas, en su corazón, en su garganta, en su ser. Y otra vez incrementó la fuerza del viento. Era un asedio insoportable y obstinado. En interminable retahíla todos los famosos cercos de la historia empezaron a desfilar por su memoria de una manera más o menos caótica. Recordó las robustas murallas de Numancia resistiendo heroica, pero inútilmente, las diestras artes del romano; recordó las empalizadas de Alsacia y su doble asedio; vio a Constantinopla y sus inexpugnables murallas injuriadas por el fuego del infiel; vio a la lejana Ilión, madre de nobles linajes, siendo devorada por las ávidas manos del riguroso hado; oyó los pasos de la inapelable peste vagar su capricho por las calles de Orán… y se veía a sí mismo como el fatídico objeto del asedio, endeble como un delicado hilo, una insignificante fibra entre muchas más (innumerables) con que las uñas del hado juegan sin realmente hallar placer en ello, como si el único fin fuera matar el tiempo.

Continuaban asaltándolo las hojas y los pensamientos, y eran ahora como afiladas piedras mordiéndole el cuerpo. Y continuaron llegando más proteicos destellos golpeándole frenéticamente en los brazos, en las piernas, en las manos que se esforzaban por sostener la capucha en su cabeza. Le abofeteaban implacablemente el rostro. Continuaban llegando y ya tomaban la forma de un agitado cardumen de peces rodeándolo, o ya la de un tifón o la de un tornado. Eran pirañas, pirañas amarillas que iban arrancándole pedazos de piel de tajo en tajo. Era asfixiante. ¡Debía correr! Debía salir pronto, ¿pero a dónde, si su departamento en Morningside todavía estaba a varios minutos de ahí y los indiferentes muros de la calle no ofrecían guarida alguna? Podía lanzarse al suelo, agazaparse en su abrigo como niño pequeño, cubrir su rostro con sus brazos y empuñar lo más posible sus manos, tomar esa conveniente forma de espera que toman los pangolines y los armadillos cuando se asustan. Así tal vez hubiera podido sobrevivir al viento y a las flamígeras pirañas que lo devoraban. Pero habría sido inútil. Había oído de esas plantas que ruedan eternamente sin rumbo en los desiertos; y no le molestaba realmente la idea de ser planta, pero le asustaba el ir por ahí, sin seguridad del porvenir. También podía correr desesperado hacia una alcantarilla y desmembrarse tratando de levantar la pesada tapa de hierro para saltar sin dilación a esa profunda calma, a esa oscura monotonía; pero igual que con la planta, la incertidumbre de lo que podría estar al acecho allá abajo lo refrenaba y lo horrorizaba. Como todo hombre de bien, todo buen hombre, común y corriente, temía la posibilidad, la posibilidad en cualquiera de sus mutaciones. Mientras se enloquecía devanando estos pensamientos, el viento ya había adquirido características ciclópeas, incluso podría asegurarse que polifémicas. El viento le aullaba ensordecedoramente directo al oído (como una rabiosa harpía, como un relámpago) y le seguía lanzando (igual que Polifemo) hojas como enormes rocas, y el pobre hombre ya sentía el frágil bajel de su cordura naufragar en ese proceloso río. Y aquellos pedazos de hojas y de escombros de calle continuaban devorándole el oído, la piel, la mirada, el aliento, y el alma.

Con un esfuerzo casi heroico llegó por fin a su edificio. Subió las escaleras a gatas y exhausto. Ya en su cuarto, casi exánime, lanzó su maleta y abrigo al suelo. Se tumbó en el rincón más cercano de la habitación, temblando. Todavía seguía confundido. No podía ya distinguir con la mirada ni con sus otros sentidos que yacían igualmente exhaustos y entumecidos. Cuando cayó al suelo, sintió las manos heladas, temblorosas, y sangrientas. Con las escasas fuerzas que le restaban, un turbulento centelleo anegó sus ojos. Un sordo aullido rápidamente se ahogó en su garganta. No podía articular el más leve gemido. Había olvidado su nombre y sus recuerdos. Había olvidado qué hacía ahí sentado, que hacía antes caminando, por qué estaba así postrado… tal vez llorando.

Ya bien entrada la noche, a la hora de costumbre, el hombre se hallaba en el baño contemplando su cepillo. Luego de un apagado suspiro, apretó con su conocido metodismo el dentífrico, siempre desde abajo. Con una suavidad impecable exprimió la pasta dental sobre el cepillo de cerdas bien cuidadas y limpias; cinco minutos después ya había terminado esa tarea. Regresó a su habitación. Su abrigo y su maleta yacían cuidadosamente colgados en sus respectivas perchas. El alfombrado suelo ofrecía una pulcra y mullida vista. Una acogedora luz blanca se desprendía de las lámparas como un apacible perfume se desprende de una rosa. Un espejo minuciosamente bruñido dibujaba con prolijidad cada detalle de su persona. Ahí podía verse a sí mismo, cincelado con precisión hasta el último detalle, como una perfecta estatua, incorruptible. Ahí podía ver duplicado su pantalón a rayas cuyas únicas arrugas eran las de los delicados pliegues que se descolgaban del resorte. Su saco, también a rayas, se veía reflejado clara y relucientemente como una hoja de papel de regalo. Su piel apenas si acusaba seña de anormalidad alguna, cada vellito estaba en su lugar, bien acicalado. Él era perfectamente normal, y esto debe tomarse de manera literal: bien podría ser alguna de las formas que Platón tanto andaba buscando. Sus pantuflas yacían mullidas y limpias con ese ideal escrúpulo propio de las figuras mudas de los museos. Sonó el reloj. Las luces estaban apagadas, todo estaba en paz como de costumbre. Sin notarlo, el hombre se había quedado dormido mientras roía de nuevo sus viejos recuerdos. Se había sobrepuesto a las imprecisiones que el día le había espetado. Ya no se preocupaba. Sabía, o mejor, intuía, sin tener la más mínima consciencia de ello, que la mejor manera de continuar con una vida es a través del olvido. Y olvidaba a diario.

Edinburgh, 12/XI/2015

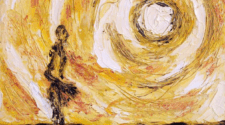

Ilustrado por Ingrid Flores. Conoce más de su trabajo en su perfil de Instagram.