por Eduardo Ambriz

A las nueve treinta Karla desenredaba su cabello. Pasaba el cepillo comenzando por las puntas para finalizar en las raíces, era un pequeño consejo que mamá le había dado para evitar los molestos nudos que terminaban dañándolo. Cuidaba su cabello con especial recelo, era lo que más le gustaba de sí misma, su color y brillo eran cosas que le fascinaba observar en el espejo.

La verdad es que a veces prefería cepillarse sola, su madre no siempre contaba con la paciencia para completar el ritual de las puntas y raíces, así que lo hacía de forma rápida y poco cuidadosa. Era mejor hacerlo por su propia cuenta y dedicarle el tiempo debido a lo que ella consideraba ser un arduo proceso.

No era la primera vez que Karla dormía sola y sin indicaciones maternas; de hecho, noches como ésta eran muy frecuentes en su casa. A pesar de tener nueve años, siempre supo llevarlas sin contratiempos, siempre muy obediente, siempre muy respetuosa de la hora acordada para dormir. Pero esta noche era distinta, habían pasado ya más de treinta minutos desde la hora acordada para ir a la cama; el reloj digital sobre el buró marcaba las 10:37.

La niña percibía una incomodidad constante en la atmósfera de la habitación, su intranquilidad era sumamente notoria. Paseaba en zigzags por el cuarto, con todas las luces encendidas e intentando no pisar los dibujos de acuarela que había hecho por la tarde. Ni siquiera podía sentarse en la cama más de diez segundos antes de volver a caminar de forma compulsiva.

No es que Karla tuviese miedo de cosas irracionales, ella ya pasó por todo aquello. Superó el silencio por las noches, la oscuridad, los ruidos incomprensibles y los imaginarios ojos amarillos que la observaban desde el armario (según ella, siempre esperaban a que el sueño la venciese). Desveló todo lo que tenía que desvelar, gritó todo lo que tenía que gritar, lloró todo lo que tenía que llorar, hasta que finalmente todo se fue. Nada de eso, el problema no eran los ojos en el armario, la penumbra o algún ruido externo; el problema radicaba en no saber qué causaba ese ambiente de tanta pesadez.

Olvidando por un rato su incómoda situación, Karla notó cuánta sed tenía. Salió de su cuarto, bajó las escaleras y corrió hasta la cocina. Bebió un vaso de agua y subió otro para el resto de la noche. De regreso en su habitación, la niña dejó el vaso en el buró, cerró la puerta y apagó las luces. Ya acostada, pasó la siguiente media hora dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño.

No dormir las horas necesarias era una idea que producía mucha ansiedad en ella. “Qué horrendo es tener sueño y no poder dormir, ahora imagina un día entero soportando esa sensación”, se decía pretendiendo incentivarse somnolencia de manera forzada.

Pasados cuarenta y cinco minutos, Karla se quedó un rato mirando el vaso en el buró, y por mera inercia tomó un poco de agua dejándolo a la mitad. Recostó su cuerpo y cerró los ojos con fuerza en un desesperado intento por quedarse dormida. Al abrirlos nuevamente se dio cuenta de que el vaso estaba casi lleno, como si no hubiese tomado agua minutos antes. No fue algo que llamase mucho su atención en primera instancia, estaba más interesada en conciliar el sueño.

Segundo intento, cerró los ojos tan fuerte que comenzaron a dolerle, un ruido constante (similar al tic-tac de un reloj) hizo que la niña abriese nuevamente los ojos. Era extraño, no había reloj de agujas en su habitación; sin embargo, estaba completamente segura de que el sonido venía de dentro, y estaba muy cerca.

Se levantó de la cama, y al pisar el suelo mojó sus pies descalzos en un charco de agua. Prendió la luz y observó detenidamente el charco buscando su causa. No venía de una filtración en el suelo, de eso estaba segura.

Pasó un rato inspeccionando la recámara, su instinto detectivesco (inspirado por varias series televisivas basadas en Sherlock Holmes) le imploraba encontrar una causa racional a ambos misterios: el charco y el curioso tic-tac.

Inspeccionó minuciosamente el techo buscando alguna gotera. Nada. Estaba convencida de que el agua y el ruido venían de un mismo lugar, “¿pero de dónde?”.

Karla volteó la mirada hacia el buró y finalmente encontró lo que buscaba. El agua venía del vaso, estaba completamente lleno y el excedente formaba una pequeña cascada que caía de gota en gota hacia el piso, tic-tac.

Sin pensarlo dos veces, tomó el vaso y bebió su contenido esperando solucionar el problema. No pudo continuar más allá del primer sorbo. Escupió el agua con mucho asco: estaba salada. No entendía nada de lo que estaba pasando. Su inocente cabeza no le permitió pensar mucho en el asunto, había que limpiar el charco. Si no lo hacía, seguramente el piso de madera se hincharía y eso enojaría a su madre. Las mañanas siempre eran difíciles, ¿para qué empeorarlas?

Karlita nunca logró comprender el temperamento de su madre…

“¿Por qué grita tanto?”

…

“¿Por qué llora tanto?”

Procuraba ser obediente, no causarle molestias, pero siempre era lo mismo. Lo que ella consideraba ser el comportamiento habitual de una niña de su edad resultaba ser una abominación para su madre. Cualquier falta o travesura; por inocente que fuese, la convertía en una desvergonzada ante el criterio de la figura materna. Aun sin comprender plenamente el significado del pecado, Karla estaba muy segura de algo: ante los ojos de mami, ella era una pecadora.

Tenía que bajar por algo para limpiar el desastre, caminó hacia la puerta y giró la perilla, ésta no se movió. Intentó con más fuerza, empujó y jaló, pero el resultado fue el mismo. Estaba cerrada por fuera.

Se escucharon pasos en el pasillo, el sonido se disipaba. Se alejaban. El ruido de las pisadas congeló momentáneamente a la niña. Sus latidos aceleraron y sus piernas comenzaron a temblar. Antes de poder recuperarse del pánico, Karla escuchó un ruido interno. Volteó la cabeza hacia la cama y encontró el vaso nuevamente lleno, esta vez el flujo era mayor. El agua caía por el buró de forma constante, como llave de paso. Intentó cortar el flujo tapando la boca del vaso con un portarretratos. Dentro había una fotografía suya abrazando a su madre. Por mucho que quisiese a mamá, no le importaba perder esa foto. Siempre le desagradó, fue tomada después de una discusión. Abrazos falsos y sonrisas forzadas.

Fue inútil, el portarretratos no impedía el paso del agua. El charco se expandió hasta llegar a los dibujos de acuarela. Mientras más líquido los bañaba, más se diseminaba el color y la forma de su contenido.

Karla estaba desesperada. En un nuevo intento por detener el flujo, levantó el vaso e intentó ponerlo bocabajo. Una vez éste se encontró de forma horizontal, el flujo incrementó de forma brutal, era ya casi tan fuerte como el borboteo de una alcantarilla tapada.

El vaso salió disparado hacia el suelo y el fluido comenzó a extenderse por todo el piso. La pobre niña estaba empapada y era presa del pánico. Corrió desesperada hacia la puerta, intentó abrirla frenéticamente a golpes mientras gritaba por ayuda. Fue una lástima comprender que nadie había, que nadie escuchaba su alboroto.

Tuvo la idea de salir por la ventana, no sabía cómo lo lograría, pero permanecer en el alféizar le parecía mejor idea que quedarse encerrada dentro. Aun jalando con todas sus fuerzas, no pudo abrir las ventanas de par en par.

El espacio entre la puerta y el piso no era suficiente para drenar la cantidad de líquido que entraba a la habitación. El nivel fue incrementando y en cuestión de segundos el agua le llegaba ya hasta la mitad de sus tibias. Una vez que el agua entró en contacto con los aparatos eléctricos, éstos comenzaron a sacar chispas. La niña subió de forma apresurada al taburete frente al espejo por miedo a ser electrocutada. El agua alcanzó las conexiones, hubo corto y la casa entera quedó en penumbras. Antes de bajar, observo su silueta dibujada en el espejo, su cabello estaba desecho.

A tientas, Karla bajó lentamente del taburete, cerciorándose de que fuese seguro. Tomó un pedazo de madera chamuscado y con una bombilla rota en su extremo (lo que solía ser su lámpara de noche). Tiró golpes a la ventana hasta el cansancio. No importó qué tan fuertes y desesperados fueron, el vidrio no cedió nunca.

También lo intentó con la parte inferior de la puerta, quería abrir un boquete por el cual drenar el agua acumulada. Tampoco funcionó. El agua llegaba ya hasta su pelvis y golpear la puerta con tanto líquido resultaba cansado e inútil.

Resignada, Karla tiró la lámpara y comenzó a llorar. Gritaba de vez en cuando, suplicaba por ayuda en los espacios en los que el llanto no sofocaba su voz. Fue una segunda lástima comprender que en una casa tan solitaria no existía alguien a quien le molestasen sus sollozos.

El flujo se hizo aún más abundante y su temperatura bajó de forma abrupta. El vaso recorría la habitación por debajo de los objetos suspendidos, aumentando la presión con cada segundo que transcurría.

El nivel había sobrepasado todas sus costillas y alcanzaba ya sus clavículas, obligándola a mantenerse en puntas. Las cosas a su alrededor yacían todas por encima del suelo, sólo faltaba ella.

Y es que ese era uno de los pequeños secretos de Karla. Hubo un tiempo en el que la idea de dedicarse al nado sincronizado pudo profundamente con sus ilusiones. Imploró a mamá por clases de natación hasta que ella accedió. A pesar de haber tomado varias clases, nunca aprendió a nadar, ni siquiera a flotar. De hecho, comenzaron a tornarse en un infierno. Sin importar cuánto lo intentase, no podía mantener su cuerpo a flote, lo cual provocó múltiples burlas por parte de sus compañeros. Después de la alberca, Karla entraba a las regaderas individuales y se soltaba a llorar bajo el chorro de agua caliente. Mamá desesperó demasiado rápido y terminó considerando que tales clases eran una pérdida de tiempo y dinero… Bien le hubiesen servido en aquel momento.

La Luna era la única fuente de luz existente, iluminaba la habitación con un ligero resplandor turquesa que oscilaba por encima y debajo de la marea. El agua ya había llegado hasta la mitad de la ventana, era sólo cuestión de tiempo.

Karla recobró la cordura, desmontó la puerta del armario y recostó su cuerpo en ella. Con el agua acumulada intentó nuevamente romper la ventana a base de patadas. Pasó los siguientes minutos intentándolo, hasta que desistió.

La temperatura bajó aún más. La niña quedó vencida y recostada sobre la puerta, con el cuerpo entumecido y un ligero vaho saliendo de entre sus labios desteñidos. Observaba detenidamente el techo; estaba cansada, finalmente tenía ganas de dormir.

Soñaba despierta: su madre abría la puerta, el agua salía disparada por la casa y ella gateaba directo a sus brazos. Pedía disculpas por el desastre, le explicaba que nunca fue su intención llenar de agua la habitación. Mamá reía y la abrazaba mientras contestaba cariñosamente que lo entendía, que no tenía por qué disculparse.

Karla apretó sus puños y comenzó a llorar nuevamente. No iba a suceder, estaba atrapada, exhausta y con la garganta roída por la sal y el llanto.

Entre el bullicio de su mente surgió el recuerdo de los pasos que escuchó detrás de la puerta. Tal vez había sido su propia madre, pues “¿quién más tendría llaves de esta casa?”, pensó.

Sí, estaba claro. La persona a la que más amaba la había dejado encerrada en este cuarto maldito. Y con ojos cristalinos, sintió que estaba bien, que era lo correcto. Alguien que tantas lágrimas le había causado merecía ahogarse en agua salada. Karla cerró los ojos por última vez mientras la marea devoraba el segmento restante de su cráneo.

Una vez que el agua hubo llenado en su totalidad el volumen del cuarto, el vaso cesó. Entre las ondulaciones turquesa, las acuarelas se disolvían dibujando rayones de naturaleza entrópica. Los colores disueltos fueron envolviendo lentamente el cuerpo de la niña.

No había nada más que hacer, finalmente flotaba.

Eduardo Ambriz es estudiante de filosofía (UNAM). Si de algo puedo presumir, es que mis cuentos han sido rechazados más de cinco veces. Pero bueno, la idea era sencilla: ¿se les ha roto la llave del grifo o de la regadera? Si la respuesta es sí, entonces conocen esa horrenda sensación de no poder parar con nada el chorro de agua. Hubo una vez que sentí lo mismo por alguien. No sabía qué hacer, salía demasiado y simplemente no paraba. Yo era la llave rota, y estaba seguro de que me iba a ahogar en amor.

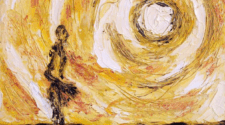

Ilustración de Jenny Meehan.