por Carlos Iván

Al principio nos es poco grato leer El llano en llamas. Si estamos tan acostumbrados a ignorar las penurias ajenas, a apartar la mirada del limosnero enhuarachado, ¿por qué entonces querríamos abordar historias infaustas? Se trata de una especie de atracción vertiginosa, una pieza buscando a la otra. En nosotros resuenan ecos rulfianos como en Juan Rulfo resonaba la consciencia de los mexicanos. No importa cuántas generaciones hayan pasado desde que nuestro más lejano tatarabuelo abandonó el ámbito rural, o desde que el rancho creció hasta convertirse en ciudad. El llano primigenio, áspero, continúa latente en nosotros. Quisiéramos repeler estos cuentos por duros y lacónicos, mas su factura literaria termina embarcándonos en ellos. Evocan la falsedad de los panoramas pintorescos, el de la gloriosa revolución, los puebluchos áridos, el adobe y el carrizo; sobretodo, la falsedad con la que los mexicanos solemos adornarnos. Vemos las penas del arriero de “En la madrugada” encarnadas en el albañil que toma el metro a las siete de la noche para regresar a casa. El hombre trae un semblante más que de cansancio de derrota, su ropa está empolvada y tiene sus tuberosas manos cuarteadas por la cal; quizá los patrones no le permitan asearse, o no tenga tiempo, o quizá en el sito de construcción no hay más agua que para fraguar el cemento, y donde —en el mejor de los casos— hace del cuerpo en una letrina portátil que nadie se preocupa por vaciar; quizá está cruzando la ciudad de lado a lado y todavía le restan dos horas de camino. El México rulfiano es el México que duele, como también una memoria histórica, la cifra de un pueblo recién nacido, lanzado al baile de las identidades sin contar con la suya propia. Sin proponerse escarmentarnos, la obra de Rulfo bien podría glosar las ideas de los sociólogos que han develado los complejos del mexicano y deploran su marginalidad, la inseguridad en su persona, su íntima cobardía (o desmotivación) para insertarse en el mundo.

Como Samuel Ramos dice en el paradigmático El perfil del hombre y la cultura en México (antecedente directo de El Laberinto de la Soledad de Paz), nuestra vida da la impresión de ser una actividad irreflexiva. Igual pasa en El llano en llamas. Aquí, los mexicanos están desprovistos. Habitan una civilización de presente y perspectiva hostiles, asemejando a náufragos en un mar extraño. ¿Acaso la sangre milenaria de los otomíes, zapotecas, nahuas, que hubiera de arraigarlos de manera armónica y sabia a la tierra, se ha secado de sus venas? No pretendo afirmar que al autor le bastó con hacerlos más miserables de lo que ya eran. Pienso en algo más simbólico y estilístico. Ellos no creen en lo sublime, en nada que esté por encima de sus actos, salvo el inocuo temor a Dios. Sus aspiraciones estriban sólo en el deseo de perdurar. Su misma nación pareciera repelerlos como torpes desheredados cuyos infortunios vienen de una atávica pobreza material (“Nos han dado la tierra”); son demasiado cretinos como para poder anticiparse a la naturaleza (“Es que somos muy pobres”, “El día del derrumbe”); como maltrechos pioneros, interpretan su realidad y sentimientos sin mayor referencia que un vago instinto primordial (“Talpa”, “No oyes ladrar los perros”); desapasionados y extáticos, son capeadores de tristezas cuya mayor fortaleza es la ensoñación (“Luvina”). Sin recurrir a artificios fantasiosos ni a las metáforas, Rulfo vino y les arrancó algo indiscernible, dejándolos huérfanos. La vida es mero adorno y comparsa del personaje principal: el pesimismo.

En “Paso del Norte” un hijo culpa al padre de su pobreza al no haberle enseñado el oficio de cuetero1. La confrontación no pasa de ser un reproche. Este desprecio superficial y argumentativo es fatuo. El hijo se resiste a desvincularse del padre, pues necesita que él cuide a su familia mientras pues necesita algo de él sin lo cual no puede proseguir. El ambiguo mexicano teme a la lucha abierta. Nuestro arquetipo de héroe (ya Paz ha expuesto esto con mejores palabras) consiste básicamente en la figura del hombre o mujer sufridos, aguantadores, tenaces. Para nosotros el heroísmo no es llevar a cabo grandes gestas, sino sacrificarse al final. Sin analogías de Sigfrido o Giuseppe Garibaldi, en nuestros mitos pululan los mártires. Por ejemplo, los chiapanecas y su suicidio colectivo en el cañón del Sumidero; o Juan Escutia, quien mejor optó por tirarse del castillo envuelto en la bandera antes que ensartársela a un enemigo y morir de todas formas. Si entramos al ruedo, lo hacemos no para ganar, sino para intentar recuperar lo ya perdido.

Sin embargo, lo que llega a ser memorable trasciende cualquier adjetivo. En toda obra hay un propósito de redención, como el pintor que plasma el retrato de alguien para salvarlo del olvido (lo mismo es pintar un bodegón con manzanas: se redime a las manzanas). El orgullo y la venganza, pasiones atípicas en las demás historias, existen en “La herencia de Matilde Arcángel”; mediante ellas el mexicano exuda un aire más universal y menos volcado en si. Aunque sea atrabiliaria, la imagen del hijo llevando sobre su montura el cuerpo abatido del padre que siempre lo odió, ejerce cierta esperanza. Comparémoslo con “Macario” o “Talpa” y sus personajes inmóviles, presa de sus propias circunstancias.

La meritoria labor de Rulfo fue que, al exponer con su lacónica prosa tales desventuras, íntimas e históricas, las enalteció. Aportó al trágico carácter nacional una nota relevante, incluso —pese a todo— heroica. Lo siento así cada vez que me paseo por las librerías y contemplo cualquier edición de El llano en llamas. Es un efecto de la posteridad. Este libro es como el cobre viejo: al paso del tiempo se abrillanta. Es un canon atemporal. Cualquier cubierta, sin importarme detalles del diseño, me resulta tan sugerente como un símbolo. Siento a la librería transformarse de pronto en un museo de objetos hermosos, y una vitrina transparente surgir frente mí. En ella contemplo un país entero.

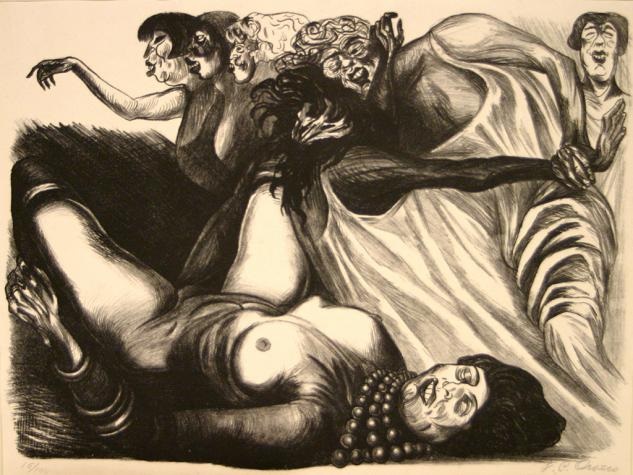

Ilustración de José Clemente Orozco.