Por Gilberto Isaac Rivera López

Ray llevaba años haciéndolo. Las primeras veces fueron involuntarias. Despertaba en la selva del Amazonas sin saber cómo había llegado ahí o de qué lugar se trataba. Pasaba de estar en el orfanato, en Alemania, a estar en el interior de una de las torres de la Gran Muralla china, cuando él no conocía la existencia ni el nombre de China.

De pequeño no podía controlar las desapariciones. Ocurrían de forma inesperada. Su voz, de hablar en ese instante, se interrumpía súbitamente. Las cosas que sostenía caían, las sábanas sin su cuerpo se amoldaban al colchón de la litera desinflándose lentamente. Los niños que lo observaban quedaban consternados y él mismo lloraba ante el cambio brusco de noche a sol en medio del desierto, de comedor a lluvia entre campos de maíz.

Tuvo problemas cuando pasaban revista antes de dormir y él estaba ausente; cuando tocaba ducharse con agua fría y él parecía salir desnudo, dejando su ropa olvidada, para esconderse durante horas en ninguna parte. Una ocasión pasó tantos días en Italia, donde se había teletransportado, que la dirección lo dio por muerto y regaló sus pertenencias a un nuevo interno. Pero en sus primeros catorce años siempre volvío al orfanato. Un poco por voluntad de sus poderes, que lo llevaban de aquí a allá en su capricho, y un poco porque no tenía a dónde ir aunque pudiera ir a todas partes en potencia, siempre se teletransportaba de vuelta inconscientemente.

A los quince años comprendió su particularidad. Se despidió de Richelle, su única amiga del orfanato, le enseñó su habilidad y prometió visitarla donde estuviera y apoyarla siempre.

Regresó a Ferrara, Italia. Ahí trabajó nueve meses en un restaurante. Vivió con los dueños. Si le preguntaban durante la cena dónde estaban sus padres, respondía que no recordaba nada. No estaba tan alejado de la verdad: Lo único que sabía era su nombre, Raymond Amsel, que su madre había muerto al parirlo y su padre en la segunda guerra mundial.

Practicó en Italia sus poderes, saltando de la torre de Pisa a la torre Eiffel y después a la Estatua de Libertad. Los viajes podían tomarle segundos. Eran —toda su vida fue así— lo que más disfrutaba hacer.

Llegó el momento de despedirse de sus amigos italianos y visitar el mundo.

Así hizo. Probó toda comida, escuchó toda música, nadó en todos los mares. Leyó libros de poemas —siempre los devolvió a la Biblioteca Británica— en la punta de la pirámide de Giza, se divirtió con los rostros idénticos de los japoneses, cuidó de un oso polar cachorro que encontró abandonado en el polo norte, liberó a decenas de tortugas de sus trampas de plástico. Un día a la semana llevaba frutas desde Grecia o Perú hasta poblaciones pobres en África. Nunca le gustaron las mezquitas. Comió pizza en las gradas del Coliseo romano y en la cima del Golden Gate. Reflexionó observando neoyorquinos moverse bajo él, como hormigas apresuradas, atadas a la tierra. Se bañó en las cataratas del Niagara, conoció todas las obras del museo de Louvre. Se alimentó de los frutos del campo; trabajó como voluntario solo para evitar robar comida, aunque podía robar lo que le diera la gana sin ser visto jamás. Solía beber de dos ríos al día y contemplar el cielo del Gran Cañón algunas noches; allí perseguía la trayectoria de las estrellas durante horas trasladándose bajo la línea que éstas trazaban. Aprendió quince idiomas. Intentó salir del planeta, pero después de leer sobre el cuerpo humano en sus bibliotecas favoritas —la Nacional de Roma le gustaba—, temió arriesgarse.

Una noche, en un cine de Estados Unidos, se encontró con una película que proyectó la imagen de una ruleta de la suerte con la palabra Random escrita en medio, cada letra roja rodeada de focos blancos. Le gustó que, al girar el disco, la punta tuviera posibilidad de quedar en cualquier sección, de caer en cualquier parte, así como él si se dejaba llevar por sus poderes. Se autonombró Ray Random.

Pocos lo conocieron. Richelle fue la única con quien tuvo contacto frecuente. Ray llenó su casa de figuras de porcelana chinas, recuerdos y artesanías de los cinco continentes, de rosas negras halfetianas, piedras de cada playa. Le contaba cuanto veía. Pero jamás consiguió teletransportarla a ella. Nadie más supo de su habilidad.

Sería insensato confundirlo con un hedonista. Ray era un filósofo natural. Lo que más trabajo le costaba era no pertenecer a ninguna parte. Esa libertad solía lamentarla varias noches al año, mientras escuchaba desde los tejados de las casas las risas de las familias.

Se tornó más solitario cuando Richelle murió. Se enteró hasta el hospital, después de buscarla por todas partes. La apuñalaron, intentaron violarla. Ray demostró ser el único pariente de la huérfana Richelle y esparció sus cenizas en los aires de los lugares adonde nunca pudo llevarla. Desde entonces comenzó a envidiar a las parejas de todo el mundo. Pasó semanas sin tener contacto alguno. Se maldijo por no salvar a Richelle, pude haber estado ahí, ¿de qué sirve mi poder? ¿De qué me sirve esto?, y detestó al mundo por arrebatarle a sus padres. Causó destrozos en sus parques y bibliotecas favoritas.

En 1985, cuando tenía cuarenta años, se enteró de la guerra que se estaba librando en Irak. Salió de su bosque. Acudió a observar a los soldados metidos en las zanjas. Algunos temblaban. Vagó por el campo de batalla de la primer guerra que presenciaba, pensando que su padre se habría visto como esos soldados. Durante unos minutos, mientras los iraquíes se preparaban para ser atacados, visitó sus países favoritos, el viejo restaurante en Ferrara, y el orfanato. Observó a millones de personas desde el techo del Empire State y se sintió solo. Regresó a Irak y, sin temor, dividió su cuerpo, algo que no había intentado antes. Estuvo frente a cada soldado al mismo tiempo.

Ray Random alcanzó a soltar las armas que había arrebatado en casa de Richelle, en un teletransporte. Sólo que esta vez dejó de existir.

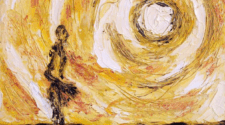

Ilustrado por Diego Chacón. Conoce más de su trabajo en su perfil de Instagram.