por Mariana Brito Olvera

La guerra es algo que nos estalla por dentro. Tal vez sea afuera donde escuchamos las detonaciones y las balas, pero lo que se destroza es algo que llevamos en nuestro interior. Podemos alejarnos y aún así seguirá cerca: en nuestros sueños y pensamientos cotidianos.

Luego la sensación de espera. No de una espera anhelante, sino temerosa, a la expectativa de algo terriblemente real que cualquier día nos puede ser anunciado al volver del mercado, del trabajo o de una reunión con nuestras amigas y amigos: la llegada de una carta, mensaje o llamada, comunicándonos que alguna persona querida no existe más.

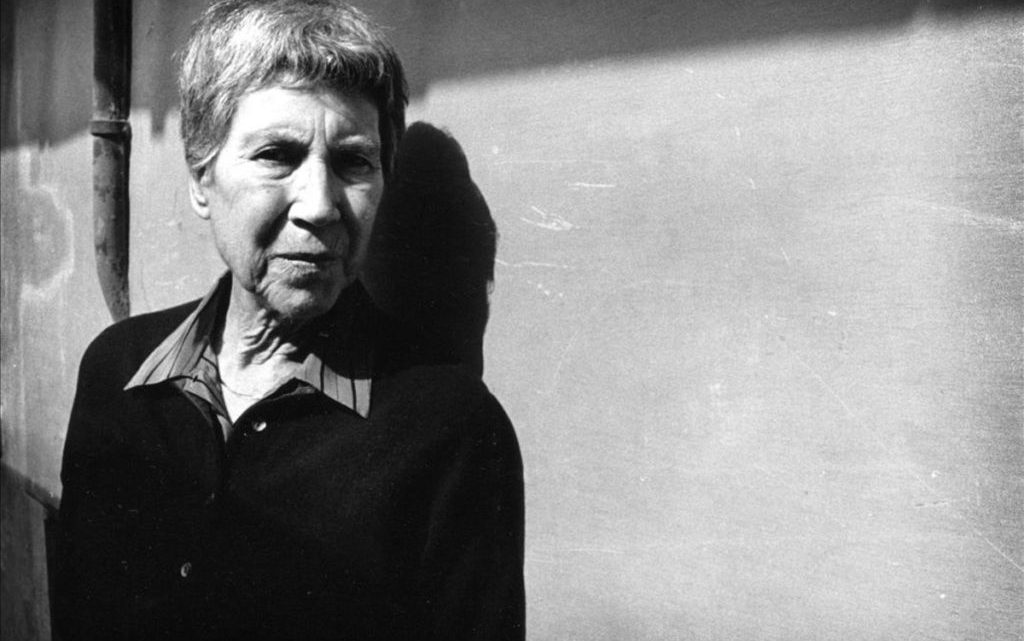

Acabo de terminar de leer Todos nuestros ayeres, de Natalia Ginzburg (Palermo, 1916 – Roma 1991), editada nuevamente en su versión española el año pasado por Lumen, a propósito del centenario de nacimiento de la autora. Llevo algún tiempo rondando las palabras de la escritora italiana, puede ser a causa de una angustia compartida, del sentimiento constante que tengo de estar en una guerra no declarada, no institucionalizada, pero profundamente real. Puede ser, también, que haya encontrado en ella un refugio construido con palabras, una madriguera en la cual resguardarme de vez en cuando.

Y, sin embargo, la de Natalia Ginzburg no es una escritura alegre, un relato apacible del que se pueda salir inmune. Todos nuestros ayeres, cuyo título refiere a un drama shakesperiano, es la historia de Anna, de su padre, sus hermanos y amigos; la historia de una familia italiana común, que ve llegar y vive la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la guerra es un tema central, no es un libro acerca la guerra: lo importante es la vida de los personajes que poco a poco vamos conociendo con sus particularidades, sus palabras y acciones. Concettina y sus numerosos novios; el padre escribiendo y reescribiendo sus memorias en las que denuncia a los “granujas fascistas”; Ippolito y sus ropas pesadas con las que da largos paseos con el perro bajo el sol potente de Los Guindos; la señora Maria que “menguaba y se encogía con las desgracias”; Emmanuele con su risa como el zureo de una paloma; Giuma con sus “dientes blancos y afilados como de zorro”, Giustino que sueña con volver a ser “Ballesta” y regresar a la guerrilla del norte de Italia. Y en medio de ellos, Anna, tímida, moviéndose sigilosamente en un mundo desconocido, como una pequeña hormiguita habitando una hoja.

Aunque no es la narradora de la novela, mucho de lo que transcurre en ésta se cuenta desde la perspectiva de vida de Anna, la hermana menor, una niña solitaria, introvertida y temerosa que, según se describe a sí misma, se asemeja a “un insecto que no sabe más que de la hoja que está colgado”. La madre había muerto poco después de su nacimiento y el padre durante la primera infancia. Anna descubre la violencia sin saber hacer nada para detenerla: no puede decirle que no al niño que la ata a un árbol para llevar a cabo algún juego, y que le deja las muñecas todas amoratadas, del mismo modo que no puede decirle que no a este mismo niño, ahora adolescente como ella, en aquellos encuentros furtivos:

Le hubiera gustado que alguien la riñera por no hacer los deberes, que alguien le dijera que no volviera a tumbarse con Giuma entre los matorrales a la orilla del río. Pero nadie se acercaba a decirle nada, nadie se le acercaba siquiera para saber si había vuelto, a Ippolito lo único que le importaba era el avance de los alemanes en Francia, la señora Maria se pasaba los días en casa de Concettina preparando la canastilla para el niño que iba a nacer. Giustino estudiaba para sus exámenes con aquella chica alta y enjuta. Estaba sola, estaba sola y nadie le decía nada, estaba sola en su cuarto con su vestido manchado de hierba y arrugado y las manos temblorosas.

Somos partícipes del crecimiento de la guerra junto con el de esta niña que al final vemos convertida en mujer. Como mucha de la narrativa de Ginzburg, este relato se enuncia desde un espacio distinto: el de la soledad, lo íntimo, lo doméstico. La guerra vista desde dentro de la casa de la gente, donde Mussolini adquiere un matiz secundario dentro del drama familiar.

Una de las cosas principales que aprendemos al leer Todos nuestros ayeres es que la guerra no cabe ni podemos leerla en ningún libro de historia. Es algo que se impacta sobre la vida de las personas comunes, que generalmente son las que más la rechazan: “No había hombres de guerra y hombres de paz, pensaba Anna, la guerra estaba contra todos y nadie tenía derecho a decir que no quería hacerla”.

Aprendemos también que aun en tiempos de turbulencia bélica debemos vivir, que nuestras vidas siguen transcurriendo. Una noche, cuando llega finalmente la guerra a Italia, el hermano mayor de Anna, Ippolito, les da un beso a ella y a Giustino, y les pide que cuiden a su perro:

Les pidió que lo llevaran a la exposición canina […]. Giustino observó que le parecía raro que con la guerra encima se les ocurriera organizar una exposición de perros. Pero Ippolito dijo que la guerra no es como ellos creían, seguían pasando las cosas de todos los días solo que con cortinas negras en las ventanas, seguían los cines, los teatros y las exposiciones caninas. Solo que con cortinas negras en las ventanas.

La normalización de la violencia reflejada en la continuidad de una exposición canina. Los días pasan en un vaivén de hechos extraordinarios y hechos usuales. Las personas cercanas y queridas, de un momento a otro, desaparecen del paisaje habitual y no se les puede llorar tranquilamente porque lo único posible es seguir sin mirar mucho atrás. Un aspecto terrible que vivimos como lectores es que, desde fuera, sabemos lo que les espera a los personajes: cuando intentan consolarse con la esperanza de que tal vez la guerra no llegue a Italia, nosotros sabemos que no será así, y nos angustiamos al pensar el futuro que les aguarda.

Ante este panorama, nos preguntamos, ¿cómo se puede —si es que se puede— volver a la normalidad después de una guerra? ¿Cómo imaginar una vida serena después de lo que se ha visto? ¿Cómo sentirse seguros, seguras, en la casa propia y viajar despreocupadamente?

Cenzo Rena recordaba los trenes alegres donde él viajaba antes, y se preguntaba si algún día un tren podría ser algo alegre, algo donde la gente se montaba para viajar y pasarlo bien y llegar.

Sin embargo, cuando creemos que ya nada tiene remedio, son los personajes mismos los que nos consuelan con su entereza y su capacidad de seguir riendo, hablando, aún después de toda la debacle que ha cambiado el rumbo de su vida para siempre.

Mariana Brito Olvera (Ciudad de México, 1989). Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. https://marianabritolvera.wordpress.com

Ficha técnica: Natalia Ginzburg, Todos nuestros ayeres, Buenos Aires, Lumen, 2016 [1952 1ª ed. italiana].

*FOTO tomada del sitio: Rafael Narbona