Por Elías Levi Toledo

Despertó un día con la absoluta certeza de que el problema se encontraba en su piel. La piel: incómoda caja elástica y caprichosa con complejos de prisión. Es inteligente, ¿por qué negarlo?, y como todo buen mal, se encarga de estar llena de adornos (lunares, pecas, incluso cicatrices) para parecer inocua e incluso agradable. No se deje engañar: son mentiras, la piel es un grandísimo rufián. Y así, tal cual, a S. se le vino esta certeza de la noche a la mañana.

Levantándose y enjuagando sus ojos de las lágrimas de la velada anterior, cepilló sus dientes con gran fervor, hizo gárgaras con el último trago de su café y fue a visitar rápidamente al dermatólogo.

“Señor Doctor”, se quejaba, “el mal que me aqueja es, sobre todo, existencial, puesto que me ha acompañado toda mi existencia. Es, ante todo, masoquista, puesto que es cómodo y quizá hasta llegue a extrañarlo. Pero es, sin duda alguna, molesto, molestísimo, incomodísimo, inefablemente mohíno, puesto que ha contagiado también a mi alma y no hay superlativo alguno para hacerle usted comprender. ¿Podrá su conocimiento salvarme?” Y, tal cual, el Doctor hizo lo que los doctores hacen: observó, anotó, preguntó, pero lo notable estuvo en esto último. Edad, 45; sexo, masculino; antecedentes oncológicos, no; familiares con problemas de corazón, tatarabuela; ¿casado?, ¿ejercicio?, ¿hijos?, ¿actividad sexual?, ¿drogas, alcohol?, ¿fumador? Procedió después a analizar sus manos. Aquellas manos torpes y testarudas, pensaba el enfermo. El doctor ahora probaba con la elasticidad de sus cachetes, aquellos gordos y cada vez más flácidos. Después miró la espalda, de la que nuestro héroe no tenía una mala opinión sólo porque no alcanzaba a mirarla. ¡Natural que S. se encontrase harto de tanto manoseo! “¿Qué acaso busca usted conocerme por completo?”, reclamó. Así el Doctor se dio cuenta y dio su veredicto: “el problema es de más adentro, vaya con el cardiólogo.”

El cardiólogo es un personaje de lo más peculiar. Tiene la silla de su escritorio lo más alto posible y un pequeño banco de plástico al lado para poder subirse. Por debajo de sus lentecillos, un poblado bigote, y debajo de éste, una boquita de la que escapaba una voz ronca y profunda. Y, una vez más, historial. “Cuénteme de sus padres”, y la voz del doctor resonó hasta el rincón más lejano y oscuro de la ascendencia de S. Muertos, como era de suponerse. No, no los extraña. S. hijo fue un joven que pasaba mordiéndose las uñas, y S. padre se la pasaba extrañando las suyas. A la juventud le apremia el futuro, cabalga el tiempo, y el adulto entraña el pasado, se ahoga en el segundero. Por lo mismo, su padre siempre le exigió vehementemente con un único deseo: hacer algo de su pequeño, algo de valor, esto es, algo distinto a sí mismo. Quizá fue la personalidad irrisoria del doctorcillo, quizá fue el consultorio alumbrado con luz cálida, quizá fue sólo su enfermedad, pero S. lo contó todo. El cardiólogo le ofreció un pañuelo, una paleta, usó el estetoscopio para estar seguro, y dio su veredicto: “el problema es de más adentro, vaya con el psiquiatra.”

El psiquiatra escuchó las dolencias de S., escuchó las distintas opiniones, escuchó una pequeña queja financiera, escuchó a un hombre dolido y preocupado, escuchó a un hombre, y, sin afán en caer en una redundancia, a un hombre que sufre.

“Sus amigos, cuénteme de sus amigos” arrancó el psiquiatra de su parquedad. “Quisiera contarlos yo también, señor psiquiatra” arrancó S. de su garganta. “¿Pareja?”, “Soy número non”, “¿Pasiones?”, “¿A qué hora?”, “¿Qué tal su trabajo?”, “¿Qué día de la semana?”, “¿Qué música?”, “La de la radio”, “¿Qué cine?”, “El de la tele”, “¿Qué hace?” Y aquí a S. el ingenio se le acabó. Pidió de nuevo la pregunta. “¿Qué hace?”, repitió como autómata el médico. “Lo que hay que hacer, supongo”, contestó nuestro héroe, tímidamente, después de un rato, “trabajo y no le hago mal a nadie. No fumo e intento moverme un poco. Como una manzana al día y aquí estoy.” El doctor explicó que entendía su dolencia, entendía el origen y entendía la cura, pero que todas esas cosas eran secretas. “Hay cuestiones”, explicó pacientemente, “ineludibles en la vida que son a la vez esquivas al entendimiento; hablar de ellas sería inútil y redundante”. Habló de la posibilidad de antidepresivos, pero que evitarlos sería lo mejor. Miró los ojos vidriosos de aquel hombre desesperado, y dio su veredicto impávido, como lo hace un hombre que lo ha visto todo: “el problema es de más adentro, vaya a casa.”

S. regresó abatido, a pie, a su pequeño departamento. Las bolsas de sus pantalones acobijaban a sus manos y a tres recetas: la del dermatólogo que recomendaba contar los lunares de sus brazos, apuntarlo, y guardarlo en la cartera en caso de alguna emergencia; la del cardiólogo que recomendaba sustos y emociones fuertes, comida grasosa y deliciosa, y ejercicio extenuante; y la del psiquiatra que recomendaba a Hesse, a Dostoyevski, a Cortázar, a Vivaldi, a B. B. King, a Marley. Miraba a sus zapatos azotando el piso. Miraba al piso mojado por la reciente lluvia. Miraba a los bichos aplastados en la acera. Miraba todo, menos al otro distraído con el que chocó de frente.

Mil disculpas, déjeme ayudarle, qué pena, ‘nombre ni lo diga, ha de ser la lluvia, seguro que no se ha lastimado, dispense usted, dispense usted.

Pasadas las formalidades, ambos hombres se miraron de frente como se mirarían los hermanos separados al nacimiento. Se abrazaron. El dolor de sus respectivas pieles se mimetizó; compartieron un mismo dolor durante ese abrazo, y así se hizo llevadero. Entendieron al arte, pues. Se despidieron y continuaron su camino, sin intercambiar ni una palabra más.

Ya ha pasado una semana desde el tour con los doctores. Una semana desde que S. despertó dispuesto a quitarse el dolor. Una semana exacta de Hesse, Dostoyevski, Cortázar, Vivaldi, King, Marley, S., S., S. Y aquí está él en el espejo. Ese héroe de cuento barato que no es merecedor siquiera de un nombre. Ese ser promedio. Ese arquetipo de encuesta. Ese 1 de los 10 de los cada 100. Esa abstracción del hombre de 45. Ese hombre nomás. Ese hombre que se da cuenta de repente que su piel le dolía, porque no era su piel. Ese hombre ahora empieza detrás del cuello, allí donde nace el cabello, y con las uñas empieza a hacer un hoyo. Ese hombre abre ahora el hoyo y jala no sin dolor, y siente como la abertura corre por su espina dorsal, y siente como su piel se parte y cómo se bifurca allí donde acaba la espalda, y siente cómo se despega de su cráneo, y siente cómo saca un pie y luego otro, y siente cómo se libera de aquel mameluco macabro, y siente que encontrará mucha sangre en el piso… pero no: no hay sangre.

S. se mira al espejo, habiendo lanzado su antigua piel al piso y se encuentra como siempre, con cada tramo de epidermis que ha tenido durante 45 años. Pero ya no es el mismo.

21 lunares en un brazo. 24 en el otro. 45 lunares entre los dos brazos. 45 grandes, pequeños, inflados, chatos, y bellos lunares. S. se miró desnudo en el espejo por primera vez y entendió el símbolo de aquel hombre con el que chocó. S. comprendió esta verdad irónica de la vida: que se puede amar profundamente a un extraño.

Se sonrió.

Entonces, su dolor desapareció.

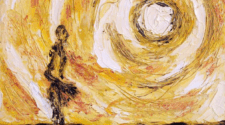

Ilustrado por Diego Maqueda. Conoce más de su trabajo en su perfil de Instagram.