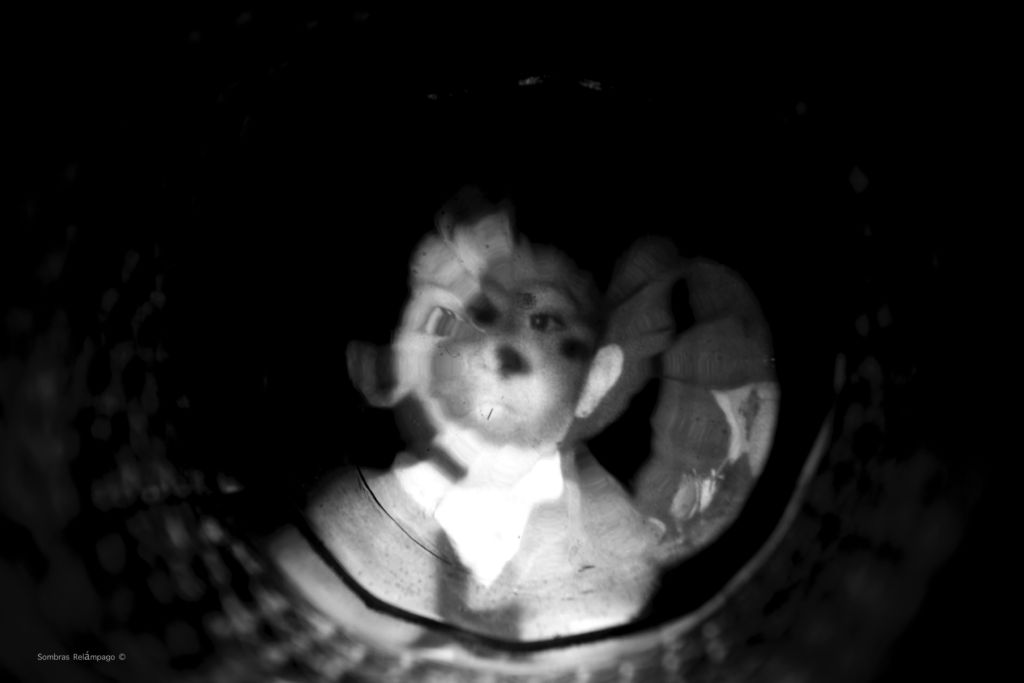

—Por esa época aprendí, intenté, a comportarme en sociedad; mi glotonería incitó mi instinto a sobrevivir—. Esa mañana ermitaña entró al cuarto de su mamá. Ella dejaba sus cosas detrás de la puerta, abrió el bolsillo pequeño y encontró muchos billetes. —Para mí el valor era el mismo, no los diferenciaba, así que robé el primero para escapar antes de que me vieran—. Con el papel en la mano, quería comprar algo en la tienda. Se sintió mal, incómodo, culpable y no sabía porqué. —Al final me aburrí, lo perdí y por supuesto, me regañaron—. Su castigo fue dormir solo. —Ellos sabían que me daba miedo no estar cerca de alguien, esa fue mi primera cárcel—. Cerrar los ojos, entrar al inconsciente, perderse en el espacio negro, sin certeza de regresar y encontrar alguien a su lado. Alguien que pudiera salvarle de los espíritus. De los muertos. —Esa es la verdad, no le tenía miedo a lo que veía, mi terror aparecía cuando entre la gente se susurraba, con tristeza, la desaparición—

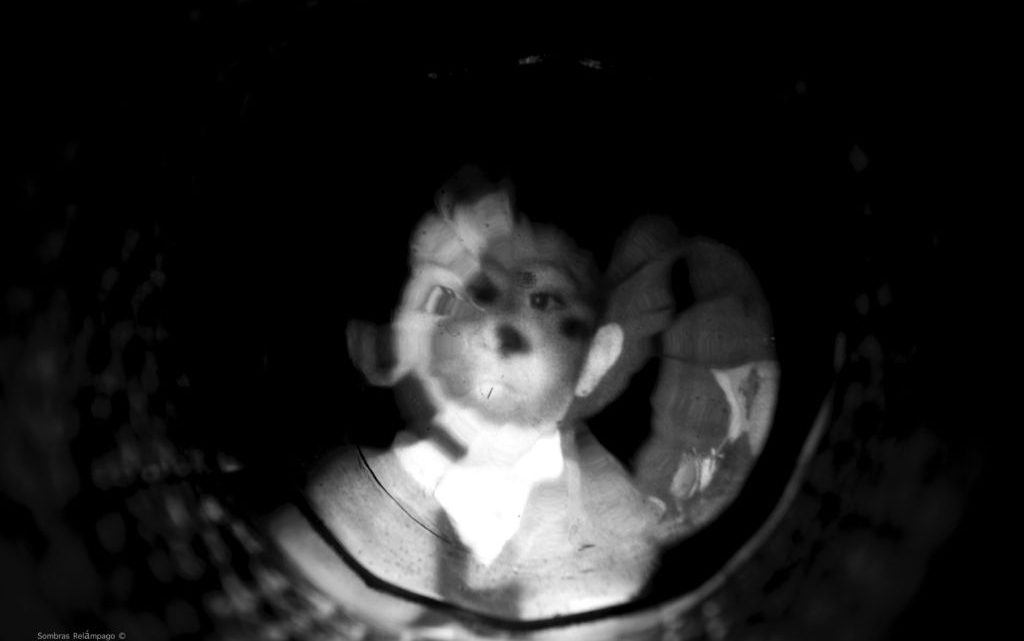

Se retiró los zapatos —Nací descalzo—. El suelo húmedo, lleno de moho, estaba congelado.—Nací sin ropa—. Primero fue la chaqueta, luego la camisa y el pantalón. —Mi madre me decía que andar desnudo era grosero—. Su piel, bajo la luz, producía sombras, el camino para descansar. —Por eso me gustaba bañarme, era dejar fluir el agua junto con la espuma que se escapaba al desagüe. Encontrarme bajo la ruta del deseo para apreciar la totalidad de existir, dejarla deslizar con su ritmo para limpiarme de toda culpa—. Parado frente a la vida, dejaba asomar su verdad, las gotas resbalaban hasta encontrarse con sus pies. Ya empezaban a formarse cúmulos de agua. —Mis primeras botas de caucho las utilicé para saltar en los charcos–. Al mirar hacia abajo se veía su reflejo solitario, desconocido, al cambiar con las ondas de los golpes continuos de la lluvia. —Levanté y abrí mis brazos en perfil de alas—Se revoloteaba para mover sus recuerdos de vidas pasadas; florear sentidos recónditos, perpetuos, en la memoria dilatada del misterioso destino. —Me abrí para abrazar desconocidos ante la confusión y su dificultad—. Estaba en el edificio más alto de la ciudad, en medio de los coros, del cantar humano; insistía en la espera del obstinado, esa que mantiene la esperanza sin ilusión, sin un cruce de palabras. —Preparé mi silencio para gritar—. Un pie dejó de estar en el techo, el otro, con ganas de resbalarse, sostenía el peso de su cuerpo.

—El cielo estaba arriba de mí. Me tocaba hacer un esfuerzo para mirarlo y no cegarme en el intento con la fuerza del sol—. Las nubes eran su transformación, el lenguaje entre lo celeste y lo terrenal. El paso del tiempo envejeció los algodones de azúcar, las figuritas de dragón, el perro de tres cabezas y los volvió simples estados de cambio.

Soltó su otro pie para llegar al lugar que siempre le estuvo esperando.

Su corazón, llama negra: oposición de luz y oscuridad, pelea constante por destruirse para sobrevivir ante la falta de absoluto, se empezó a desintegrar. Mientras se derrumbaba, sin inmutarse, ni sentir el paso del tiempo, con euforia por dejarse ir; alimentaba la autoridad de la luna al esconderse marchita del alcance humano.

Se retiró los zapatos —Nací descalzo—. El suelo húmedo, lleno de moho, estaba congelado.—Nací sin ropa—. Primero fue la chaqueta, luego la camisa y el pantalón. —Mi madre me decía que andar desnudo era grosero—. Su piel, bajo la luz, producía sombras, el camino para descansar. —Por eso me gustaba bañarme, era dejar fluir el agua junto con la espuma que se escapaba al desagüe. Encontrarme bajo la ruta del deseo para apreciar la totalidad de existir, dejarla deslizar con su ritmo para limpiarme de toda culpa—. Parado frente a la vida, dejaba asomar su verdad, las gotas resbalaban hasta encontrarse con sus pies. Ya empezaban a formarse cúmulos de agua. —Mis primeras botas de caucho las utilicé para saltar en los charcos–. Al mirar hacia abajo se veía su reflejo solitario, desconocido, al cambiar con las ondas de los golpes continuos de la lluvia. —Levanté y abrí mis brazos en perfil de alas—Se revoloteaba para mover sus recuerdos de vidas pasadas; florear sentidos recónditos, perpetuos, en la memoria dilatada del misterioso destino. —Me abrí para abrazar desconocidos ante la confusión y su dificultad—. Estaba en el edificio más alto de la ciudad, en medio de los coros, del cantar humano; insistía en la espera del obstinado, esa que mantiene la esperanza sin ilusión, sin un cruce de palabras. —Preparé mi silencio para gritar—. Un pie dejó de estar en el techo, el otro, con ganas de resbalarse, sostenía el peso de su cuerpo.