por Majo Delfín

Soy un comienzo, como dicen algunos: Bereshit, o en el principio. Soy un fonema que cobra vida con el aliento, una letra mística del corazón del mundo disfrazada con la manta de azbuka cirílica. También soy canto blanco, las armonías de la hoz y el centeno, aquella voz que alegra los jorovodes y el sher. Soy un conjuro que se filtra entre los árboles, el viento corriendo por la estepa, la magia del viejo mundo cuyas plegarias devienen en un recuerdo semi olvidado para generaciones futuras. Soy el sueño lúcido de una bisabuela finada cuyo nombre compartido despierta secretos cargados de sonoridad y misterio en su bisnieta durmiente, viajando de una alma vieja a un teclado en el presente, a un continente y décadas de distancia. Soy un érase una vez, en las afueras de un pequeño shtetl escondido entre los campos al este de Europa…

Mi relato comienza así: se desenvuelve con tres palabras (“érase”, “una” y “vez” o, indistintamente, alef, mem y tav) cuyo conjunto es emet, “verdad”. Es verdad en tanto que al contarlo se vuelve realidad, se esculpe de la nada en al(ma)go. Su creación yace entre el límite del dormir y el abrir de los ojos, entre historia y leyenda; al inicio de un siglo donde la verdad se difuminará como letras sacras en arcilla. Así que es mejor no cuestionar el nacimiento de este recuerdo, que dio su primer respiro con el despertar de una pequeña soñadora cobijada en su cama.

Rajel vivía una vida de ensueño. Ella y su familia tenían una hermosa casita en el límite entre su comunidad y el verdor del campo. Aunque los adultos a veces traían noticias de tormentas en los condados cercanos, su hogar era silencioso y pacífico, como salido de un skazka, o cuento de hadas. Como toda niña con amor a las historias, Rajel creía que la magia los protegía de los extraños. Para ella, su casa era un palacio y cada amanecer, cuando los rayos del sol cubrían el techo con su estela dorada, ella se imaginaba con añoranza las cúpulas majestuosas en Kyiv que su padre, Aarón, le describía cuando volvía de administrar su negocio en la capital. Ella era feliz y, después de ayudar a su madre Débora con las tareas, pasaba sus días jugando en el campo o con su estudioso hermano mayor, Zozik. Cercados por la lealtad de sus vecinos y cobijados por su fe, a la familia nunca le faltó afecto ni comida. Sin embargo, ella no lo sabía aún, pero en el horizonte se atisbaba el peligro que marchaba flameante al encuentro de aquel minúsculo escenario.

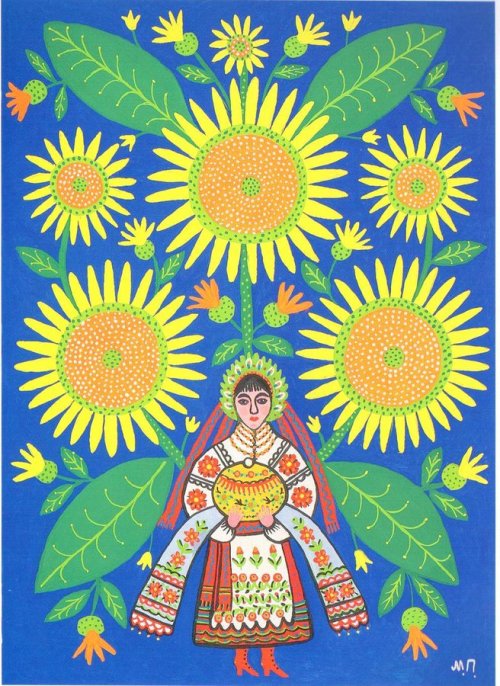

Para su sexto cumpleaños, los padres de Rajel le regalaron una muñequita de sololoy vestida con una bella sorochka bordada y una khustka con coloridos diseños florales. Ese hermoso regalo hubiera sido la envidia de todas las jovencitas en la capital y la niña besó su frente, bendiciéndola. Así fue como decidió nombrar a su compañerita Vasilisa, como en las leyendas. Lamentablemente, en su emoción, Rajel no vio el intercambio de miradas entre Aarón y Débora. Sin decir nada a sus hijos, ellos comunicaron su inquietud mutua, pues del exterior habían llegado susurros de soldados errantes y una helada adelantada que traería consigo una nueva hambruna… Pero esas eran preocupaciones que sólo concernían a los adultos, y lo único que Rajel quería hacer en ese momento era disfrutar de su muñeca. Estaba por atardecer, por lo que salió galopante al campo para jugar antes de que la luna las obligara a volver a casa. Aunque hubo una cosa más que Rajel no sabía, y es que, con su aliento, ella le había concedido vida propia al juguete.

La pequeña pasó un tiempo pretendiendo que ella y Vasilisa viajaban en busca de una pluma del pájaro de fuego para sus amigas, las hijas del zar Nicolás. Rajel estaba tan distraída que no le dio importancia a la hora hasta que un frío súbito hizo que alzara la mirada y, para su sorpresa, no reconoció sus alrededores. El cielo se había oscurecido mientras jugaba y de alguna manera ella se había adentrado a un área boscosa. A donde mirara, fila tras fila de pinos se extendían hacia lo alto como manos abiertas y suplicantes, pero no alcanzaba a ver sus copas. Y cuando la pobre volteó para buscar el sendero de vuelta, ni siquiera pudo distinguir sus zapatos por el manto de niebla helada que cubría el suelo. Desconcertada, Rajel buscó la salida. Según recordaba, cerca de su casa no había ningún bosque. Dio un paso tentativo hacia el vacío, llamando aterrada a su familia y abrazando a la muñeca contra su corazón palpitante.

Entonces, la niña escuchó pisadas acercándose desde las profundidades del bosque. Un gran corcel negro montado por un jinete en extraña armadura se materializó de entre las sombras cabalgando en dirección contraria hasta ser devorado nuevamente por la oscuridad. Rajel exclamó, gritándole al hombre que se detuviera y fue llorando tras él. Corrió tan rápido como pudo sin saber a dónde se dirigía ni encontrar rastro alguno del misterioso caballo. Siguió así por un rato hasta que unos débiles destellos aparecieron entre la niebla. De repente, el bosque retrocedió hacia sí para revelar una horrible visión: ¡frente a ella se extendía una larga valla hecha de huesos humanos! Las luces tenues que había seguido hasta ahí resultaron ser llamas ardiendo en las cuencas de los cráneos que adornaban cada vara. Y al fondo de esta espantosa aparición había una choza, sin puertas ni ventanas, pero lo más extraño de todo era que estaba apoyada sobre unas gigantescas patas de pollo que, por un leve movimiento que hacían de arriba a abajo, daban la impresión de que la casa misma respiraba.

En ese momento, una vocecita irrumpió el lúgubre silencio que la envolvía, paralizándola.

—¡Ten cuidado, Rajel! ¡Esa es la casa de la bruja Baba Yagá!

Como si hubiera despertado de un encantamiento, la niña volteó de golpe hacia abajo y descubrió que su muñequita había hablado. Más que asustarse, se quedó maravillada y sintió alivio por estar acompañada. Además, Vasilisa fue un regalo de sus padres y por eso supo que no tenía qué temer.

—Este debe ser su bosque —continuó la muñeca mágica—. Tendremos que pedirle permiso para salir de él.

—¿Y qué puedo hacer yo contra alguien como Baba Yagá? —dijo Rajel, aterrada.

—No te dejes distraer y cuida tus palabras. Yo estaré a tu lado todo el tiempo —repuso Vasilisa con devoción—. Tú me diste la vida y mi propósito es protegerte. Mientras esté contigo, no permitiré que te pase nada.

Su voz era tan suave como la de su madre, así que Rajel asintió envalentonada. Metió a su compañerita en un bolsillo de su sarafán antes de dirigirse hacia la cabaña. Cruzó el umbral de huesos, sintiendo que los ojos llameantes de los cráneos la seguían al pasar. Tenía miedo, pero recordó que todos los héroes en los cuentos se enfrentaban a terribles desafíos y ella estaba preparada. Decidida, dijo una oración de protección y se entregó a la magia. Como un recuerdo que regresa desde el olvido, Rajel recitó el conjuro que le daría paso y observó con fascinación cómo la casa giró, despertando, para verla. En un parpadeo, una puerta se materializó frente a ella como una enorme boca. Animada por Vasilisa, Rajel finalmente dio el primer paso antes de ser engullida hacia el interior.

Desde afuera, Rajel no había podido ver el fin de las sombras que oscurecían lo que había más allá de la puerta. Sin embargo, el interior de la choza era menos espacioso de lo que aparentaba y una vez dentro, la niña se encontró en una pequeña pero acogedora cocina a media luz. El calor que emanaba de la chimenea la recorrió desde sus pies fríos hasta los hombros y ella se sintió segura por su abrazo. Había un modesto caldero colgado sobre la leña chispeante, despidiendo una columnita de humo blanco y Rajel percibió el fino olor de jalá recién horneado.

La pequeña miró a su alrededor, admirando el peculiar desorden que le daba carácter a la habitación. Habían racimos de hierbas secas y vegetales colgando sin distinción junto a sartenes y ollas de cobre, además de unos extraños amarres hilados con huesos de animales (según suponía) y plumas de cuervo. Inmediatamente arriba de ellos, varios objetos habían sido amontonados sobre una repisa que estaba a punto de vencerse por el peso: acuarelas enmarcadas de gatos y búhos, un mortero de cerámica despostillado sin maja, recetarios antiquísimos, libros gruesos envueltos en cuero (¿o piel humana?) y la tenue fotografía de un hombre en uniforme, con bigote y corte de cosaco, de la cual colgaba una vieja medalla militar. Las paredes estaban adornadas con patrones florales y, al seguir con la mirada su diseño a lo largo de la madera vieja, Rajel vio que el techo estaba pintado como el cielo nocturno, donde las constelaciones trazaban caminos tan confusos y cambiantes como el destino de cada nación e individuo. Si entrecerraba los ojos, ella pudo ver que todo estaba ligeramente ladeado. Así también notó que no había nadie más en casa además de Vasilisa y ella.

—Conque seguiste a la noche hasta aquí, ratoncita.

Estaba tan absorta en su exploración que la presencia de un tercero hizo que saltara del susto. Entonces, Rajel se dio cuenta que la forma en una esquina que había confundido con una silla era la silueta encorvada de una anciana. Ahí estaba: Baba Yagá, la machaca huesos, madre del bosque oscuro, con su voz que cala y dientes de acero, sentada en un silloncito morado, con su pata de palo reclinada encima de un taburete miniatura, mientras comía blintzes con mantequilla y mermelada de moras. La niña se quedó congelada ante la temible bruja de sus pesadillas masticando panecillos con gusto. Baba Yagá alzó el plato hacia su invitada, relamiéndose los dedos e hizo un gesto amistoso con la cabeza.

—Los hice para felicitarte en tu día especial. Toma uno, aún están calientitos.

Rajel no se movió de su sitio, temiendo siquiera respirar, aunque su estómago se retorcía del hambre. Era su postre favorito…

—¡No los toques ni comas nada de lo que te ofrezca!—. Vasilisa le susurró con intensidad y la pequeña solo negó con la cabeza.

—¿Quiere comerme? —preguntó la niña, temerosa—. Zozik me dijo que a usted le gusta comer judíos.

La bruja soltó una carcajada nefasta. A Rajel el sonido le recordó al llanto del bebé de sus vecinos.

—No, divchyna. Yo no hago distinción alguna —repuso la anciana con gentileza—. Para mí, todos saben igual: judíos, cristianos, ateos anarquistas y bolcheviques.

Entonces, Baba Yagá le sonrió con sus afilados caninos de lobezna. El comentario siniestro, dicho con tal dulzura, hizo temblar a la pobre niña y casi tragarse sus siguientes palabras. Afortunadamente, sabía que Vasilisa estaba en su bolsillo, dándole valor.

—Baba, no quiero molestarla. Soy una niña buena, pero me perdí. Sólo quiero volver a mi casa y necesito un poco de su luz para encontrar mi camino.

—No estás perdida, sólo viniste a donde no sabías que debías llegar —dijo su anfitriona enigmáticamente y tomó un sorbo de su taza de porcelana.

—Por favor —Rajel insistió cortésmente, recordando las palabras de Vasilisa, pues sabía que no debía enfadar a la anciana—. ¿Puedo irme? Si gusta, prometo regresar a verla otro día.

Baba Yagá dejó que un silencio obstinado se posara sobre ambas, extendiéndose incómodamente hasta que sus alas cubrieron toda la habitación. Parecía que el aire mismo estaba conteniendo su respiración. La bruja fijó su mirada en la niña y volvió a soltar una risa de trueno que sacudió las paredes. De sus ojos brotaron lágrimas y todo su cuerpo se conmocionó del esfuerzo. Cuando por fin recuperó el aire, Baba Yagá se alzó de su asiento, llenando todo el espacio incluso desde su rincón y cojeó hasta que su sombra se cernió encima de Rajel. Como un reflejo, ella metió su mano en el bolsillo y sintió el calor de Vasilisa apretándosela de vuelta.

—Tienes buenos modales, eso te lo concedo —dijo, bufando—. En todo caso, mejores que la mayoría de los gentiles que me he cruzado últimamente. Ya nadie respeta la magia vieja. Esta tierra se está pudriendo por dentro, pero ya lleva tiempo así.

Increíblemente, Rajel pudo reconocer melancolía en la voz de Baba Yagá y por un instante, casi se dejó ir por el fuerte deseo de abrazar a la pobre anciana, pero sabía que debajo de su apariencia vulnerable yacía algo turbio e incontenible. Así que se resistió, sujetando con más fuerza la mano de Vasilisa.

—Sé que cargas contigo un poderoso talismán y aunque quisiera, no puedo tocarte —dijo, dirigiendo la vista hacia su bolsillo y Rajel temió que le arrebataría a su compañera. Pero después de contemplar a su presa, Baba Yagá volvió a sonreír y su rostro arrugado se contorsionó en una horrible mueca de sagacidad. El fuego se reavivó en su mirada, devolviéndole vigor como si hubiera perdido años en un guiño.

—¡En fin! Hoy me siento misericordiosa y ya estoy satisfecha —añadió, dando un ligero golpe a su barriga. —Así que te dejaré ir con sólo una advertencia.

Rajel tuvo la impresión fugaz de que había evadido una trampa, pero su esperanza naciente duró lo que tarda en hacerse una exhalación. Se preguntó si realmente este sería su fin. Los ojos penetrantes de Baba Yagá despertaron su deseo de presionar a Vasilisa contra su pecho para que su calor enardeciera a su asustado corazón. Con ese pensamiento dándole fuerza, ella se obligó a encarar a la bruja y esperó ansiosa a que continuara con su predicción, pues incluso las palabras ausentes tienen poder. Baba Yagá reconoció la brasa que el coraje encendió dentro del corazón de la niña y su modo cambió, reverencial e igualmente respetuoso.

—Estás destinada al llanto, ratoncita —le advirtió con la seriedad y sabiduría de sus años, abarcando el pasado, presente y futuro de estas tierras, fatigadas por desgracias centenarias y nuevas por venir. —Hace mucho que perdiste tu casa y sólo no lo sabías.

El hechizo estaba hecho, la verdad estaba frente a Rajel y esas palabras cayeron como piedras sobre su alma. Después de una terrible pausa en que la niña pensó que había olvidado cómo respirar, Baba Yagá procuró de su delantal un puñado de piedras relucientes y collares de oro. Su brillo la asentó de vuelta, al igual que las grandes manos de la bruja cerrándose suavemente sobre su palma al entregarle los tesoros.

—Toma estas gemas encantadas, divchyna. Las necesitarás. Considéralas un regalo de cumpleaños.

En ese momento, Rajel reconocer ternura en aquella Baba de los bosques, aunque su misericordia parecía ser aún peor que su ira. En cuanto volteó para agradecer su clemencia, la bruja y su choza se habían desvanecido como la niebla. Lo único que quedaba a su alrededor era la noche, colmada por una triste canción que levantó la voz joven del viento. ¿Acaso esa era la verdadera identidad de Baba Yagá? Quizás nunca lo sabría.

Vasilisa salió de su escondite y se paró frente a Rajel, sosteniendo una débil brasa en sus diminutas palmas que resplandecía con vida propia, como un pajarito recién nacido. La niña guardó las gemas en sus bolsillos como prueba de lo sucedido, y envolvió a su compañera con sus brazos, celebrando el éxito y agradeciendo sus consejos. La muñequita le sonrió de vuelta, pero negó con la cabeza.

—Yo sólo te di un empujoncito para que reconocieras el valor que ya tenías dentro de ti, Rajel, porque aún lo necesitarás.

—¿Para qué? —le dijo.

—Para buscar tu camino a casa.

Antes de que Rajel pudiera preguntarle más, Vasilisa tomó la luz y prendió su cuerpecito de celuloide en llamas. La muñeca ardió sin quemar las manos de su niña, guiándola a salvo fuera de la oscuridad de aquel bosque primigenio. Cuando por fin encontró el camino de vuelta, el rostro de Rajel estaba manchado por el hollín de sus lágrimas y las flamas se habían extinguido sin rastro alguno. Sus padres la recibieron en la puerta, sorprendidos al verla tan desconsolada pues, aunque ella había pasado horas perdida, para su familia habían sido tan sólo unos cuantos minutos desde su salida al campo.

Tristemente, esta experiencia sólo marcó el inicio de la nueva vida de Rajel, pues a la mañana siguiente de su regreso, la maldición de Baba Yagá se cumplió. La familia de Rajel tuvo que huir cuando el Ejército Rojo llegó marchando. Escondidos bajo la paja en la carreta de su vecino, dejaron su hogar atrás. Rajel vio cómo su pequeño palacio se desvanecía como fuego en la brisa y lo único que tenía para recordar que todo había sido real eran las joyas que cargaba en sus bolsillos. Viajaron durante tres días y tres noches hasta llegar al puerto de Odesa. Ahí vendieron el poco oro que tenían y aquellas piedras preciosas para abordar un barco que los llevaría al sur, a un puerto moderadamente más cálido, en otro continente. Y a medida que un mundo se encogía y otra era se abría ante sus ojos, Rajel reconoció en el viento frígido la canción que escuchó en labios de Baba Yagá. Por fin pudo ponerle letra a aquel conjuro profético, a esas palabras preñadas de poder que cargaría consigo siempre, de una generación a otra, en el principio, y que dicen así:

Oy, Odessa Mama,

Bist mir tayr lib on shir.

Oy, Odessa Mama,

Gevald ikh benk nokh dir!

Oy, Odessa Mama,

Ver ken dikh fargesen, ver?

Oy, Odessa Mama,

Ikh ze dokh dir nisht mer.1

FIN

Notas

1 Oh, Madre Odesa, / Siempre te amaré. / Oh, Madre Odesa, / ¡Cuánto te anhelo! / Oh, Madre Odesa, / ¿Quién podría olvidarte? / Oh, Madre Odesa, / No te veo más (…). Canción tradicional ucraniana llamada Odessa Mama, originalmente en yiddish. Traducción propia.

Majo Delfín. ella/la. Escritora aspirante (y actriz frustrada) con un fetiche por Shakespeare y la mitología. Sobreviviente parcial del programa de Letras Inglesas de la UNAM, peleada a muerte con las trampas sintácticas de su bilingüismo traicionero y escapista por excelencia que disfruta hacerse rincones entre la realidad y la ficción (y su gata).