por Guillermo Fernández

Me bajé del taxi a doscientos metros de la residencia y caminé con cautela. Miré la ostentosa puerta de madera fina que sobresalía de un muro blanco encalado. Mi corazón me llegó a la boca. Consciente de que durante la última fiesta había trabajado, furtivo, en la elaboración de un boquete en uno de los muros y que ahora era solo cuestión de quitar el relleno, me dirigí a completar mi labor. Fue asunto fácil. Casi como impulsado por el viento de esa noche de verano, fría y brillante por la luna llena, me introduje en los jardines de la mansión, mientras sentía el miedo más primitivo morderme la espina dorsal. En pocos segundos ya estaba adentro. Y ya no había manera de retroceder… “Por fin lo hiciste, me felicité, ahora sí te has metido en una bronca”.

Observé la caseta iluminada del guardia y me aparté de su luz delatora. Me alivió guarecerme en medio de las plantas exóticas que los González tienen como preámbulo a su enorme casa, mientras pisaba el sendero de piedras. Los ricos perfumes de muchas de ellas tendieron a relajarme cuando me sacudían muy fuertemente mis aprensiones morales o, más bien, el insobornable sentido común. Una vez sobre el puentecito de madera, desde el cual había admirado algunas veces la extensión del jardín, jactancioso de frutales y esbeltos cipreses, pensé en los perros. Por la naturaleza de mis intenciones, no había considerado todos los detalles, y quise en ese momento convertirme en una invisible hormiga. Aun así, si un hecho lamentable habría de suceder, estaba dispuesto a cargar con ello.

Algo particular entonces me sucedió sobre el puentecito. Fue cuando me detuve a mirar el reflejo de mi rostro sobre el laguito artificial y me vi extraño, adulterado, como si la noche me retratara en un lienzo donde aparecía tal y como soy en la realidad, y no como me recordaba la gente o mi propia memoria falsa. Fue esa imagen primitiva pero también lúcida lo que me estimuló a esa hora. Sin embargo, cuando los dos pitbull, agitados y torpes, me enfrentaron al bajar del puentecito, creí por un momento que todo había terminado.

Las fauces de las dos fieras, expresión implacable de nuestra mezquindad y egoísmo, parecieron turbadas ellas mismas al enterarse de mi presencia. Fue como si en el fondo de su corazón salvaje hubiese algo de fría razón por la cual sentían extraño mi atrevimiento. “¿Qué clase de idiota es este?”, parecieron decirse en un rápido intercambio de jadeos y miradas relampagueantes. Entonces sucedió algo milagroso: puedo asegurar que lo visto en mí por los animales en un segundo momento refrenó su instinto.

Olfateando con una temeridad que se extinguía, los dos pitbull se dieron la vuelta, apremiando el paso, incluso temerosos de mis propias pasiones de ese momento. La rapidez con la cual se perdieron al fondo del jardín me envalentonó, sin dejar de impresionarme. Me fui directo hacia un costado de la residencia donde había una terraza en la cual había departido no hacía mucho con los González, durante algunas de sus reuniones sociales con artistas, embajadores y amigos de la cultura. Allí, ante un simple empujón de mi mano, una hoja de vidrio que hacía la función de puerta hacia el brillante salón de los invitados, se abrió como si nunca fuera atrancada. Me escabullí en la sombra de la habitación. Aspiré emocionado el aroma resguardado por aquellas paredes. Es un hecho que de noche la riqueza se robustece. Los muebles caros y las platerías se cubren de un silencio similar al que abunda en los magníficos sepulcros.

Reconocí de inmediato el sillón donde se sentaba el hosco y engreído González a consumir sus hediondos habanos. Hasta me pareció oír sus palabras cuando trataba de ser elocuente. ¡Ah, ningún elocuente! Debo mencionar que González era un advenedizo que había hecho su fortuna a fuerza de engaños y negocios oscuros. Después de haberse granjeado la amistad de políticos y millonarios ostentosos, últimamente le había dado la locura por ¡el arte! El final tramo al que ascienden los nuevos ricos. Sin embargo, ya viejo y podrido por el dinero, solo podía comprar lo que otros creaban, burlándose en cierta forma de los verdaderos artistas, haciéndolos sentir inútiles decoradores.

En el tiempo que fui invitado a sus fiestas, había sido testigo de la necedad de este hombre y de su gran arrogancia ante los artistas que desfilaban por su casa con sus esculturas y cuadros. A pesar de que tendía a asesorarlo en muchas cosas (y no digamos asesoría porque solo me había empezado a utilizar al darse cuenta de mis perennes aprietos económicos, de mi gusto por el alcohol, de mi reducido triunfo en la esfera del oficialismo cultural del país, por no decir nulo), con un movimiento despectivo de su mano podía descartar estilos literarios, expresiones plásticas, pensamientos filosóficos profundos. Tal era su gravosa estupidez. Tuve que servirle de felpudillo, guía cultural y redactor de cartas excelentes y solo para recibir algunas remuneraciones vergonzosas que acepté por mi condición de artista urgido. “Vos me ayudarás a conectarme con el mundo de la cultura, Silvio, te compensaré”, me decía golpeando mi espalda con esa generosidad complaciente del amo por su perro.

Siempre consideré no obstante que tenía el ricacho una ambigua admiración hacia mi conocimiento. Era la admiración enfermiza y peligrosa del ignorante por el sabio. Me apena reconocer por él mismo, por su miserable banalidad, que por momentos deseó con odio y desesperación estar en mis propios zapatos, solo con el fin de experimentar en carne propia las ricas bondades de toda cultura, un estado inaccesible al más descarado poder del dinero. Incluso sentía plagiarme a ratos los recursos de mi propia sensibilidad para convertirse de pronto en antena de excelsitudes. “Dale con el Poema 20 de Neruda, me ordenaba ya ebrio. Recitate aquel poema de Bécquer, ¿cómo decía…?” Sin embargo, como el buen gusto no se adquiere por transfusión, era costumbre que las borracheras terminaran siempre con invasiones de mariachis a los que González hacía desfilar por toda su residencia. En su opinión, un verso de Dante Aligheri era una frase de poca monta comparado con un sonsonete de la cumbia más marrullera. ¡Como si no existiese una jerarquía en el universo! ¡Como si ángeles y demonios no tuvieran sus niveles y vivieran en promiscuidad!

Viendo entonces el sillón donde se emborrachaba González, supe que aún no había sido claro conmigo mismo. Aunque había entrado a robar lo más preciado del desgraciado, tal vez alguna de sus pinturas más valiosas o una estatuilla por la que había pagado millones (solo por hacerlo sentir vulnerable, ¡oh ingenuidad mía!), fui observando, con una mezcla de fascinación y miedo, que en ese momento poseía algo más valioso aun: la paz del millonario, la posibilidad de hacerme con su vida y de quitarle al mundo el ceño arrogante de un cretino que aplastaba a los demás sin ningún miramiento. En ese instante todo cambió: Me llevaría algo valioso, pero también la vida del miserable.

Tomé una falsa Venus de Milo —apostada sobre un zócalo de mármol y suficientemente dura para hundirle el cráneo a cualquiera— y decidí ascender por las gradas hasta el dormitorio de mi enemigo. Sí, porque ya tenía claro que era mi enemigo. Las luces de los reflectores en los amplios patios se zambullían por las ventanas en forma de arco y me tatuaron a trechos. Un temor obvio me embargó: la idea de que algo tan sencillo podía ser una trampa. No obstante, seguí mi arrebato, muy consciente tal vez de que Dios o los demonios permiten a veces licencias que ofenden la misma lógica del mundo, licencias que tienen como fin resquebrajar la monotonía para que entre la pureza de lo salvaje.

Mis pies me llevaron hasta el rellano del segundo piso. Abajo, los haces de luz recortaban las decenas de adornos caros, relojes de péndulo, cuadros, lámparas, como una lucha inmóvil entre espadas de luz y oscuridad. Traté de abreviar cuanto antes mi cometido y busqué muy lúcidamente la habitación de los González, la última del corredor a la izquierda —según le había oído decir una vez al millonario en un acceso de liberación de intimidades a sus invitados—. Como si todo prosiguiera dentro de un plan que crecía en sorpresas favorables, el pomo de la puerta respondió a un giro brusco de mi mano. Aunque había temido el rechinar de la puerta, pensé colérico y alegre que nada iba a rechinar en la casa del arrogante. ¡Menos una puerta!

La habitación se abrió ante mis ojos. Una habitación que no era tan enorme como pensé. Sobre una cama con toldo reposaban los cuerpos de los González apenas iluminados por la mórbida luz de una lámpara de tacto. Todo lo demás servía de decoración al sueño de la pareja: armarios, pinturas y más estatuas, estúpidas reproducciones griegas como sátiros y amorcillos en poses más o menos descaradas.

Entré a la recámara con decisión. No iba a pensarlo mucho. Estreché la Venus en mi mano, que me empezaba a doler, sudorosa, y conté cinco largos pasos hasta el lecho. Cuando me detuve, vi que la mujer dormía a pierna suelta emitiendo un ronquido doloroso. Su expresión era una horrible mueca nocturna desleída por un rastro de luz. No hubiera imaginado jamás esa actitud de momia petrificada en la mujer que se había afanado en seducirme y contarme su odio hacia su propio marido. Verla allí, reducida a un cuerpo sin apetencias, me suscitó angustia. Recordé por un momento sus llamadas neuróticas para que nos encontráramos en cierto hotel. Antes de buscar en mí una fogosidad que pudo haber hallado en cualquier hombre (el maestro de aeróbicos o alguno de sus propios guardas), me ansiaba para oírse hablar durante horas y considerarse afortunada de tener una aventura con un artista culto. “Hoy no hagamos el amor, solo quiero oírte”, me decía en ocasiones, refugiados a la sombra de una infidelidad que me disgustaba, no por escrúpulos, sino porque me sentía obviamente explotado.

De inmediato pensé que tampoco a ella la iba a dejar con vida. Sin embargo, debía empezar con González, ¡no antes que a González!

Me acerqué con lentitud hasta el otro borde del lecho para observarlo allí tendido. No le iba a aplastar el cráneo sin antes mirarlo. ¡Pero la oscuridad era casi total! La luz de la lámpara producía un extraño oasis de crema azulosa sobre el rostro de la mujer y era tan escasa como para iluminar el cuerpo envuelto en brazadas de su esposo. Entonces me di el tiempo suficiente para llevar luz sobre el cuerpo de González: tomé la lámpara y la dispuse sobre la repisa de noche del otro extremo. Fueron rápidos la búsqueda y el hallazgo de un tomador de corriente. Enseguida la lámpara arrojó luz sobre la zona requerida, pero lo que vi me produjo espasmo: González no estaba allí, solo una ridícula frazada con dibujos del Pato Donald.

Salí de la habitación, temiendo que el hombre hubiera bajado en algún momento. Apreté con más fuerza la estatua de Venus. Ya no estaba claro para medir ninguna consecuencia. “¿Cuál consecuencia?”, me dije bajando las gradas, “el mundo me agradecerá este acto”. Volví a hundirme en los haces de luz de la sala. Partes de mi cuerpo quedaron expuestas para cualquier guardia que hubiera caminado sobre los jardines en ese instante. Me emocionó morbosamente que así hubiera pasado. Pero me reprimí. No había que tentar al demonio. Afuera los árboles enormes y llenos de parásitas rumoreaban al paso del viento. Tal vez oí el ruido de una puerta al cerrarse y esperé detrás de una columna. Supuse que el viento, personaje de algunas malas películas, jugaba con mis emociones.

Sabía que González estaba en la casa. Cuando me determiné a robarle algo de su patrimonio en sus propias narices, me aseguré que no pasaría la noche con alguna de sus queridas. Si el hombre estaba allí, tal vez había ido al baño mientras yo lo había intentado matar. Esta idea remota pasó por mi cabeza y me produjo escalofrío: ¡González estaría en el baño de arriba y cuando terminara se dirigiría a su habitación! Era obvio que iba a reparar en las manipulaciones que yo había hecho con la lámpara.

Convulso por mi sospecha, volví a subir las gradas con velocidad. En un punto de mi subida, creí ver a un guardia apostado detrás de las ventanas mientras analizaba mis movimientos. Resignado por lo que pudiera suceder me detuve. “Sí, vamos, dispare”, le dijo mi mirada atónita. Contrario a lo esperado el hombre enfocó su linterna hasta el fondo de la sala como si hubiera tenido la idea de haber visto moverse la sombra de una mariposa nocturna. Hasta creí ver que me saludaba, con la timidez del empleado casero, moviendo con signo de indignación su cabeza.

La suerte continuaba a mi favor. Subí el resto de las gradas y me enrumbé al baño. Una pintura cursilona de un angelillo meando sobre una fuente me advirtió que había llegado al sitio. Hice girar el pomo de la puerta con furia ¡y tampoco lo encontré allí! Me sentí burlado. Incluso percibí de pronto el olor particular de González disipándose por el corredor. ¡Su agua de colonia! Imaginé entonces que el hombre ya había llegado a su habitación y que yo debía adelantarme a los hechos. Volví a correr sin freno hasta la recámara y entré sin pensarlo mucho. Sentí nuevamente el poder físico de la estatua en mi mano. Ya no tenía tiempo. Quizás yo iba a ser arrestado, pero no importaba. Un poco menos de cizaña en el mundo lo valía todo. Hasta mis días de hombre libre.

Di varios saltos desde el umbral de la puerta hasta el lecho. Y allí estaba el hombre acurrucado mientras emitía un pitido de satisfacción a través de su ancha nariz, esa ancha nariz roja de sibarita y bebedor.

Lo sacudí con brutalidad y despertó en el acto.

—¡Don González! —dijo el hombre al verme. A su lado la mujer se fue desperezando, debajo de una capa de cosméticos casi derretidos.

—¿Don González? —exclamé recobrando de un sueño mortecino mi propia conciencia…

***

Ahora, mientras me interroga el detective en la comisaría, tengo prueba irrefutable de que no me maté a mí mismo… ¡sino a un pobre pintor mediocre!

Guillermo Fernández nació en el año 1962, San José Costa Rica. Es autor de poesía, cuento y novela. Se graduó en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Sus libros publicados en poesía son: La mar entre las islas, Editorial Costa Rica, 1983; Atrios, Editorial Costa Rica, 1994; Estocada final, Editorial Costa Rica, 1997; Para días posibles, Editorial de la Universidad Nacional, 1997; Danzas, Editorial de la UNED, Universidad Estatal a Distancia. 2002; y Hojas de ceniza (Editorial Arlekín, 2017). En cuento: Efecto invernadero, Editorial Costa Rica, 2001; Hagamos un ángel (Editorial EUNA; 2002); Tu nombre será borrado del mundo (Editorial Arboleda). En novela: Babelia, Editorial de la Universidad de Costa Rica (2006); Nebulosa.com. Editorial Costa Rica (2007); Ojos de muertos (Uruk Editores, 2012) y Te busco en las tinieblas (Uuruk Editores, 2014) y El ojo del mundo (2019). Ha sido ganador el premio Nacional en dos ocasiones, en Poesía y Cuento.

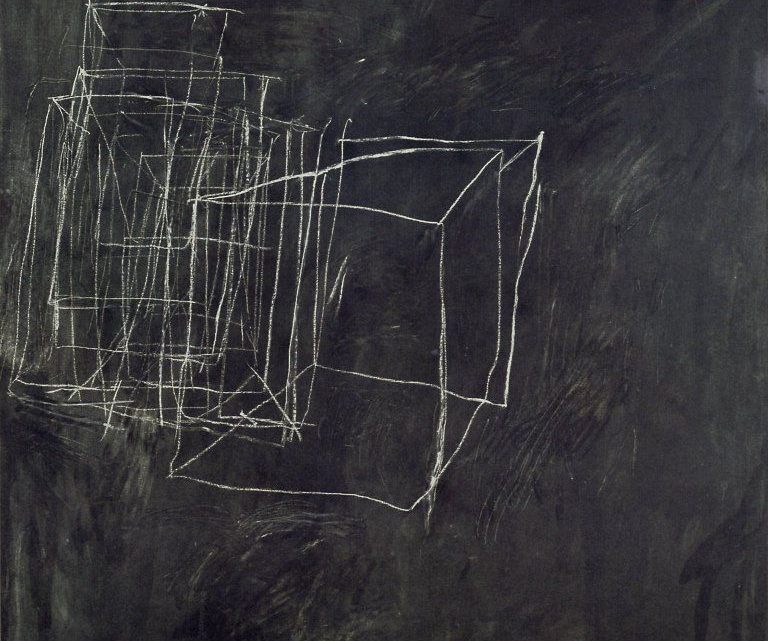

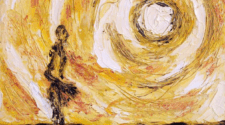

Arte: Cy Twombly, “Night Watch”