Detrás de cada pequeño paso que da la humanidad —cada descubrimiento, hazaña o incluso gran tragedia— suelen estar las huellas de personas muy raras. Conozcan a Vladislav Starévich (Moscú, 1882 – Fontenay-sous-Bois, 1965): su nombre probablemente no les suena de nada, no se ha vuelto una marca ni un ícono, y no voy a ponerme a exagerar y a decirles que le debemos muchísimo porque la verdad es que tampoco inventó la penicilina ni nada por el estilo. Ni siquiera estoy seguro si deba decirse formalmente que Starévich inventó algo. Pero en definitiva creó algo, y ese algo es una parte importante y hoy bastante empolvada (a menos que sean especialistas en el tema) de la historia de un campo que apasiona con locura a millones de personas de mi generación, la cual no es precisamente conocida por apasionarse fácilmente: el cine de animación.

El primer cortometraje de animación tal y como la conocemos actualmente (es decir, cinematográfica) surgió en 1906, obra del anglo-estadounidense J. Stuart Blackton, y se titula Humorous Phases of Funny Faces. Pueden verlo debajo de este párrafo. Ese furor híbrido entre creación y ciencia que distingue los principios del siglo XX queda patente en el hecho de que tan sólo seis años después, en 1912, la técnica cinematográfica hubiera avanzado lo suficiente como para permitirle a Starévich llevar a cabo sus fantasías de científico loco. No uso el término “científico” a la ligera: uno de los aspectos más apasionantes de los primeros años de esa construcción técnico-cultural que hoy llamamos cine es la diversidad de su reparto, lo variopinto de los trasfondos que vieron surgir a los pioneros de la disciplina. ¿Quién es un cineasta en un mundo donde el cine todavía no existe del todo? Todo mundo podría serlo, en teoría. Hasta Starévich, quien fuera director del modesto Museo de Historia Natural en Kaunas (hoy Lituania) antes de convertirse en uno de los apóstoles del stop-motion. Todo en el transcurso de un año.

Starévich devino director del museo apenas en 1910; seguramente lo eligieron en buena parte por sus frescas ideas sobre mercadotecnia, pues de inmediato se le ocurrió que unos cuantos cortometrajes atraerían público a la institución. Filmó cuatro, en live action. Luego quiso hacer un quinto; allí es donde la puerca torció el rabo. Se proponía captar una batalla entre escarabajos macho, pero encontró que los animales morían invariablemente al encender las luces del improvisado set fílmico. Casi puedo asegurar que allí es donde ustedes y yo nos habríamos rendido, o quizá hubiésemos decidido contratar un dibujante y usar las técnicas de animación pictóricas de Blackton para reproducir la escaramuza. De haberlo hecho así, Starévich seguiría siendo considerado un pionero de la animación, si bien Émile Cohl ya había dado a luz, en 1908, al primer corto completamente animado, Fantasmagorie.[1] Pero Starévich, dicen, vio otro filme de Cohl —Les allumettes animées (1908)—, y de allí se le ocurrió intentar su idea de nuevo, pero con stop motion.

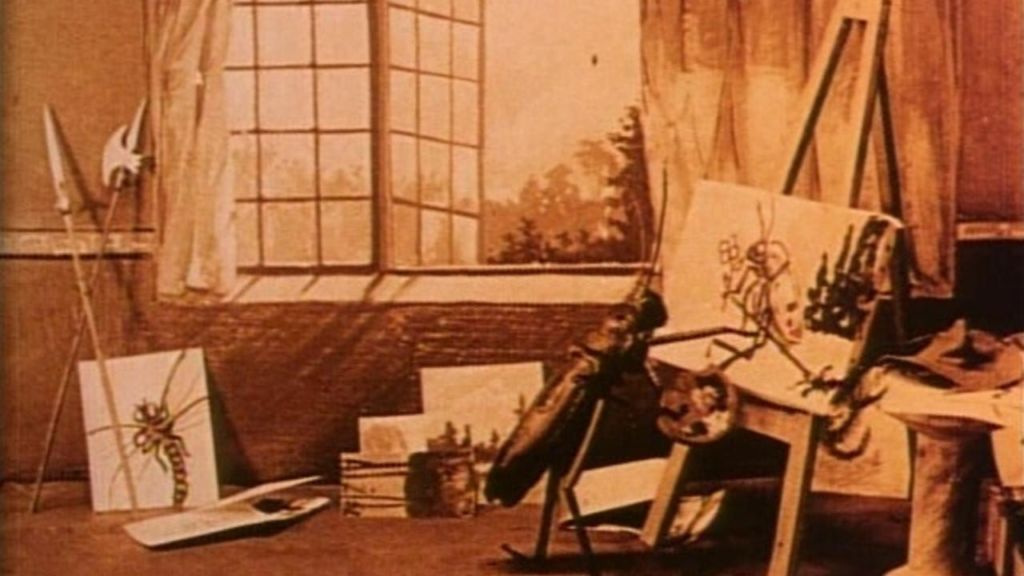

Aquellos de ustedes que sean un poco versados en el tema sabrán que el stop motion consiste en mover objetos en medio de tomas para crear la impresión de movimiento, lo cual es fácil cuando se trata de las manecillas de un reloj o el sombrero de un mago, pero decididamente difícil en el caso de seres vivos e imposibles de entrenar para ser actores, como los insectos. Habrá que usar la imaginación: ¿por qué no insectos muertos en stop motion con patitas de alambre para un mejor control? Suena bien. Starévich había iniciado el cine de animación con marionetas.

Un año después, el productor Alexandr Khanzhonkov (con quien nos encontraremos de nuevo en otra entrega de esta columna) se lo llevó a Moscú para trabajar en su estudio, y es allí, entre 1911 y 1912, donde Starévich cimienta su leyenda. Primero se gana la condecoración del zar con La hormiga y el saltamontes (1911) y luego produce la que sin duda es su obra más conocida de este periodo (aunque en realidad sigue siendo bastante desconocida), la excusa de estas páginas, Miest Kinomatograficheskovo Operatora: La venganza del cinematógrafo (1912).

A pesar del título un tanto ominoso, en realidad nos encontramos ante un filme cómico, si bien sardónico y no exento de crítica social. Es la historia del matrimonio Escarabajo, cuyos integrantes llevan una vida “demasiado tranquila”, lo cual causa “ansiedad” en el marido, el Sr. Escarabajo. ¿Una vida “demasiado tranquila”? ¿Según quién? La respuesta, primer indicio de las mordida sarcástica del filme, es obvia en cuanto uno lee completo y con los ojos bien abiertos el texto introductorio: “El Sr. y la Sra. Escarabajo llevan una vida demasiado tranquila en el campo. El Sr. Escarabajo está ansioso y realiza constantes viajes a la ciudad”.

Estamos entonces ante una historia vieja como la rueda y la palanca: el campo idílico (pero aburrido) y la influencia vigorizante (pero corruptora) de la ciudad. No creo que deba deletrearles la verdadera razón de los viajes del Sr. Escarabajo a la metrópolis; el caso es que lo que ustedes ya sospechan se materializa en la bailarina estrella de un club nocturno, una libélula. Quizá sea este el momento para recalcar lo delicioso y espectacularmente bien realizado de los movimientos de los insectos. Starévich es poco menos que un mago con sus marionetas, cada uno de sus seres queda dotado de inmediato no tan sólo de vida, sino de expresión y color, de una personalidad gesticulante, antropomorfa y reconocible al instante por medio del mero movimiento. El baile de la libélula en el club nocturno es un muy buen ejemplo de ello, y no sólo por la libélula, también por los demás escarabajos y mantis que se agrupan alrededor del escenario aplaudiendo y vitoreando y derramando sus pequeños tarros de bebida.

Bueno. La libélula concluye su acto y es inmediatamente abordada por uno de sus pretendientes, un saltamontes. Pero el Sr. Escarabajo no tiene intención alguna de dejar el campo libre —después de todo, ya vino hasta aquí desde su apartada casa—, así que ataca al saltamontes y se gana la atención de la libélula a la usanza de la virilidad clásica. Es a continuación cuando Starévich presenta dos comentarios de reflexión cultural interesantes: uno de forma explícita y otro en una más velada y sin alharaca.

El comentario explícito se da en el texto de una tarjeta que aparece en cuanto el saltamontes desairado se marcha del lugar: “El Sr. Escarabajo debió haber sabido que el agresivo saltamontes era un cinematógrafo”. ¿Por qué? Pues porque si uno tiene un secreto (aunque nunca se explica cómo es que el saltamontes supo que la cosa era un secreto) no conviene mucho andar por ahí haciendo enemigos, y mucho menos enemigos con cámaras. Hoy en día, todos tenemos muy bien aprendida esa lección, pero en 1912 resultaba sin duda novedosa, una reflexión válida y aguda acerca de las implicaciones de la nueva tecnología. Apenas se había el mundo acostumbrado a la fotografía y aprendido algunos de sus trucos cuando los Lumière y compañía soltaron un nuevo monstruo en la plaza principal del pueblo. Por supuesto, el saltamontes termina fungiendo aquí de protopaparazzi, posado con su tripié y su manivela en la ventana del hotel donde el Sr. Escarabajo va a consumar su infamia.

El segundo comentario, el velado, está en el hotel mismo, y es una peculiaridad mucho más específica de la cultura rusa. Quizá ustedes la hayan notado aquí y allá al leer los clásicos de sus letras, siendo El Jugador de Dostoievski un ejemplo capital. El nombre del hotel, al contrario de los demás establecimientos de la película, no sólo no está escrito en el alfabeto cirílico, sino que está en francés: Hotel D’Amour. Con esto se toca el siempre fecundo tema de las relaciones ambivalentes entre Rusia y Europa occidental, en especial con Francia, la cual siempre fue vista como una tierra ignota para el alma de los rusos, nido de corrupción, de la moral liviana y la perdición espiritual, pero que no podía, empero, ser ignorada ni deleznada por completo dado su estatus como meca del estilo y la sofisticación, nociones tan seductoras para las clases altas rusas, hambrientas y privadas de glamour durante siglos.[2]

En sí, toda la película puede muy bien ser leída en clave de crítica al modo tan fácil en que los rusos se ven tentados a abandonar sus costumbres y su estilo de vida rústico al encontrarse con el glamour destellante de Occidente, encarnado en cafetines, hoteles, artistas de dudosa procedencia y demás constantes de la vida parisina de la Belle Époque. Sin embargo, también surge una lectura quizá un poco más amplia (por no decir universal) cuando uno pone atención al tono eufemístico del discurso de la película. A saber, cada que Starévich utiliza el recurso de la tarjeta escrita, no sólo se concentra en llevar la trama hacia su conclusión, sino que deja huellas que nos indican con un humorismo sutil que el relato está focalizado en el Sr. Escarabajo, o sea, que la historia nos está siendo contada desde su punto de vista e incluye todas las piruetas mentales que él ha tenido que hacer para justificar su comportamiento.

Esto inicia desde la primera tarjeta, donde su aburrimiento y calentura se disfrazan bajo el término casi clínico de “ansiedad”. Después se nos dice que sus “negocios” en la ciudad siempre “lo conducen” (como si estuviera fuera de su poder) al club nocturno de la libélula, quien “lo comprende” (nosotros también lo comprendemos perfectamente). Y todavía más tarde, cuando descubre que su esposa también estuvo “ansiosa” desde un principio, se nos dice que es “generoso” al perdonarla. Bien dicen que “no es lo que hagas, sino lo que te atrapan haciendo”.

Debo decir que el filme se ve espléndidamente bien, incluso hoy; los tintes de color se sienten vibrantes y sugestivos, aunque tal vez un poco sobreexpuestos; los movimientos de los personajes son un poco lentos, pero perfectamente naturales; y el trabajo de la cámara, si bien estático y fundamental, funciona de maravilla con el carácter miniaturista, fragmentario y faux-naïf de la obra. Además, no podíamos esperar piruetas espectaculares de técnica cuando fue tan sólo 2 años antes, en el estudio del mismo Alexandr Khanzhonkov, que se llevó a cabo La defensa de Sebastopol, primera película filmada con más de una cámara en la historia. Y aquí estamos, 105 años después (!), viendo la creación de Starévich en Youtube y platicando sobre ella. ¿Significa algo? Por sí misma, cualquier obra de arte, sobre todo de arte narrativo, es un microuniverso semiótico y de afectos que por convencional que sea —y La venganza del cinematógrafo es bastante convencional— siempre queda abierta, diría Eco, a nuevas irrupciones de interpretación. Y yo agregaría que también queda abierta a nuevas oleadas de sentimiento estético.

Para mí, encontrarme con el universo del cine temprano, cosa que ha ocurrido en los últimos dos meses, ha sido revelador en tanto que finalmente he comprendido un poco mejor el enunciado de Susan Sontag que asegura que el cine es el verdadero arte del siglo XX. Como otros enunciados de Sontag me lo han parecido en el pasado, también éste me sonaba arriesgado y hasta chocante: ¿acaso no es el siglo XX también el de Picasso, Joyce o Stravinsky, maestros indudables en artes añejos? Pero ahora creo que no va por ahí la cosa; no se trata de que la literatura o la escultura o cualquier otra forma de creación pierda valor ante la tecnología cinematográfica, sino que la tecnología cinematográfica, por su escandalosa novedad, permitió a la humanidad trabajar en el siglo XX como se trabajó en los albores de cada arte: de forma primitiva, tentativa, partiendo de la nada y con todo, absolutamente todo el innumerable árbol de posibilidades creativas bifurcándose y bifurcándose entre nuestras manos, hacia adelante y hacia arriba. Es por ese carácter primario, pionero, que nos resulta tan impactante la existencia de obras que, si bien no podemos para nada calificar como modernas, siguen despertando en nosotros las ganas de involucrarse en un coloquio, de hablar y ser reconocidos por una pieza artística a través de lo que ahora nos parece un abismo de tiempo. Aquí estamos, repito, viendo cosas en Youtube o en Netflix, quizás en un smartphone; disfrutando de nuestras incontables sagas de superhéroes con billones de gastos en CGI; esperando Toy Story 4 para volver a maravillarnos con la minuciosidad de Pixar; y mientras tanto los principios de este arte nos siguen ofreciendo una simple historia de infidelidad e hipocresía actuada con escarabajos, hecha con un presupuesto de unos cuantos kopeks, y la cosa sigue funcionando.

Es de esta misma noción de maravilla ante la vastedad del panorama cinematográfico, y de mi voluntad de archivista que nunca quiere perder ni tirar nada a la basura, que surgió otro motivo de mi atracción hacia La venganza del cinematógrafo no sólo para escribir sobre ella, sino para iniciar una columna de cine sobre los hombros de su ejemplo. El título. Sí, algo tan simple como eso. Si ustedes buscan la película en Google, es mucho más probable que la encuentren como La venganza del camarógrafo o The Cameraman’s Revenge. ¿Por qué cambié el título? Bueno, primero porque creo que es una mejor traducción, ya que la noción de un “camarógrafo” como ente separado de un “cineasta” o un “cinematógrafo” me parece absurda en el mundo de 1912, donde las películas —de concepción a exhibición— eran muy a menudo obras de una o dos personas a lo mucho (hacia el final de la película, por ejemplo, podemos ver que el saltamontes mismo está operando el proyector). ¿Pero por qué elegir la palabra “cinematógrafo” por encima de “cineasta”, que parece más general? De nuevo, en parte por rigor traductológico: si uno ve el título en ruso es fácil discernir que la idea es describir a un “operador cinematográfico”, no a un “cineasta”, noción que quizá ni siquiera se había inventado en 1912. Pero hay otra razón: el eco de la palabra con el aparato mismo que dio pie a todo lo que vino después, el mítico Cinématographe de los hermanos Lumière. Para mí, y para efectos de esta columna, “la venganza del cinematógrafo” es también “la venganza del Cinématographe”, y con éste del cine en general.

¿Pero venganza de qué? Esa pregunta es fácil. Del olvido. El objetivo de esta columna será despertar el interés y la conversación sobre películas (no todas tan viejas, no se asusten) que por una razón u otra han quedado relegadas de nuestro imaginario a pesar de su encomiable calidad o al menos su rico campo semántico. Ocasionalmente hablaré de alguna película popular (de hecho, ya tengo planeada una entrada de ese estilo), pero sólo cuando sienta que hay algo en dicha obra que, a pesar de su prominencia, no ha sido analizado con el rigor necesario, o bien cuando sienta que mi voz (que, no mentiré, es la de un amateur en cuanto a cine) se encuentra facultada por alguna razón para decir algo nuevo. Se trata de encontrar vetas vírgenes para el discurso.

Así pues, sólo me queda desear que esta “venganza” resuene con ustedes. Me atrevo a esperar, con un optimismo cauto, que será así. No todos tenemos la oportunidad y la genialidad de alguien como Starévich para sacarse de la manga una rama nueva de expresión artística, pero una buena parte de nosotros al menos posee el principio de esa vena, que es la curiosidad, la ocasional y casi patológica necesidad de seguir hurgando en un tema, dar clic tras clic en Wikipedia, seguir los pasos de la intrigante otredad de lo desconocido. En un mundo donde a veces los prospectos parecen exhaustos, donde hay un exceso de todo y un cansancio enfermizo en la falsa placidez de la modernidad, es preciso buscar maravillas, tesoros escondidos, para volver a la vida.

Y para maravillas, el cine. La cinta corre.

Notas

[1] Las obras de Blackton, empezando por The Enchanted Drawing (1900) y pasando por la ya mencionada Humorous Phases of Funny Faces, no estaban completamente animadas en tanto que solían contar con la presencia del dibujante en live-action, o bien de su mano, al menos por unos segundos.

[2] Otro ejemplo, más extendido, de la dinámica ambivalente entre Rusia y Francia se da en Guerra y paz, donde los tiempos de paz se distinguen por sus banquetes, sus bailes, sus cortejos, sus salones, en fin, por la pretensión de la sociedad rusa de jugar a ser francesa, a pesar de que la guerra que se está librando al mismo tiempo en el libro los enfrente, precisamente, contra la Francia de Napoleón.