por Luis Mario de León

La semana y la tarde habían sido abrumadoras, impregnadas por un aire premonitorio, como nubes formándose antes de una tormenta. Una insoportable y despiadada ansiedad le habían obligado a llegar prematuramente a la cita, casi una hora antes de lo acordado.

Se asomó al restaurant, por si las dudas. Ella, por supuesto, no había llegado aún.

Se dispuso a hacer tiempo antes de entrar. Se paseó casualmente por el área de películas, preguntó por un libro, y finalmente se puso a hojear revistas. De cualquier forma, si se le preguntara, no recordaría una sola portada o palabra leída.

Incluso así, después de la falsa distracción, entró resignado al restaurant faltando diez para las nueve; ella llegaría nueve y media.

Se sentó al fondo del restaurant en una de las mesas con asientos acolchonados desde donde se tenía una vista panorámica de todo el lugar. El restaurant estaba a media ocupación y se respiraba un ambiente relajado de viernes.

Cubiertos, risas y bossa nova.

Pidió la carta a pesar de saberse el menú de memoria. Inquieto, miraba de reojo de vez en cuando a la entrada. Nada.

Se fueron desocupando algunas mesas conforme pasaba el rato, hasta quedar ocupadas una docena, la mayoría por familias maduras y un par por grupos de señoras de pelo blanco de esas a las que la hora ya no importa.

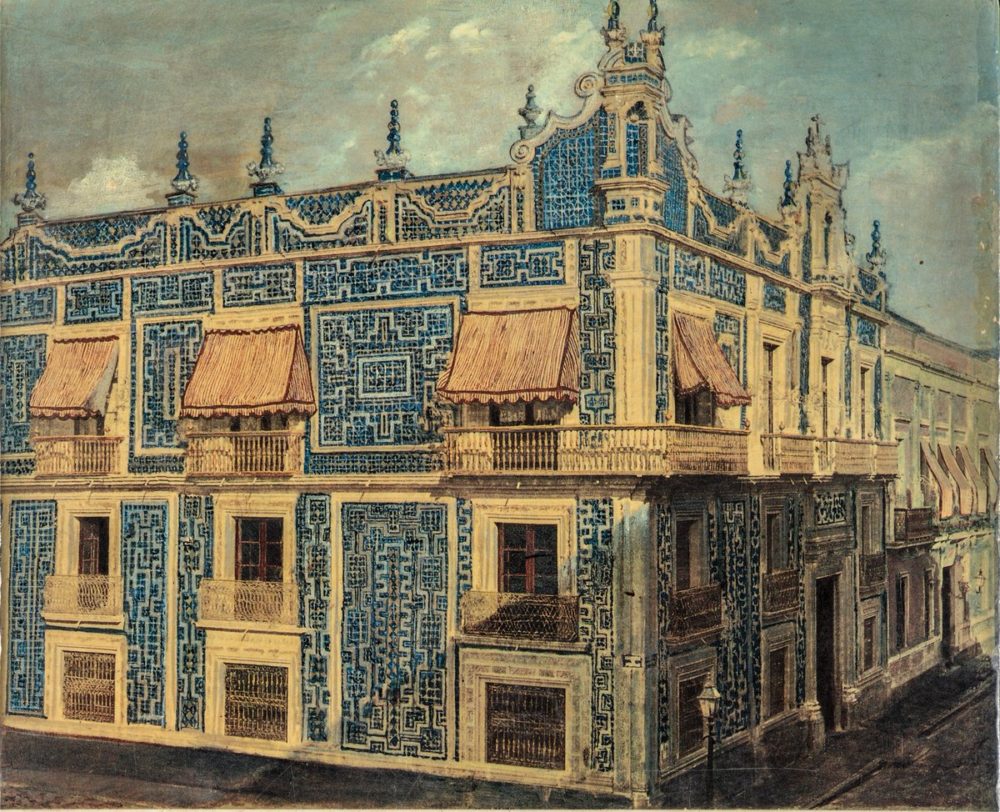

Cayó súbitamente en cuenta de que no había vuelto a un Sanborns en mucho tiempo. La decoración era prácticamente igual a como la recordaba; el ambiente, los sonidos y los aromas, como suspendidos en el tiempo. Sanborns no había cambiado mucho, y tal vez él tampoco.

Era como reencontrarse con un amigo entrañable después de muchos años, que resulta que sigue siendo el mismo. Los aromas y el ambiente lo devolvieron a otra época, una más simple y maravillosa. Además, un Sanborns suena siempre igual: el sonido de los cubiertos rechinando contra los platos, risas insolentes y, más al fondo, alguna canción versión cover en bossa nova. Los tres sonidos conviviendo en caótica armonía.

Una mesera ataviada con un vestido de Adelita –Made in China– se acercó y le sugirió la especialidad del mes: Puntas de ternera al adobo con la receta especial de un reconocido Chef que él no conocía.

“Deme un momento, estoy esperando a alguien.”

Recordó el rumor, o mejor dicho, la advertencia, de siempre ser amable y dejar buenas propinas a las dichosas Adelitas. La leyenda refería que, de lo contrario, el platillo incluiría el ingrediente secreto de la casa: un suculento escupitajo. Nunca tuvo oportunidad de verificar el mito.

Cubiertos, risas y bossa nova.

Escuchó a la distancia a la cantante del bar. Se asomó y por lo que alcanzó a ver al final del pasillo, a nada de la penumbra, la chica cantaba casi para ella misma. Solo había dos mesas ocupadas, y para la atención que le ponían bien le valdría estar sola cantando en su sala. El bar de Sanborns siempre le había parecido un lugar nostálgico y bohemio que frecuentaban únicamente los amantes que no se podían dejar ver en lugares mejor iluminados.

La realidad es que los Sanborns no tienen nada de especial, ni de sazón, ni de ambiente, ni de servicio. Es una franquicia como cualquier otra, con la cualidad inherente de ser idéntico en cualquier lugar: misma decoración, misma sazón, mismo ambiente y mismo menú en cualquier ciudad del país donde se esté. Para los viajeros se convierte en un lugar familiar, donde se sabe a lo que se va, sin sorpresas. Es como visitar una fonda de toda la vida, con la particularidad de que el dueño de la fonda es el hombre más rico del mundo. Si uno se distrae lo suficiente podría estar en la ciudad que uno desee.

Él no había vuelto una sola vez desde que se despidió de ella en un Sanborns de otra ciudad, hacía casi una década. Que se percibía ahora como otra vida. Siempre que pensaba en ella –que inevitablemente era pensar en ellos– la recordaba en un Sanborns. Él le había contagiado su gusto por el lugar y al final ella era la que insistía en ir ahí. Por tanto, había una cicatriz que punzaba en aquel lugar. Cicatriz que él no había tocado por años.

Cuando iban juntos pedían siempre lo mismo. Ella pedía enchiladas suizas; él, una orden de molletes, y compartían. Pasaban horas platicando y riendo de lo bueno, de lo malo y de lo demás. ¿Qué no el amor se hace primero con la palabra? Las tazas de café fluían. Se iban ya tarde, cuando las Adelitas los veían con cara de ya váyanse o les escupimos en el café.

En los Sanborns el tiempo no existe. Deberían usarlo de eslogan, pensó.

Miró su reloj. Nueve doce. Ahora le pareció estúpido el haber llegado tan temprano y haberse forzado a estar tanto tiempo a solas con sus pensamientos. Hacía tiempo que se sentía mejor, y ya casi no pensaba en ella durante el día. Sin embargo, aunque no lo había compartido con nadie, seguía soñando con ella después de tanto tiempo.

Una semana antes ella lo había contactado por mensaje: “Estoy en la ciudad. Hay que vernos. ¿Sanborns?” La cicatriz ardió, amenazando con abrirse. Lo pensó un buen rato, no quería hacerse ideas extrañas ni falsas ilusiones. Ya lo decía Nietzsche, la esperanza es el peor de los males. Se convenció a sí mismo de que era simplemente una reunión con una vieja conocida para ponerse al día y compartir experiencias, nada más.

“Sanborns. Viernes. Nueve y media.” Respondió él finalmente. Los siguientes días se convirtieron en un popurrí de recuerdos dolorosos que ardían como fuego en la cicatriz. Apenas pudo dormir, y cuando lo consiguió, lo acosaron sueños tan sublimes como terribles.

Se sintió tentado a cancelar. Se le ocurrieron una infinidad de escenarios, cada uno más trágico que el anterior: Se va a casar. Se va a morir y quiere despedirse. Ha vivido suficiente y ha descubierto que me ama. Quiere un consejo financiero. Me quiere vender un seguro.

Llegó el día y él se presentó como un hombre. A sus treinta y tantos había aprendido que es mejor ponerle el pecho a las balas a vivir con la incertidumbre. Como dijo el ilustre Jacques Lacan, actuar es quitarle a la angustia su certeza.

Si era honesto, el fantasma de ella nunca lo había abandonado, y vivía esperando de reojo su llamada aunque nunca lo admitiera en voz alta. Pasara lo que pasara, él se presentaría a la cita. En el pasado no siempre se había presentado.

Cubiertos, risas y bossa nova.

¿Debería pedir lo de siempre, las enchiladas y los molletes, para que ella notara que no había olvidado el ritual de antaño? O tal vez actuar desenfadado, como si fuera cualquier viernes por la noche, ella una persona más. Qué necesidad tan estúpida de ocultar lo que realmente deseamos, pensó.

Miró su reloj. 9:20.

Cubiertos, risas y bossa nova.

Pidió una cerveza y notó lo espantosos y percudidos que estaban sus zapatos. Tal vez debió vestirse mejor para la ocasión. Usar una camisa negra, a ella le gustaban las camisas negras. ¿Pero en verdad quería verse como siempre? ¿No sería mejor verse totalmente renovado? Como una persona totalmente diferente… No diferente, una versión mejor. ¿Y si aún se veía como un adolescente idiota? ¿Se notará demasiado su inminente calvicie? Sintió las manos sudorosas y la boca seca.

Cubiertos, risas y bossa nova.

Miró su reloj. 9:27. Se sintió como un adolescente en su primera cita. Repentinamente había olvidado cómo ser un ser humano, no sabía dónde poner las manos ni cómo respirar naturalmente, ni cómo estar sentado. Sus entrañas estaban ahora desacomodadas e inquietas. Pensó que podría desintegrarse.

La Adelita se acercó con la cerveza y le preguntó con saña: “¿No vinieron joven?”

“No… Sí. Aún está a tiempo. Quedamos a la media, pero se me hizo temprano…”

“Muy bien, ¿quiere ir ordenando?”

Lo consideró un momento.

“¿Sabe qué? Sí. Tráigame una orden de enchiladas suizas y una de molletes. ¡Ah! Y dos tazas para café.”

“En un momento,” respondió la Adelita.

Cubiertos, risas y bossa nova.

9:31. La vio llegar.

Luis Mario de León. Psicólogo. Escritor. Cinéfilo. Amigo de sus amigos. Romántico en remisión. Buena persona entre semana. En busca de algo que perdió y que nunca va a recuperar.