por William García

Su madre lo empujó por los hombros hasta el interior. Entraron en aquella habitación sombría, iluminada débilmente por la llama parpadeante de una veladora colocada en el altar de la esquina. Apenas se distinguía el cuadro de San Isidro entre jarrones con flores marchitas y un rosario sobre una biblia abierta. Algunas personas estaban sentadas en sillas pegadas contra las paredes, otras permanecían en torno a la única cama que había en la estancia. Su madre saludó con un susurro, lo tomó de la mano y lo llevó hasta el borde de la cama, donde abrieron un pequeño espacio para que él pudiera asomarse. Se concentraba ahí un calor denso, un penetrante olor a humedad. Desde el techo caía un delgado haz de sol polvoriento que daba al lecho una apariencia espectral.

Una mano avejentada y esquelética exploró de repente sus mejillas. El niño se mantuvo inmóvil, horrorizado por los dedos arrugados que recorrían su cara. La mujer que lo tocaba tenía los pómulos pronunciados y la boca sin dientes. Vestía un camisón raído y su respiración pedregosa acentuaba su decrepitud. Prácticamente reducida a los huesos, contemplaba al pequeño con los ojos febriles de quien se encuentra en las fauces de la muerte. Por las comisuras de sus labios resecos se deslizaban hilos de saliva. Un brazo diligente se extendió por encima de la cabecera para limpiarle las babas, y una voz le susurró al niño: «Dale un beso a tu abuelita». Él se aferró a la falda de su madre mientras veía cómo la enferma intentaba hablarle, pero lo único que escuchaba era un sonido gutural. En ese momento la mujer fue víctima de un estremecimiento. Vomitó un líquido ambarino sobre las sábanas y luego fijó la vista en las tablas del techo. Un grito desgarrador sirvió como preámbulo a un llanto generalizado. El niño retrocedió un poco, vio a su madre sacudiendo el cadáver entre alaridos y sorbos nasales, y la irrupción numerosa de personas hizo que a sus tres años sufriera por primera vez algo parecido a la claustrofobia. Asustado, se escabulló entre las piernas de los adultos y pasó por el corredor hasta internarse en una plantación de café que se extendía detrás de la casa. Una vez lejos, en los apacibles surcos del plantío, se tumbó sobre la hojarasca. Observó, a través de las ramas de las grevilleas, la huella de humo de un avión cruzando el despejado cielo de marzo. Nunca había visto llorar a un adulto y hasta ese día pensaba que era algo que solo les ocurría a los niños.

Aún temblaba y el pecho le daba tumbos, y ambas sensaciones se atizaron cuando, distante, oyó el repicar de unas campanas. «Papito Dios llama», le decía su madre cada vez que estas sonaban los domingos por la mañana, mientras le hablaba del infierno, del diablo y de la salvación eterna, y le advertía con un semblante inquisitivo que la gente mal portada ardería en el lago de fuego. Él comprendía poco y lo único que aquello le inspiraba era miedo. Pero esta vez era miércoles y no domingo, y entonces se preguntó si el llanto repentino de los adultos se debía a que Dios había venido por sorpresa a buscar a los mal portados. Cayó dormido pensando en eso, y despertó en los brazos de su padre cuando era llevado a su casa. Su madre se había vestido de negro y sus ojos lacrimosos lo fulminaron. Lo recibió con una bofetada y le pidió que se agarrara del pilar del corredor. «Cuando crezcas recuerda confesar este pecado», le dijo. Cerró los ojos y sintió el primer golpe en los glúteos. Contuvo la respiración durante cada impacto del cinturón, y no lloró sino hasta que estuvo en el baño, disimulando las lágrimas con el agua fría que su madre le dejaba caer desde una cazuela. «Ahora tu abuela es un angelito», le decía mientras lo enjabonaba. Él creía que los ángeles tenían alas y una ruedita flotando sobre su cabeza, pero ahora sabía que aquella mujer, de la cual no recordaba haber recibido un abrazo o un beso, se había convertido en uno de ellos. Luego, mientras le ponían un pantalón de tela negra con tirantes, empezó el golpeteó de un martillo y el ambiente se llenó de un olor a madera, pintura y barniz, y a la hora de la cena vio por la ventana de la cocina a un hombre midiendo un largo cajón con el metro que su padre usaba para hacer zarandas.

Esa noche el cura presidió un rezo frente al cadáver, y aunque el niño intentó desentenderse de la actividad, su madre, quien estaba convencida de la necesidad de que su hijo se despidiera de la abuela, lo tomó por una oreja y lo obligó a arrodillarse junto a ella. En medio de aquel difuso e incomprensible palabrerío, en el cual se sentía obligado a mantener sus manos entrelazadas y la vista hacia el piso, se permitía de cuando en cuando una rápida mirada en derredor. La sala estaba repleta de mujeres con pañuelos en la cabeza, cuyas voces en conjunto hacían pensar en el zumbido de un enjambre de abejas. Habían sustituido el cuadro de San Isidro por uno de la difunta y, bajo el ataúd, que el niño reconoció de inmediato, había una base de coronas mortuorias y claveles de papel. Al terminar sirvieron café con galletas y las presentes, con rostros apesadumbrados, empezaron a despedirse de los deudos. Entonces el niño fue cargado por su madre; ella esperó que las últimas personas se retiraran para dirigirse hacia el ataúd. Había junto a este varios candiles puestos en una mesa de noche para alumbrar el cuerpo. La silueta del sacerdote haciendo una última plegaria se recortaba contra aquel tenue resplandor, el cual hacía que las sombras de las palomillas se agigantaran en las paredes. Cuando no hubo nadie, y la respiración inquieta del niño era lo único que alteraba el silencio, su madre lo condujo hacia el cadáver. El niño empezó haciendo leves esfuerzos por zafarse de los brazos de ella, hasta que terminó retorciéndose entre gritos y forcejeos. Pese a la tenaz resistencia, su madre le atravesó un brazo en el cuello y con el otro lo inmovilizó. Con la piel erizada y una intensa repulsión, el niño vio rellenas de algodón la boca y nariz de la muerta, los ojos hundidos en sus cuencas y algunas secciones de los labios con un color purpúreo. Estaba envuelta en una mortaja con la imagen de la Virgen de Guadalupe y su calvicie dejaba ver partes del cuero cabelludo atacado por la sarna. El niño dejó de llorar y entró en un estado de ensimismamiento, tratando de comprender cuál era la diferencia entre el paraíso, los ángeles y Dios, y el infierno bíblico del cual todos querían salvarse.

William García Velásquez (Guatemala). Periodista profesional y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Colaborador de la revista Gramanimia en la sección de crítica cinematográfica, y de la revista Gazeta, en su sección literaria. Corrector de textos y escritor desde los catorce años, amante de los libros y el cine, y aficionado a mandar al cesto de la basura mucho de lo que escribe.

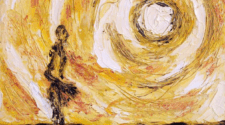

Arte: Pablo Picasso, Naturaleza muerta con cráneo, puerros y jarrón