por Esteban Reynoso Carlos

“El novio y el esposo son dos personas distintas”, dijo mamá, en lugar de felicitarme, cuando le informé que me iba a casar. “No importa cómo te llevabas con él antes, en cuanto te cases te va a tratar diferente. Todos los hombres quieren cortarse en cordón umbilical con sus madres y reconectarlo en sus esposas”.

Con el tiempo me di cuenta que es cierto. Durante nuestro noviazgo, Josué y yo pensábamos lo mismo de muchas cosas, él me parecía lo que algunas personas llamarían alguien liberal y moderno, de mente abierta, todo lo opuesto a nuestros padres. “Sólo son de otra generación, piensan diferente”, coincidíamos. Tienen ideas de su época, aunque son ideas que han existido en todas las épocas.

No supe en qué momento dejo de haber “diferencias generacionales”. Bueno, en realidad sí, y eso es lo más molesto, no haber prestado atención a las señales. Un par de comentarios sueltos y actitudes que no me gustaban cada vez más frecuentes. Si iba sola a algún lado me interrogaba, que si me acompañaba un hombre o una mujer, que si tenía más amigos que amigas, que si no era seguro viajar sola porque los tiempos. Cuando ya estábamos casados fue mucho más obvio, como cuando me dejó de hablar una semana por haber salido con nuestro hijo sin él. De nada sirvieron las razones, que en realidad él no pidió. “El niño se enfada de estar encerrado entre cuatro paredes y yo también”. No dijo nada, ni siquiera que no debía salir sin avisar, algo para lo que ya tenía una respuesta; sólo se limitó a eso, a no decir nada trascendente por siete días.

Eso no fue lo peor. Hablamos sobre el bautismo mucho antes de casarnos y tener un hijo. No lo creíamos importante o necesario. Decíamos lo que suelen decir muchos, “es una imposición”, “mejor que los niños decidan cuando tengan plena conciencia”. ¿Y cuándo se es plenamente consciente de algo?

Nació Chus y le dije lo mismo a mi suegra. Me preguntó si yo estaba bautizada y le dije que sí, pero que no quería hacer lo mismo con mis hijos. Ya esperaba esa discusión, ya la había tenido con mi madre, que si no me apoyó al menos respetó mi postura, y ya tenía pensadas posibles respuestas para lo que siguiera, hasta contaba con que Josué se pusiera de mi parte, en cambio se puso de su lado. “Bueno, en realidad no le hace daño si lo bautizamos”. Su cambio de actitud me desarmó. Cedí como lo hice antes y lo hice después.

“Para qué casarnos si estamos bien” decíamos cada vez que salía el tema, aunque en realidad era él quien lo sacaba, ahora sé que lo hacía porque quería eso, formalizar, “tener algo serio”. Empezó a distanciarse cuando vio que no cambiaba mi postura, a hablar menos del futuro, a hacer menos planes que me incluyeran. Me llevó a casa de su madre con más frecuencia para escuchar sus insinuaciones sobre el compromiso y el amor, yo sólo daba largas, sonreía y asentía, luego fue Josué el que me daba largas para todo. Al final me rendí y fui yo la que daba indirectas, comentarios sueltos, le inventé alguna tontería sobre el vestido de novia de mi madre, y aún no sé cómo se la creyó si él sabe muy bien que ella nunca se casó. Un día, mientras paseábamos, me lo propuso, arrodillado y todo. Le dije que sí. La gente que estaba presenció todo le aplaudió.

Por supuesto su madre fue la primera en enterarse, fuimos directo a su casa, la mía vivía lejos. Muy alegre nos preguntó por cada detalle. “Qué le importa, vieja metiche”, se me antojó contestarle, pero me limité a responderle dónde y cómo fue, si me gustaba el anillo, si me sentía emocionada. Estaba nerviosa, algo abrumada por lo que iba a llegar, pero ella quería saber si estaba emocionada, si lloré. La verdad es que no, tenía emociones muy fuertes, pero no llegué a las lágrimas. Le dije que lo hice, pero sin cambiar la expresión neutra de mi rostro. Sabía que Josué le diría la verdad luego.

Metió las mano en todo hasta que logró vernos en la misma iglesia en que ella se casó y con el mismo sacerdote, un pobre anciano que apenas podía articular las formulas de la ceremonia e insistía en llamarme Ada. “Ya les cumplí el capricho, ¿ahora qué sigue?”. Pues la casa, cerca de ella, darle un nieto, con el nombre de su hijo y su difunto esposo, y las vacaciones, siempre en familia, salvo una.

La única vez que no nos acompañó a la laguna. Cuando nos dijo que no podía ir por consejo del médico, me sentí feliz. Ella insistía siempre en ser quien se quedara a cuidar las cosas y a Chus cuando era más pequeño y se la pasaba dormido. “Yo me quedo, no te preocupes, ve y diviértete”. Lo decía como si ella fuera la más grande de los mártires y yo una sucia pecadora por preferir la diversión a mi deber como madre. Como es natural la dejaba en su papel, hasta que Josué me empezaba a decir que su mamá se había pasado toda la tarde lejos de los demás, entonces tenía que ir y rogarle para que fuera a divertirse un rato, que yo me quedaba a cuidar las cosas, que no se preocupara. Después de rogarle un rato se iba y yo empezaba a guardar todo para irnos.

No nos acompañó a la laguna pero nos llenó de sugerencias. Habíamos decidido ir a acampar y no dejó de decirnos qué hacer: “llenen el tanque antes de salir de la ciudad”, “si hacen carne asada lleven una bolsa extra de carbón, más vale que sobre”, “alejen a las moscas con algo dulce en un plato”, “no se les olvide la crema para el sol”, “pónganle pilas nuevas a las linternas”, “cómprenle un salvavidas a Chus y no le quiten la vista de encima”. Todo bastante razonable, hasta que el día antes de irnos me dijo muy seria, “cuando regresen no se les olvide decirle al alma de Chus que ya se van para que no se la quede la laguna”. Algo en mi cara debió indicar que no la entendí porque me explicó, “las aguas se quedan con el alma de los niños, por eso no hay que llevarlos, ni siquiera cuando están bautizados, sólo hasta que están más grandecitos, pero como lo van a llevar deben quitárselo a las aguas”.

Sus palabras me hicieron pensar en un mar lleno de niños muertos lamentándose, intentando alcanzar la superficie con sus bracitos, ahogados en varios accidentes. Le dije que no se preocupara, que cuidaría bien de mi hijo. Cuando llegó Josué me preguntó si estaba todo listo, le dije que sí, que no faltaba nada. Nos despedimos de mi suegra y fuimos a casa a dormir para salir lo más temprano posible.

Chus durmió casi todo el camino en su silla; cuando no, Josué tenía que bajar la velocidad para que se pudiera pasar a mis piernas, luego orillarse para volver a ponerlo en la parte de atrás y que durmiera de nuevo. “A ver si no se nos acaba la gasolina” dijo. Quise platicarle lo que me comentó su mamá pero algo me hizo hablar sólo de banalidades, chismes de la colonia. Como no me contestó, prendí la radio. Después fue él quien intentó hacerme plática con temas que le interesaban más, pero está vez fui yo quien se mostró indiferente. Quise hablarle otra vez, pero no me contestó.

Después de un largo e incómodo viaje llegamos a la laguna, el lugar que debía ayudarnos. Josué buscó una sombra donde estacionar el coche mientras yo me estiraba en el asiento. Antes de abrir la puerta me tomé unos segundo para ver el lugar. Me había imaginado una gran laguna con varios restaurantes alrededor, gente tomando el sol, como en la playa, y tal vez algunas personas pescando a pesar del bullicio. No era precisamente pequeña, pero tampoco había gente, sólo estábamos nosotros. La única construcción era un tejaban con una mesa y algunos bancos debajo, todo parecía más antiguo que la laguna misma. Lejos de molestarme me agradó, el aire de intimidad me pareció reconfortante. Casi deseé que mi suegra hubiera venido para dejarla con Chus y perderme con Josué una hora o dos.

Cuando Josué se estacionó me pidió que lo ayudara a sacar las cosas de la cajuela, aunque yo quería ver primero cómo estaba Chus, que llegó dormido, pero me dijo que mejor no lo molestara, que primero sacara todo y luego lo despertara. Le concedí eso. Siempre que alguien interrumpía su siesta se ponía de un genio. Empecé a sacar las cosas con extremo cuidado para no despertarlo. Tuve que hacer varios viajes hasta el tejaban. Me horroricé cuando vi que Josué puso las cosas más pesadas sobre las blandas, los refrescos sobre los jitomates. Tanto movimiento y mis propias maldiciones por el acomodo despertaron a Chus. Primero fue un débil quejido, luego una fuerte negación y al final un llanto abierto. Interrumpí todo para sacarlo de su silla y calmarlo un poco.

Mientras le explicaba que ya habíamos llegado y que podía ir a jugar, pero no muy lejos, me di cuenta de que estaba sola. De mi esposo ni rastro. Ya me estaba preocupando cuando lo vi llegar muy campante con algo en la mano. “Había dos personas por ahí, detrás de ese árbol. Mira, me vendieron este hilo y este carrete para pescar; me dijeron que no es necesaria la caña completa, sólo hay que agarrarlo de esta parte y listo”. Chus estaba más emocionado que yo con ese juguete, nada más verlo preguntó que era. “Es para agarrar pececitos. Me dijeron que esta laguna tiene muchos, sólo se necesita algo de paciencia”. Iba a explicarme cómo creía que podía improvisar una carnada con un trapo y pasto seco pero lo interrumpí para pedirle que terminara de sacar las cosas del coche.

No eran ni las diez cuando ya habíamos terminado de llevar al tejaban todo lo que íbamos utilizar. Inmediatamente Josué empezó a investigar cómo funcionaba su nuevo aparato con Chus un lado. Estuvieron un buen rato tirando, girando y rearmando el carrete hasta que tuvieron una idea más o menos clara de cómo se usaba. Me dio una cátedra sobre la manera de jalar la cuerda cuando picaba algo mientras el niño no dejaba de decir que quería ver la “gaña”. Le dije que podía usar un clip que vi en el coche como anzuelo. Me vio raro y fue a sentarse a la orilla de la laguna para empezar su nuevo pasatiempo. Quise interrumpirlo para que nos metiéramos a nadar los tres, pero dijo que eso espantaría a los peces y a Chus sólo le interesaba lo que hacía su papá.

Varias veces sacó el sedal del agua sólo para encontrarlo vacío, otras tantas Chus le arrebató el aparato de las manos para hacer una exacta imitación de su padre. Yo los dejaba jugar a ambos. Como no podía llevarme a Chus a otro lado me limité a vigilar que no entrara al agua. Con su mirada Josué me pedía que me lo llevara, con la mía le decía que no podía por las buenas. Al final estalló. “¡Cómo chingados quieres que pesque algo con este chiquillo que no deja de gritar y tú también!” En otras circunstancias le habría pegado por hablarme así delante de nuestro hijo, pero esta vez me limité a ir a la camioneta, tomar su sombrero y ponérselo en la cabeza. “Vámonos, Chus, ayúdame a cocinar”. En un principio no quiso, pero lo convencí enseñándole el pimentero. Logré que Josué pescara tranquilo, aunque la comida tuvo demasiada pimienta.

No lo dijo, pero se suponía que comeríamos lo que él atrapase, aun así retomé el plan original de sustituir la carne asada por una ensalada. Josué me explicó que habían pronosticado lluvia para ese día, lo que resultó ser falso, así que había que improvisar, y nada más improvisado que una ensalada. Mientras Chus condimentaba y yo picaba y revolvía, Josué arrojaba y recogía el sedal una y otra vez. A ratos me daba pena y a ratos me enojaba. Solo, frustrado, en pleno sol, mientras yo pelaba, rayaba, cortaba e intentaba que el niño no metiera las manos en la comida. Al final Chus se aburrió de ayudarme y se fue a jugar a otro lado, siempre más allá del “no muy lejos” que establecí como límite.

Todos nos rendimos, salvo el pequeño. Dejé de cocinar para corretearlo y Josué dejó de pescar para comer. Cuando al fin terminé con el pequeño y me acerque a la mesa lo vi con la ensalada prácticamente terminada y el ceño fruncido. Otra vez intenté hablar con él, quería saber cómo le había ido sin sonar sarcástica, pero sólo le puso atención al niño. Ya no intenté que me hablara y llevé a Chus a la camioneta para que tomara una siesta.

Cuando regresé Josué ya no tenía mala cara, pero hacía gestos cada vez que tomaba un bocado. “Tiene un sabor muy fuerte” dijo sin voltear a verme. “Chus manejó el pimentero”. “¡Y por qué se lo dejas!” gritó. Le dije que fue la única manera de dejarlo solo mientras él jugaba al pescador. Tomó aire para responderme a gritos pero no lo dejé. Con un tono de voz tranquilo pero firme le dije que no me había ayudado en todo el día. No sólo no me ayudó con Chus, a descargar cosas y a preparar la comida, sino que había acomodado todo mal, lo pesado sobre lo blando, a quién se le ocurre. Pude haber seguido por un rato, pero no me ponía atención, su vista estaba fija en una cáscara de tomate abandonada en el suelo. La recogió y se le iluminó la cara. “Es perfecta como carnada; mira, tiene la silueta de un gusano muy gordo, atraerá al menos a un pez”. Se fue sin esperar una respuesta.

Yo me quedé un rato más, comiendo una ensalada muy condimentada, dando manotazos a las moscas entre bocado y bocado y acordándome de su madre. Pensé que no tenía porqué aguantar esto, pero me acordé de Chus dormido en la camioneta, aun así tapé todo lo mejor que pude y me acerqué a Josué, que arrojaba una y otra vez su carnada para sacarla un par de minutos después sin conseguir nada más que una cáscara de tomate mojada. “Voy a dar un pequeño paseo; Chus está dormido, no le hagas ruido y no se despertará en un buen rato, pero estás al pendiente”. Me fui antes de ver su cara de protesta.

Caminé un rato por la orilla de la laguna sin atreverme a ir más lejos. Mientras paseaba pensé en esa especie de discusión con Josué, no cambié de opinión, durante todo el día me había dejado sola mientras él jugaba, esperando que un pez suicida apareciera, si es que había peces. La verdad me alegré de no haber insistido en su fracaso, eso habría llevado la discusión a un punto que quizá no pudiera controlar.

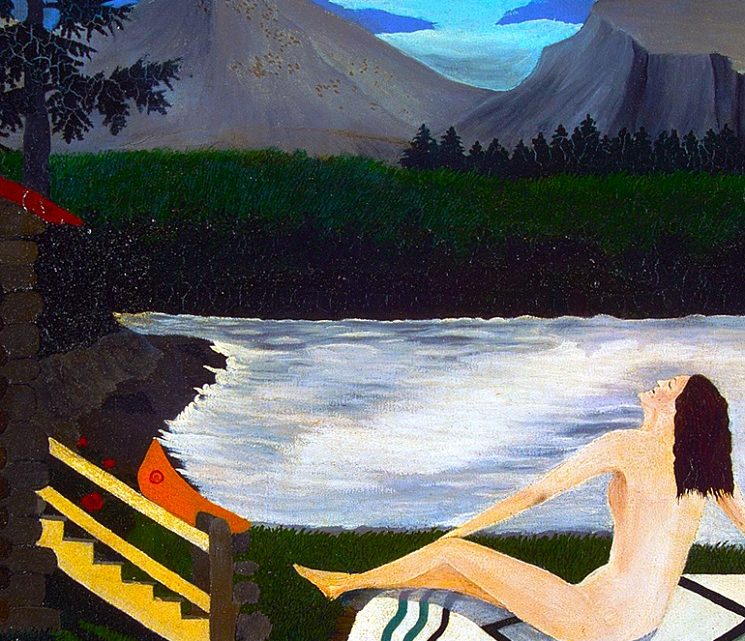

Me decidí y caminé hacia los árboles. Me pareció más pacífico y limpio que el lugar donde llegamos. Me imaginé cómo habría sido el día si hubiéramos acampado ahí, bajo la sombra de los árboles y con la brisa soplando; o mejor, nos imaginé a Josué y a mí haciendo el amor al aire libre, completamente desnudos, con la confianza que da saber que no hay nadie cerca, excepto por los idiotas que le vendieron la caña de pescar que ni siquiera estaba completa, pero ellos no existían en el mundo en el que nos abrazábamos.

“Buenas tardes, señito”, dijo una voz a mi espalda. Me sorprendió, hasta sentí que la sangre se me iba a algún lado. Le pude devolver un débil saludo. “¿Anda perdida, señito?”. “No, sólo doy un pequeño paseo, ya me voy en realidad” le contesté mientras caminaba sobre mis pasos. “La acompaño, no es seguro que vaya sola”. “No gracias, voy cerca, a la laguna”. “Está algo retirado, deje la acompaño”. “No hace falta, no está tan lejos”. Empezaba a sentirme nerviosa, a ponerme en guardia, cuando llegó una mujer. “Ándale, viejo, te estamos esperando, qué tanto haces”, dijo cuando estuvo cerca de nosotros. Me miró de arriba abajo y repitió su mensaje. Se lo llevó a empujones aprovechando que casi lo encontró con los pantalones abajo. Yo también me fui.

Cuando al fin llegué, Josué y Chus jugaban junto a la camioneta. “¿Cómo estuvo el paseo?” preguntó mientras levantaba a nuestro hijo del piso para abrazarlo. “Bien” le respondí. Decidí que era mejor no comentarle lo del sujeto. ¿Qué habría hecho, regañarme por haberme ido sola, mostrar una falsa preocupación? “Ya es tarde, ¿quieres que hagamos el campamento o prefieres que nos vayamos? ¿Qué dices, Chus, quieres dormir aquí?” “No, vamos a gasa” respondió el niño. Yo puse cara de cansancio y lo apoyé. “Ya vámonos”.

Ya estaba todo guardado, ni me fije si bien acomodado o no, sólo subí a Chus a su silla, me acomodé en el asiento del copiloto y esperé a que Josué subiera, pero había regresado por algo. “Casi lo olvido” dijo cuando regresó. Se sentó con el carrete de pesca entre las piernas y arrancó. Lo tomé para verlo de cerca. Un pedazo de fierro pintado de café con algunas manchas de óxido, una manivela para recoger el sedal y algo que supongo debía embonar con el resto de la caña. Ni pregunté si logró pescar algo.

“¡Ya nos vamos, Chus, ya nos vamos!”

El grito fue tan inesperado y fuerte que me asustó. No me extrañó que también se lo dijera a él. Casi me sentí mal por haber olvidado reclamar el alma de mi hijo, en riesgo de quedarse atrapada en un limbo de agua hasta el cristiano fin de los tiempos. “Uno nunca sabe”, dijo luego de repitir su conjuro. “Sí, uno nunca sabe”, le respondí antes de arrojar su carrete por la ventana.

Esteban Reynoso Carlos nació en Guadalajara, Jalisco el día 15 de mayo de 1989. Es egresado, mas no titulado, de la Universidad de Guadalajara en la Licenciatura de Letras Hispánicas.