por Daniel Martínez

“El fútbol es un lenguaje con sus prosistas y sus poetas”

-Pasolini, 1971

La primera vez que me llamaron “O Banano” fue a los 17 años. Llevaba ya cuatro temporadas en las inferiores del Fluminense, pero de vez en cuando me convocaban al primer equipo. Mi apodo era obvio en ese entonces: era alto y delgado, escuálido, más bien; las costillas se me marcaban en las líneas aledañas a los abdominales. ¡Cuánto ha pasado! Ahora a los diez minutos de correr aviento vísceras y ácidos desde la boca del estómago.

Pese a mi complexión esquelética, la gente me apreciaba en el equipo. En la cantera había sido inconcebible que denegara mis aptitudes físicas para ser poste, y decidiera jugar como enganche creativo, pero me hice fama por ser risueño y cumplidor. Era tanta la sorpresa de la gente ante mi toque que se preguntaban a sí mismos si mis piernas, ligeras y lampiñas como de gacela, eran verdaderamente mías. Yo mismo dudé, bajo la luna oceánica de Río, si mis pies, escarchados por la arena, me pertenecían o si acaso eran de otro Domingues: algún chico brasileño de 17 años de edad, de algún barrio menos estridente, donde el hacinamiento no mutilara vidas, donde la jodidencia no fuera condición inmutable del tiempo. Solo así creería que me podría mover con tanta agilidad como lo hacía en el campo: yo no debía jugar bien, no era posible.

Recuerdo poco de la primera temporada en la que formaba, oficialmente, parte de la plantilla del equipo grande: lo tengo en mi mente, más bien, como momentos acelerados y difusos, como si el reloj de juego me siguiera incluso más allá de la cancha, acercándose cada vez más al 90 y borrando todo a su paso. Solo un juego recuerdo, el entrenador histriónico me decía: “Banano, ciérrate, por favor. Presiona, cabrão…” Creo, de hecho, que fue el entrenador quien me empezó a decir Banano.

Era el 2000; jugábamos contra el São Caetano. La bola surcaba el mediocampo, Roger la controlaba e intentaba filtrar hacia donde el carrilero debía aparecer. Por alguna razón sentí en ese momento que los postes se caían: las tres barras blancas se arqueaban y enjaulaban al portero dentro de su propia red. Pedí el balón al filo de la media luna y disparé: un bulto vestido de azul marino recibió el impacto en el pecho; la franja roja en el cuello del uniforme se movió como teniendo pequeños espasmos, se veía muy bien ante el verde de la cancha.

Estábamos sudados y agotados. De todos yo era el más joven, también el más alto, y para ese momento tenía ya la bilis en la boca. Habíamos empatado 3-3 el primer partido y jugábamos de local. Me veía interceptando la pelota poquito detrás de la media cancha, justo entre las rayas blancas concéntricas que dividen la zona; esquivaría después a sus medios hasta llegar al área grande; habría corrido 45 metros y correría 45 más si así fuese necesario. Después tiraría, lo haría todo yo.

Pensando en mi fantasía egoísta, perdí el balón; los del São Caetano la mandaron inmediatamente a la esquina izquierda del terreno. Recuerdo ese pase cruzado: el césped mordido y terroso, las gradas semivacías; ante el sol, la pelota parecía un papalote perdiendo vuelo, cayendo ligero centímetros antes de la línea de banda blanca. Ese partido lo perdimos 1-0, ante nuestra propia gente. Eran octavos, los del São Caetano terminaron por perder la final, pero para nosotros ese año significó pasar de la Serie C a la Serie A.

¿Qué hacía antes de ello? Jugaba con los vecinos. Nos arremolinábamos en torno a la bola enarenada a cualquier hora, el sol aminoraba nuestro hastío. Jugábamos en la playa y en la noche nos mecíamos con la brisa del mar. No tenía sentido regresar a casa, allí no había nada más que ratas y mierda y más mierda.

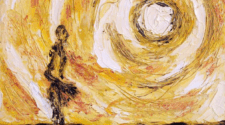

Cuando construyeron un parque entre las chozas nuestras dejamos de ir a la playa. La favela juntaba una cantidad infinita de niños de mi edad. Jugábamos cuando el sol ardía y el hedor estridente nos tapaba las fosas nasales. El pseudocableado de los postes de luz enredaba toda la urbe. Al contrario, la cancha era muy limpia: perfectamente simétrica, epítome de la justicia, lo mismo de un lado que de otro. Los rayos solares que derretían hasta el tiempo se perdían por acción del mismo y daban paso a las luminarias incandescentes y a mí esta transición siempre me parecía muy linda: mientras la cancha se llenaba de personas y uno que otro animal, las nubes huían del cielo y las montañas crecían hasta tapar el sol. Esperando el turno para que siguiera nuestra reta, mojados y sedientos, con los pies llenos de callos, el cielo se coloreaba naranja, y de un brillante amarrillo pasaba a un suave rosa y un indeciso verde (sigo sin entender cómo aparecía el verde); poco a poco agarraba el tono del espacio y se azulaba, más oscuro cuanto más alto llegara la mirada. Las favelas, multicolores de día, se unificaban en un caminito de luces nórdicas.

El torneo del 2001 fue especial porque era la antesala del mundial del 2002. Todos queríamos impresionar a la gente y a Scolari para que nos llevara a Asia. Hicimos un buen papel, después de años de no jugar en la división A. Terminamos en 3ero del torneo regular y llegamos hasta la semifinal, la perdimos 3-2 contra el Atlético Paranaense. Recrimino todavía al entrenador por su decisión de jugar defensivo: ¡Banano, no subas, quédate abajo! Coyón de mierda.

Cumplí 18 años ese verano y abandoné cualquier intención de ir a la escuela. Apenas podía escribir en portugués. Después de entrenar, me dedicaba a vender fruta podrida y mosqueada en el mercado. Cada vez estaba más flaco.

Ese verano también fue la Copa Libertadores…Un recuerdo: Papá empuña la cerveza oscura y se la lleva a la altura de la boca. Dispara: cálida malta de cebada moja el velo de su paladar y fluye hacia su estómago; los ácidos la desbaratan. El aliento le apesta. En la tele pasan Cruz Azul-Boca.

Por primera vez un equipo mexicano jugaba la final: Cruz Azul ganó en Buenos Aires con gol de Palencia. Recuerdo que mi papá gritó en ese momento: O Maradona pode chupar a minha rola. Una hora más tarde, los de México perdieron en penales ante una Bombonera repleta, llena de gritos y banderas. Tenían a Cardozo y Boca tenía a Riquelme.

Para el 2002, me convocaron como parte de la lista preliminar para el Mundial de Corea-Japón. Volvía a ser el más joven de todos, pero ya no el más alto. Después de varios amistosos, Scolari me probó en todos lados: me puso de lateral, de volante, de contención, de delantero. Yo no me quejaba que ignorara mi posición verdadera, era una fantasía ser convocado. Podía jugar 10 minutos y con eso bastaba para dar cuerda a mi mente como un reloj descompuesto y caótico.

Semanas antes del partido inaugural, yo seguía en la lista definitiva. Llamé un poco la atención de la prensa, pero se decía con seguridad que no jugaría ni un minuto. En los amistosos previos, Scolari decidió ponerme de enganche en un 4-4-2 en línea, simple y seguro.

Jugábamos contra Portugal, en el último partido de preparación. Era el minuto 75 e íbamos 1-1. Traté de girar contrarreloj para desmarcarme y abrir el campo; pero el tobillo se me atoró en el pasto y terminé por luxármelo. Me sacaron rápidamente y se mintió a la prensa de que estaba bien. Yo sabía que estaba fuera y que tal vez no volvería a estar tan cerca de un mundial en mi carrera.

Por esas fechas, se enviaba una muestra de orina por jugador para ser analizada y evitar dopaje. Pese a que estaba en el hospital, me la pidieron de todas formas, a fin de cuentas seguía siendo parte del plantel. Yo me llevaba bien con los demás, especialmente con Kaká que era más o menos de mi edad, pero nunca le había hablado a Ronaldo, salvo ese día que me fue a visitar.

Ronaldo medía 15 cm menos que yo pero pesaba casi 20 kilos más. Creo que ya le decían O Fenómeno y no algo estúpido como Bananinha. En mi mente quedó muy grabado lo que pasó ese día: las máquinas y tubos de la habitación ingresaban a mi cuerpo como hebras de hilo a una aguja; todo estaba de blanco, incluso él llego con un traje totalmente blanco y pálido. Yo sudaba profusamente del cuello y de la frente, me ardieron las vendas en mi tobillo y quería arrancármelas. Ronaldo se quedó mirándome fijamente, sonriente con sus dientes separados, durante unos buenos quince minutos, a mí me asustaba que no había ni una enfermera cerca. Entonces me dijo: você sabe por que eu uso este cabelo? Es cierto, Ronaldo llevaba un ridículo peinado en esas fechas, una especie de flequillo en el desierto de su cabeza rapada. Comprendí lo que quería decir, venía de una lesión en la rótula que lo había dejado fuera meses, el Mundial era su momento. La gente en Brasil dudaba de su estado físico y no podía quedarse fuera.

O Fenómeno sacó de la parte interna de la solapa de su traje un pequeño frasco transparente. Me lo puso en mi cama y se despidió. Al día siguiente, recogió el frasco lleno de mi orina.

Scolari me remplazó con otro mediocampista para completar la lista de los 23. Salvo mi lesión, rápidamente olvidada por la prensa, el equipo brasileño pasó sus días previos al Mundial sin ningún inconveniente.

La Verdeamarela jugaba en verso. Cada jugador era una sílaba que se unían con pases y dribles, como si sinalefas fueran. El fiasco coreano se llevó la copa, pero Ronaldo deslumbró en Suwon, Seogwipo, Ulsan, Saitama, Kōbe y Yokohama. En la final anotó un doblete y ese mismo año lo contrató el Real Madrid. A mi casa llegaron unas flores grandes y amarillas de agradecimiento.

Ese mismo año, nosotros volvimos a llegar a la semifinal del Campeonato Brasileño; esta vez perdimos contra el Corinthians. De ahí en adelante jugué para varios equipos de Brasil y para el Puebla de México. Me retiré en el 2020 con 37 años de edad. Nunca jugué un Mundial. Me llamo Fábio Rei Domingues, pero desde los 17 me dicen O Banano.

Daniel Martínez. Monterrey, Nuevo León (1999). Joven estudiante, aficionado a las letras. Fan de Bolaño y Joyce. Defensa de posición.