por Victoria Pablova

“Cría cuervos el Kremlin, lo veo desde muy lejos”

Pavel Volkov debía estar sangrando por algún pulmón, lo sentía mientras se arrastraba por el pasillo dorado, sobre la alfombra suave; atrás quedaban los restos astillados del juego de té de porcelana, la zavarka sin destilar del samovar y los cuerpos acribillados de sus hijas y su nieto Iván. Siguió arrastrándose pecho tierra con penosa dificultad, perdía sangre a chorros. ¿Habría chance? Miró la salida. Tenía que haberlo. ¡Por su madre que tenía que haberlo!

Dentro de su boca los dientes se pringaron con la tos rojo sangre y Pavel, el presidente todo poderoso, no pudo más que detenerse. Las campanas de San Basilio y de cada iglesia tocaban a arrebato por la ciudad. Volvió a toser y la sangre se perdió entre los colores de la alfombra, abandonó la nuca a la gravedad con un sonido seco y respiró ansiosamente el aire frío del invierno. ¿Alguien había dejado abierta la ventana?

Por las calles nevadas los moscovitas se resguardaban en casas y apartamentos cuando no participaban en la euforia colectiva atacando la sede del Partido, llenando la Plaza Roja, fusilando sumariamente a los sacerdotes y patriarcas frente a los altares si no los dejaban subir a los campanarios. El ejército hacía su parte tomando palacios, teatros y torres de teléfonos, los coches militares se paseaban por la Avenida Tverskaya y sus botas resonaban en las plazuelas mientras intentaban imponer un laxo toque de queda gritándole a la gente que se fuera a sus casas. Pero los rusos no oían, los embriagaba una sensación de libertad recién conquistada y una sed enorme de sangre que nadie encontraba cómo negarles; algunos otros más, resguardados en las orillas del Moskova tomaban videos y fotografías con sus celulares como mudos testigos de la verdad.

El iris negro de Pavel se dilató en su pupila turquesa, había un rumor en la capital: Mataron al presidente. ¡No, no, no. Todavía no! Los traidores avivaban su sangre, eso no podía ser bueno, agitó los brazos como las alas de un pájaro herido, no podía levantar la cabeza y la luz eléctrica se acomodó en sus ojos con tranquilidad. Aún se oían pasos abajo.

***

Dimitri Nekrazov entró custodiado por dos soldados a la que fuera la oficina de Vladimir Lenin, y con paso tranquilo siguió hasta la antigua sala de Comisarios del Pueblo donde lo esperaba la cúpula militar regia y Nadiya Repina. Sin casi hace ruido, el Primer Ministro se sentó en la cabecera, y en el silencio del Palacio del Senado el general Lavrov intervino:

– San Petersburgo, la frontera finlandesa y casi la mitad de Siberia,

por no hablar del curso del Volga, han caído ya. Tenemos que hablarle al país desde el Bolshoi.

– ¿Está muerto? Voy a tomar posesión hasta que el perro no respire.

—No es una venganza personal, señor presidente –terció Nadezhda desde sus labios rojos, enfatizando sus dos últimas palabras.

—Si no está muerto, Dimitri Vladimirovich, poco le falta –insistió el mismo general de hace rato, se volvió hacia uno de sus hombres–. Trae al violinista.

El pobre Smirnov se tropezó con la alfombra al entrar, aún le temblaban las manos al contar que había disparado primero a Iván por mal tino, luego a Margarete porque empezó a gritar por su hijo, a Nikolina cuando trató de defender a su padre y finalmente al presidente por la espalda. Mientras hablaba, Nekrasov reparó por primera vez en que el asesino larguirucho tartamudeaba, parecía lelo y le dieron ganas de preguntarles a sus compañeros de dónde lo habían sacado pero no dijo nada más y en cambio se dirigió a la joven a su derecha:

– ¿No es un asunto personal, Nadezhda Nikoláyevna?

– Tomo sólo lo político.

– Mató a su madre…

— Y a los chechenos, señor presidente.

Nadiya se levantó y salió del cuarto sostenida por sus piernas kilométricas. Su madre había sido periodista, había escrito por y para los chechenos pero a Volkov no le cayó en gracia su ocurrencia y, después de años de tratarla como apestada, la mandó matar en el elevador de su edificio; doce balazos. En algún punto del palacio los amados perros del presidente aullaban a su amo, Nadiya se frotó las manos para quitarse el frío, intentó cubrirse más con el abrigo negro.

***

Tú puedes decir lo que quieras, Pavel Anatolevich, puedes hacer que crean tus mentiras. ¿Por qué no? Anda, cuéntales lo que quieras, muéstrales lo mucho que trabajas tu cuerpo, lo mucho que te sometes al botox, puede que hasta a mí me convenzas.

Hace relativamente poco, aunque en estos tiempos todo parece estar más lejano, que los escolares rusos dejaron de cantarle alabanzas a Lenin y empezaron a mirarte y admirarte. Vamos, párate frente a ellos, diles que Leningrado es otra vez San Petersburgo, que ahí naciste, que eras hijo de obreros y que eras tan pobre que las ratas eran tu juguete favorito. Dígalo, su alteza imperial. ¡Excelencia! Diga que fue pobre, porque la pobreza sólo da asco cuando, a pesar de los años, el pobre diablo sigue siendo pobre y sin mérito, ¿pero usted?, un multimillonario, el hombre hecho a sí mismo; ser pobre es su mayor virtud. Dígalo, ande, que todos estamos ansiosos de escuchar…

Tú no naciste ni en San Petersburgo ni en Moscú, viniste al mundo sabe Dios de qué aldea perdida del curso del Volga, entre los trozos de zanahoria y las cáscaras de papa en la cocina de tus abuelos. Fuiste hijo de una cocinera de dieciséis años y un soldado herido, en todos los sentidos, durante la Gran Guerra Patria. El soldado había partido a Moscú unos meses antes para evitar sus responsabilidades con la cocinera que, sin embargo, fue a buscarlo a la capital y te dejó en su puerta como en los cuentos, aunque la infancia con tu padre no fue nunca como un cuento. Anatoli, como muchos rusos, ahogaba en alcohol los días de gloria mientras su hijito hacía lo que quería, no se metía contigo salvo cuando ya estaba más que borracho y entonces sí te echaba a la calle para que te buscaras la vida y culpándote de todo; dos días más tarde iba a buscarte por la ciudad, te llevaba al apartamento sombrío, te daba de comer y te sentaba junto a él en el banquillo del único lujo de la casa: un piano de estudio. Tu padre fue pianista antes que soldado. Ahí, sentados los dos, te dio toda tu herencia.

Cuando tenías ocho años y ya sabías tocar a Mozart, el borracho por fin se largó de este mundo y tú fuiste a parar a un orfanato del Estado en Leningrado, eras un chiquillo que iba de paso en la ciudad de Gógol.

***

¿El apartamento oscuro de su padre no era un buen lugar para morir? ¿Y ahora? ¿Los salones dorados del Kremlin eran un mejor sitio para que se desangrara aferrado a Nikolina? Su hija, su hijita menor. Pavel se mantenía abrazado a las piernas de la muchacha, sin moverse ni un centímetro; de pronto, con el rabillo del ojo, notó que las manos de Nikolina se crispaban débilmente en desesperadas contracciones, estaba echada con la mirada al cielo, tenía la boca llena de una sangre espesa, negra, que la ahogaba. Su padre, con la cara al suelo, supo que si hacía el esfuerzo por poner a su hija boca abajo sería él quien moriría desangrado. ¡Pero ella tenía menos de veinte y él más de cincuenta! ¿No valía la pena? ¡Qué estupidez! ¡No lo valía! Nikolina estuvo dispuesta a morir con el tercer disparo de Smirnov, el que iba al corazón de Pavel, ella lo sabía: iba a morir ¿Por qué salvarla ahora, por qué cambiar su deseo? Su padre quiso empezar a llorar pero no tenía lágrimas, o tal vez no tenía fuerzas. Ella era su hijita, la que vivía con él, la que se quedó luego del divorcio con su mujer. Nikolina había sido su último vínculo con la familia, con los rusos, ¡con la raza humana! Su luz, su orgullo, su compañera, su amor; su única amiga además de sus perros adorados. ¡Pero que no le pidiera morir por ella! ¡Ay, Nikolina! Se están deteniendo tus ojitos de canela y miel sobre el techo blanco y papá no te va a ayudar ni a morir.

Pavel tenía miedo y el miedo no conocía piedad, las manos de su hija dejaron de contraerse para siempre quedando en una posición imposible de ver, su padre revolvía la cabeza entre la tela de su falda recordando la creencia de la gente de que mientras más grande sea el sacrificio más bondadoso será Dios con uno; entonces se convenció de que iba a vivir. ¡Si tan sólo alguien cerrara la maldita ventana! Por ella se colaban los ruidos de la ciudad revuelta y a él no le convenía ponerse nervioso.

Frente a la puerta, por el pasillo, registró el paso de los tacones de Repina y, reconociéndola como traidora, le dieron ganas de insultarla a gritos, de matarla, de obligarla a darle su oxígeno, y su sangre, y su alma a Nikolina, sin embargo, seguía siendo consciente de que era mejor que lo pensaran ya muerto y no le concedió a su hija ni la posibilidad de la venganza, por absurda que ésta fuese en sus condiciones.

***

Kirill Ullianov, ministro de Economía, y el general Lavrov salieron de la vieja sala de reuniones dejando a Nekrazov discutiendo la salida al teatro Bolshoi. Ambos hombres se dirigieron juntos al tocador más alejado de la habitación y, al tiempo que el militar se ponía a orinar, mientras el ministro se miraba al espejo sin vanidad sino como tratando de reconocer su propio rostro, preguntó la hora.

— Tarde —confirmó el general cerrándose la bragueta. Su compañero continuó:

— No sé cómo esto no le aterra. Hay mujeres y niños muertos, igual que con el zar.

— Eran extensiones del tirano…

—¿Tirano? Lo eligieron los rusos cuatro veces.

Lavrov rompió en una risa sonora antes de decir:

— No empiece, Kirill Visarionovich, no empiece con cosas como ésas, que para usted son peligrosas. Ahora va a decirme que no sabía de los fraudes, las intimidaciones, los envenenamientos y los chechenos maltratados. No sea hipócrita.

— Todo eso fue necesario, general. Los chechenos ya no dan problemas, con lo que nos deben los sirios tenemos salida al Mediterráneo de aquí a mil años, somos una potencia nuclear, en unos años podremos hacerles frente a los chinos. Rusia necesitaba un Pavel Volkov.

— Cuide sus palabras, Ullianov, cuidadito. Yo lo entiendo y puede que incluso esté de acuerdo con usted pero sepa que ante la gente, nuestra inocencia sólo puede defenderse con la mayor ignorancia, nuestros propios crímenes deben ser crímenes de Volkov y si nos preguntan tenemos que contestar sencillamente que no sabíamos nada, ¿lo entiende?

— Eso no sería la verdad.

— Aquí la verdad sólo le interesa a Nadezhada Nikoláyevna y fuera de ella a nadie. La felicidad, Ullianov, es tan fácil de conseguir que se sorprendería. Los rusos quieren a alguien para culpar y odiar, nosotros queremos sus votos pero la señorita Repina quiere algo de verdad y con la verdad no se puede vivir.

— General, ¿es necesario?

—Lo sabrá al volver del Bolshoi.

Al recorrer el pasillo se detuvieron un momento frente a la puerta del salón de té.

***

Llegaste a San Petersburgo a los ocho años. No fuiste nadie, pobrecito; ay, mi niño. Del orfelinato nunca saliste a pesar de haber decidido que si nadie te quería como hijo serías hijo de la ciudad. De la Nevski al Alexandrovsky, a la fortaleza amarilla de columnas blancas que era el Smolny y a la serpiente lúgubre del Neva. Creciste con Vietnam, las estrellas, las revistas, las películas, Jrushchov y Kennedy te pasaban con los días de infancia, te costaba trabajo dormirte por las noches sin Chopin o Beethoven, no sabías obedecer los límites y los del orfanato te consideraban un caso perdido. Ibas a la escuela al mismo tiempo que seguías tocando con la intención única de vivir de tu herencia. ¡Qué hermoso, Pavel! ¡Qué buen pianista fuiste! En la calle eras feliz, tocando y fumando en los rincones oscuros, San Petersburgo se te subía a la cabeza. Amar, amar bajo las estrellas, entre la nieve, contra la vida. Amar para ti era San Petersburgo, nada más.

El 68, con su gran ola liberadora de México hasta Praga, te encontró con diecisiete años contando ansioso los meses para salir del orfanato y echarte a la calle para vivir como músico, ya habías empezado y tocabas por las tardes en un aburrido café cerca del viejo palacio Alexander. Eran las seis de la tarde cuando salía del trabajo con un cigarrillo en los labios y decidiste entrar al cine para tener algo que hacer. Hasta ese día no opinabas nada sobre “el gran kitsch comunista” y a penas te fijabas en el mundo a tu alrededor; simplemente sobrevivías en lo que te tocaba, riéndote en la cara de todos. El pianista había sido un crítico del régimen y eras consiente de que, tarde o temprano, te perjudicarían sus confesiones de borracho, por eso te mantenías en la más estricta indiferencia. Esa noche cinematográfica se te torció el destino: se murió el músico y llegó el hijo de puta. The shield and the sword, con Stanislav Lyubshin en el papel del agente Belov del KGB; te dejó con los ojos abiertos y brillantes al ver cómo el destino de una gran masa era decidido, más que salvado, por un único hombre. Te dijiste a ti mismo días después: “Quiero ser espía”, y ya no eran los juegos de un pequeño. Se te perdieron los pentagramas, se te pusieron tiesos los dedos y te las arreglaste, con tu promedio, para matricularte en la Facultad de Derecho, donde todos empezaban.

***

Repasaba la escena vez tras vez, como si quisiera verla en cámara lenta, alargarla en una repetición infinita: estaban sentados, su nieto a su espalda, Nikolina a su derecha, la mesita en medio de ellos dos, y la mayor a espaldas de la menor. A Smirnov, Pavel no lo conocía de nada pero le dijeron que era un violinista exquisito, que debía oírlo tocar; y él, en un absurdo sentimentalismo nostálgico, aceptó. No se equivocaron, ni Nekrazov, ni su amante —la de Pavel— ni Lavrov. Cuando Smirnov se puso a tocar lo hacía con tanta pasión, con tanta locura, embriaguez musical, que el presidente no se dio cuenta de que la pieza era Requiem, del checo Dvořák. En uno de los silencios marcados, el violinista sacó de detrás de su instrumento una vieja pistola alemana completamente cargada y disparó contra el pequeño Iván debido a su mala puntería; nadie vino y Pavel ahora suponía que toda la guardia habría sido sobornada o amenazada…

Echado sobre la alfombra ensangrentada, con el frío colándose por la ventana abierta, el presidente asumió con desesperación que vivir o morir no dependía de él; él estaba en el suelo desangrándose y si nadie entraba a ayudarlo, irremediablemente iba a morirse; esta revelación, aunque obvia, lo llenó de impotencia: Tras años de que las hemorragias de otros dependieran de él, hoy no podía hacer nada contra su propia muerte y le tocaba doblegarse ante sus sometidos. Respiró, tomó todo el aire que pudo y gritó en tono plañidero, como para que se compadecieran de él sus asesinos:

— ¡Nadiya, Nadiya! ¡Tienes que ayudarme Nadezhda!

Pero sus gritos cayeron en un pasillo vacío porque Smirnov estaba lejos, temblando sobre una silla en algún sitio; y Nadiya Repina, junto con toda la gente que había permanecido en el Palacio del Senado, miraban el mensaje a la nación que salía desde el Bolshoi. Pero Volkov no podía saber esto y volvió a gritar lleno de un miedo rabioso:

— ¡Perra, maldita perra! ¡Muérete junto con tu madre, perrita!

Nadiya no tenía la belleza rusa clásica, al contrario: era una joven estudiante de matemáticas con grandes gafas, unos luminosos ojos negros aún más grandes tras las gafas, el pelo como el ala de un cuervo, lacio y largo como las noches en el Moscú invernal, pero su sonrisa encantadora había convencido al presidente en el otoño de su vida.

***

Nekrazov, Ullianov, Lavrov, un coronel, el jefe de la Marina y el Ministro de Educación parecían, vestidos con sus trajes negros, una bandada de cuervos arremolinada entre las cortinas aterciopeladas del Teatro discutiendo si debían empezar anunciando la muerte de Pavel Volkov o simplemente el cambio de gobierno. Afuera, bajo el escenario improvisado como sala de conferencias, los esperaba el mar de periodistas y fotógrafos nacionales y extranjeros que encenderían sus grabadoras y dispararían sus lentes a cada sílaba que ellos pronunciaran.

En las casas, las televisiones que sólo estaban transmitiendo las noticias nacionales en RT y dibujos animados extranjeros, se interrumpían en todos los canales para acudir al Bolshoi. Millones de rusos, incluidos Nadezhda y hasta Smirnov, se arrimaron para oír.

Lavrov, contra todo pronóstico, abrió el comunicado al país anunciando a Nekrazov como presidente interino hasta que Unidad Eslava, el partido que llevó al poder a Pavel, y los demás partidos de la Duma Estatal y la Asamblea Federal convocaran a otras elecciones. A su lado el bueno de Dimitri tragó saliva, no consideraba el mejor tino el haber asegurado que Unidad Eslava seguiría adelante, lo supo cuando un murmullo consternado dominó la sala y el nombre de Volkov voló de boca en boca.

Al pensar en el presidente, su sucesor no pudo evitar la incomodidad de los recuerdos. Se habían conocido en la Universidad Estatal de Leningrado y él fue un hermano para Pavel que no tenía a nadie en el mundo. Volkov se confesaba ateo, como todo soviético con dos dedos de frente, fue poco después del gobierno del Yelstiln que agarró para siempre la fe ortodoxa aunque su primera ruptura con Nekrazov tuvo lugar en los días universitarios al verlo besar a un muchacho que solía estudiar con ellos por las tardes. Se volvieron a ver hasta muchos años después y Pavel actuó como si no supiera de la naturaleza de Dimitri, y ciertamente estaba dispuesto a perdonárselo pero sólo a él y mientras se ocupara de ocultarlo. Lo demás, los hombres y las mujeres que vivían en la sombra de la vergüenza impuesta, Volkov se había encargado de arrancarles cualquier valor humano, cualquier derecho a convivir entre sus iguales y sí que aceptaba verlos sangrando de las narices por los golpes de la policía. Ese había sido el motivo personal y político de Nekrazov, no había otro porque por lo demás Pavel no le había hecho más que favores.

***

Estudiaste Derecho pero nunca pensaste en ser abogado, estudiaste Derecho porque ahí, en las facultades, era el primer peldaño de la KGB. Seguías tocando, sí, pero ya no te importaba tocar bien sino tocar para comer, dejaste el vodevil de la bohemia, abandonaste los cigarrillos. El alcohol y las putas. Tu mente estuvo desde entonces sólo en un objetivo y lograste graduarte con honores en el 75, y es que en todos esos años de tu carrera no habías sacado la nariz de los libros, sobre todo luego de dejar de hablar con Nekrazov. Estudiando se te iba el hambre, tu padre, Dimitri, el futuro, las notas musicales. Tu oído dejó de reconocer acordes para recoger hasta las conversaciones más triviales como los micrófonos que estaban instalados por todos lados.

Pudieron haberte llamado pianista, te hubieran conocido así: Pavel Volkov, el pianista. Pero preferiste antes la acusación segura al posible reconocimiento; más tarde tu enemigos, a los que callaste por un momento o para siempre, te señalaron con el dedo, la madre de Nadiya te señaló con el dedo y vociferó como muchos antes que ella: “¡Pavel Volkov fue y es un chekista!”. Sí, así: Un chekista, el espíritu de Lenin aún recorría ciertas capas del país y a los de la KGB o de la igual de infame pero menos conocida NKVD se les llamaba chekistas.

Sí, fuiste un chekista, estuviste en Dresde con la STASI por casi un lustro y desde ahí viste lo que todo el mundo en el 89: el derrumbe de más de cincuenta años de vida y unos cuarenta y pico de Guerra Fría; sin embargo, no sentiste nada porque el corazón lo habías olvidado en algún sitio de Rusia y no te interesaba buscarlo. Habías llegado a la Alemania del Este como un traductor de ruso y te fuiste perseguido como espía. Mientras te apurabas a meter todo en la maleta, en apurar a tu mujer y romper pruebas incriminatorias en papel; recordaste cómo, dos días después de graduarte de abogado, un viejo desconocido te reclutó para las filas del KGB, y cómo te decepcionaste al verte recluido en una oficina oscura archivando carpetas mohosas. ¿Recuerdas lo qué hiciste para salir de ahí? Te le cruzaste a Andropov una tarde para suplicarle por una oportunidad que llegó un año más tarde bajo la fachada de la Escuela 401. Ahí se empezó a hablar de ti, ahí renegaste de tu padre sin comprometerte tampoco con la patria; eras un espía, los otros dependían de ti y no al revés.

***

¿No al revés? Ahora era al revés. Pavel Volkov se sentía infinitamente pequeño: hace unas horas era un presidente, hace minutos chekista, hace segundos el hijo solitario de un músico y ahora, en las horas que corrían febriles, no era nada más que un hombre destinado a morirse. Podía asegurar que ya había perdido mucha sangre, le costaba mantenerse despierto y cada vez podía respirar menos. No podía imaginarse cuál sería el destino de su cuerpo ni de los de sus seres más próximos, estaba seguro de que nadie los odiaba tanto como para hacerles lo que a Mussolini, por ejemplo, y lo más probable es que los pusieran a disposición de su ex mujer a condición de que los enterrara sin armar escándalo. ¿Lo haría? Su mujer, pobre Nastiya, sus dos hijas…

No conoció a Anastasiya en la facultad como muchos suponían si no que fue, sinceramente, lo primero que él tuvo a la mano a la hora de decidir casarse: una chiquilla toda flaca y fea, maestra de lingüística y a la que en toda su vida matrimonial hizo sufrir mucho queriendo y, a veces, sin querer. Nunca supo Pavel cómo tratar a las mujeres, ni si quiera a esa gran masa que poblaba Rusia de punta a punta, lo que hizo fue llamado la Ley de la Bofetada y con ella se abrió la veda para que los maridos pudieran desquitar sus días malos en casa sin más amonestación que unos cuantos rublos…

Volkov sacudió la cabeza con desgano, no tenía la fuerza para alejar tantos pensamientos. ¿Tantos pensamientos? No, sólo tenía uno: la muchacha de los ojos negros. Él había dejado de fumar y de beber siendo muy joven, Nadezhda había sido su único vicio y su último amor; pero el rostro de la jovencita se diluyó en el solvente tranquilizador de la muerte. Quería oír un piano, tocarlo por vez última acompañado del violín de su asesino. Las estrellas, el cine, el rock and roll de los sesenta, las amapolas de Praga, la nieve de Leningrado, los cuentos de Gogól, el cabello castaño de Nikolina, las zanahorias y las papas en casa de sus abuelos; todo parecía retroceder hacía el principio eterno, hacia un espacio infinito y tiernamente infantil que encontraba su único límite en las pupilas turquesas del presidente que al fin quedaron fijas en algún punto de un mundo que ya no veían y encima de tantos cadáveres, la ventana cerrada, cerrada todo el tiempo, desde el principio.

***

A Nadiya Nikoláyevna la había presentado Nekrazov en una fiesta del Kremlin, una cena por la cuarta reelección de Volkov; la presentaron con otro apellido para que no supieran que era hija de la periodista que les exigía la verdad tanto a Rusia como a Chechenia. La jovencita se le metió en la cabeza inmediatamente y esa misma noche Pavel se la llevó a su residencia de Novo-Ogariovo, le hizo el amor y durmió con ella hasta el día siguiente. No sospechó que era otra más de los conspiradores hasta que ya no hubo remedio, el papel de Nadezhda fue abrirle las puertas a Smirnov, nada más.

Al morir, Volkov pensaba que nadie lo odiaba tanto como para dejarlo como a Mussolini pero su amante era precisamente la persona que le guardaba ese rencor corrosivo, la misma Nadiya entró en la sala de té para asegurarse de que ya no respiraba, como el presidente yacía boca abajo la muchacha aprovechó su posición como excusa para patearlo una, dos, cinco veces hasta que, cansada de niñerías, sacó un espejito que traía y lo puso contra la nariz que tantas veces le había oliscado el cabello. El perro no respiraba.

Smirnov era violinista y maestro de música pero nunca en su vida había tocado para verdadero público hasta ese día y se sentía algo melancólico sabiendo que no vería a su anciana madre para poder contárselo; lo supo cuando el general Lavrov, que había vuelto del Bolshoi con la comitiva del nuevo presidente, se le acercó con un vaso de vodka barato y dijo:

— Ya hay que limpiar un poco aquí, mi estimado, ¿no cree? —Smirnov no contestó, Lavrov continuó— Toca usted muy bien, es una lástima. ¿Dónde está la señorita Repina?

— Fue a ver si ya estaba muerto, general. Lo está.

— Ya suponía, pero entonces usted sí sabe dónde está la muchacha.

— Ahora ya no.

— Pierda cuidado; vaya y búsquela para poder acabar de una vez con esto y luego tal vez pueda tocarnos algo. Vaya, vaya.

—Claro que sí.

El violinista, que no pasaba de los cuarenta años, se guardó la pistola en el bolsillo, se bebió el vodka del vaso y salió de su madriguera arrastrando los pies.

***

La política es la compañera del hombre tanto o más que la muerte porque mientras a esta última sólo se le ve una vez, la política no perdona y aparece infinitamente en la vida hasta del más desentendido. Tu vida política, Pavel, es tan sencilla como corrupta:

Al volver de Dresde cargando mujer e hija, que por cierto aún no alcanzaba el año, te encontraste de nuevo solitario en la Madre Rusia pero todavía como miembro del KGB, donde volvieron a relegarte a la oficina húmeda y a los expedientes mohosos de la que saliste hasta el 96 con ayuda del rector de tu propia universidad que te tomó como protegido cuando él estaba apenas iniciándose en su carrera. ¿Y de ahí? Pues sólo pudiste escalar, nunca pensaste en algo tan alto como la presidencia, claro, empero comprendiste al punto que habías empezado a subir los peldaños de una escalera peligrosa donde la única opción era siempre llegar más alto para hacerse intocable y uno solamente podía bajar cayendo al precipicio. Saltabas habilidosamente de gobierno en gobierno. Tu querido rector no recorrió mucho en el camino a pesar de que te aseguró un puesto en la cuestionada administración de Yelstlin, el Zar Boris, el que te encumbró en la Federal de Seguridad y, más tarde, ante los ojos de toda Rusia, te hizo su favorito, su sucesor natural tanto que al declinar lo hizo en tu favor; ésa fue tu primera vez como amo del Kremlin y de la misma forma que tu jefe te eligió a ti, tú elegiste a Nekrazov para que te cuidara la oficina presidencial unos añitos dando tiempo para deshacerte por completo del yugo comunista que amenazaba con tirarte de lo alto de la escalera; de ese modo nació Unidad Eslava, y tú, purificado bajo su nueva cara, subiste de vuelta a tu trono para no volver a bajar nunca. ¿Cuándo pasó esto? Tantos años antes de que naciera Nadiya, ella era tu única medida de tiempo. Tu amor y tu verdugo. Te rendiste ante ella buscando entre sus caderas de adolescente una redención de tu vida insatisfecha; mientras tu querida Nadiya soñaba con el día en que tu puño se relajara, quería gritar y que los demás gritaran con ella. Era joven y en su cabello lacio, que era algo de lo más bonito que tenía, acabaste enredado por el cuello, como un cordón umbilical, como una soga de ahorcado.

***

Smirnov recorrió sin ocultarse las habitaciones doradas encontrando a Nadhezda, traicionada por los otros conspiradores, comiendo lo que no alcanzó a servirse en la mesa del presidente. El violinista tomó asiento frente a ella asegurando que los demás la habían estado buscando a lo que la muchacha respondió:

— Vine a comer, me moría de hambre.

— Nadezda Nikoláyevna, míreme ¿No siente que la engañaron?

— No lo siento, Steffan Vasilievich. Lo sé; y a usted también, pero nuestro error fue creer que la mala hierba, la manzana podrida, era Volkov. No, no lo acabaremos, nadie lo acabará mientras no estén dispuestos a destruirse, a rompernos por la mitad, desaparecer, renacer. ¿Entiende? Hay otros Volkov y el muerto no tiene ningún valor. Ahora sé qué hubiera hecho mejor negocio vendiendo mi virgo aún por trescientos o quinientos mil rublos.

Smirnov no pudo evitar ruborizarse, había un silencio horrible, volvió a hablar:

— Nekrasov no tiene madera de presidente.

— Nadie la tiene, Smirnov, y no sólo en Rusia; todo el mundo es igual.

— Ojalá pudiéramos ser amigos, Nadezhda Nikoláyevna, pero el dinero se lo mandarán a mi esposa y a mi madre que está enferma.

Con sus palabras, la joven estudiante de gafas grandes y labios rojos lo miró fijamente por un momento hasta que, juntando valor, se levantó asegurando:

— Está frío el té.

Smirnov tocó la taza para confirmarlo y después la siguió fuera del salón hasta el elevador, fingiendo que podían irse a casa; Nadiya se había puesto los audífonos al momento de cerrar las puertas y estaba de espaldas a él. Fueron dos disparos, tiros limpios, Nekrazov y su comitiva descubrieron los cuerpos cuando el ascensor se abrió ante ellos dejando caer la delicada mano muerta de Nadezhda, que tenía los ojos abiertos; los señores detuvieron el aparato buscando evitar una escena más espantosa. Al fondo del cubo metálico manchado con la sangre de Smirnov, quien les ahorró el trabajo de asesinarlo, quedaron los auriculares blancos de la joven, aún sonaba en ellos una canción extranjera.

Quiero vivir en la ciudad liberada,

donde el amor explote en todas las plazas.

Quiero vivir en la ciudad liberada.

Mi ciudad (liberada).

Quiero vivir en la ciudad liberada,

donde a los pibes no les metan más balas.

Una ciudad de sexo desenfrenada.

Mi ciudad liberada.

Lejos del susurro de los auriculares y la sangre del ascensor, pasando de largo el salón de té, el violín de Smirnov quedaba viudo en un rincón.

Victoria Pablova (Mérida, Yucatán, México, 7 de Noviembre de 1997)… Es toda mi trayectoria artística o de vida.

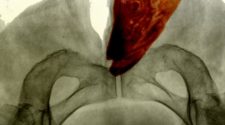

Ilustración de Alexander Gerasimov.