por Iván R. Meza

Me sentí viuda dos años antes de que muriera mi marido. Comenzó cuando a él le salió un granito en el talón, apenas un punto negro no más grande que la cabeza de un alfiler, que de no haber sido porque le dolía como si trajera una espina en el zapato, ni siquiera se hubiera dado cuenta que lo tenía. Pero el puntito ese le fue creciendo hasta cubrir todo el talón con un agujero apenas cubierto por una capa de piel delgada. Era como una ampolla que mataba la carne poco a poco, pero que no paraba y no paró hasta que le llegó al hueso; ahí se detuvo, y justo ahí fue que quiso ir al doctor. No hace falta decir que era muy tarde, que el olor, síntoma evidente de la infección, era insoportable, y que incluso el doctor, que quién sabe qué cosas no había visto antes, no pudo contener una cara de asco cuando le quitó el calcetín húmedo y un tufo de carne podrida le llenó la nariz. No dijo mucho después de eso; garabateó una nota rápida en una receta que nos entregó para que fuéramos a urgencias de inmediato, que eso no podía esperar ni un día y que él creía que lo iban a internar. Tuvo razón en lo del internamiento pues, después de esperar por ocho horas sentado con el pie sobre un banquito que llevé de casa en la sala de espera, lo atendieron y lo dejaron ahí durante dos días más hasta que el especialista tuvo tiempo de verlo y decir, con tan solo verle el talón, que había que cortar. Eso pasó un jueves, y para el martes siguiente ya estaba en el patio de la casa asoleándose en la silla de la que ya nunca se levantó.

A partir de ahí fue todo achaques. Cosa pequeña o cosa grande, nunca le faltaba de qué quejarse y de paso se desquitaba con lo que tuviera en frente. Las manos se le ponían heladas, por lo que hasta en los días más calurosos se negaba a quitarse los guantes que se le deshilaban de tanto usarlos; como nunca se los quitaba ni para ir al baño, terminó por padecer de fuertes dolores estomacales a causa de tanto bicho que se comía. No aguantó más que dos años que a mí se me figuraron décadas enteras con sus cientos de días. No quería, aunque pudiera, hacer nada que requiriera el esfuerzo de estirar la mano. Se cansó de hablar, o ya no quiso hacerlo más. Todo lo pedía por señas y torcía la boca cuando quería que le arrimara algo: la cuchara, una servilleta, una coca light, su medicina, la bocina en la que escuchaba canciones rancheras y que ya no soltaba a donde se moviera, pues se convirtió en su única distracción. Terminé por resignarme haciendo todo lo que me decía con gestos. Al principio intenté rebelarme, pero luego me di cuenta de que era inútil, que si yo quería durar más tenía que tomarlo por el lado más suave y, sin doblegarme por completo, cumplir hasta el más mínimo de sus caprichos.

Cuando me ayudaban mis hijos, que era en contadas ocasiones, hacía todo lo que una nueva viuda —sin serlo todavía— hace después de dejar pasar con prudencia algunos meses. Si algún pariente de mi marido me preguntaba por él, yo respondía sin ocultar nada y recibía apoyo moral y promesas de visita que agradecía de corazón, pero que después de cierto tiempo comprendí que no tenían la intención de cumplir. De vez en cuando me escapaba a ver bailar a los viejitos al Carmen; me gustaba ver cómo inclusos ancianos de noventa y tantos años, con sus sombreros, sus camisas blancas y pantalones bien planchados, lograban mantener el paso a parejas mucho más jóvenes que ellos por las horas que duraban las canciones. Yo nunca iba a terminar ahí, bailando con un vestido negro floreado y con un maquillaje sobrecargado. No porque no quisiera hacerlo o por la enfermedad de mi marido, sino porque el baile es algo que disfruto ver hacer a los demás, pero que a mí nunca se me dio, ni me interesó aprender nunca. Fue así como conocí a mi esposo. Los dos nos encontramos sentados en una fiesta esperando que nuestros amigos terminaran de bailar; él para seguir tomando, y yo para regresar a mi casa. Hasta la fecha sigo sin poder desvelarme por el solo gusto de hacerlo.

Se fue en silencio dos días antes de año nuevo. Por alguna razón yo creía que eso no podía pasar, que sí, iba a morir pronto, pero no antes de año nuevo. Mis hijos tenían todo preparado para la cena, pero la comida se la tuvimos que regalar a la vecina pues no íbamos a enterrarlo un día y ponernos a festejar a la siguiente noche. Puedo decir que las personas que nos acompañaron cumplieron de maravilla con su papel de dolientes. Me hacían recordar cosas que yo ya había olvidado que a mi marido le gustaba hacer; me hablaron de atributos que yo no le conocí, y todos sus defectos, que no eran pocos, desaparecieron esa noche en que lo velamos.

Inmediatamente después de que alguien muere, incluso un par de meses después, no hay que parecer demasiado aliviada, incluso cuando haya muerto alguien que haya querido morir, que sufría mucho o que se hubiese rendido. Sin embargo, no hay que mostrarse tampoco muy tristes y dadas al llanto fácil, pues suele interpretarse como una exageración y por lo tanto, una falsedad. La gente se cansa de consolar, sea o no sea verdadero el duelo, y empiezan a evitarte porque no logras, o al menos no intentas, sobreponerte a la pérdida del marido que, a fin de cuentas, es como un golpe en el codo: duele mucho al principio, pero se pasa rápido. Que Dios me perdone, pero la primera noche que pasé en la cama, sola, sin su compañía, con las cobijas cubriéndome el cuerpo, y mis brazos extendidos por todo el colchón, la recuerdo como una de las mejores noches que he tenido. Dormí bien y profundo hasta el mediodía. Nunca lo voy a poder decir en voz alta, pero así fue y así sigue siendo.

Apenas soporté tres meses vestida de negro. Primero porque nunca me ha gustado ese color y segundo porque tampoco me iba a poner a comprar ropa nada más para demostrar que me dolía algo que ya no era así. Comencé a salir sola al centro y a perderme intencionalmente en calles que él nunca se había interesado por descubrir, pues decía que eran peligrosas y estaban llenas de raterillos. Me parecía todo un lugar nuevo: las casas sucias y abandonadas, tiradas, seguramente intestadas y dejadas a su suerte por personas a las que ya no les interesaba levantarlas. Me compraba una nieve de diferente sabor cada vez que iba; me atreví a probar los elotes con mayonesa e incluso me di el lujo de comportarme como una señora de la tercera edad que alimentaba palomas, cosa que no era bien vista pues todos se alejaron de mí cuando una bandada de palomas bajó cuando eché el primer pedazo de pan al suelo sucio de la Plaza de Armas. A mí, en cambio, me divertía escuchar la melodía que salía de sus pechos inflados y toscos.

Un domingo en el que estaba sola me dieron ganas de salir. Puede no significar nada para nadie, pero yo nunca salgo los domingos si no es cosa obligatoria. Me quedo en la casa, compro el desayuno, generalmente barbacoa, me siento con unas tortillas frente a la televisión mientras hago tacos a los que les pongo salsa y limón, pues no me gusta la cebolla ni el cilantro, y me levanto hasta que es la una. Lo mismo pasa con la comida, salgo a comprarla, recibo alguno que otro consejo o mirada triste, regreso a la casa, como, tejo algo que luego no me gusta y lo deshecho, leo el periódico, riego mis hierbas, alimento al gato, enciendo la televisión otra vez, me duermo frente a ella, me levanto, me cambio la ropa por una bata y me acuesto temprano. Ese día no fue así. No había barbacoa y en un impulso que no sé de dónde me vino, me levanté decidida a ir al centro con maquillaje dentro de mi bolsa y con una idea clara metida en la cabeza. Nada más me bajé del taxi, me metí a un baño público. San Luis es una ciudad pequeña, pero no tanto como para encontrarte a una conocida en un baño público a ocho kilómetros de tu casa. Saqué el labial, me lo puse, me di unos toques con el mismo labial sobre los cachetes y extendí la mezcla. No quería nada exagerado, pero me quería ver bonita, o menos fea, no importa. Salí del baño y caminé a paso decidido hacia la calle Hidalgo.

La calle estaba igual de fea que como la recordaba. No había ni una casa que resaltara de las demás. Todas eran como unas cajas viejas de cartón mojado y roto. Lo único que noté diferente fue el piso que ya no era de piedra, sino de cemento firme. Lo agradecí, pude caminar con los tacones sin necesidad de estar viendo hacia abajo todo el tiempo. La farmacia exactamente igual, como toda la calle. Su fachada destartalada con letras azules y resquebrajadas por el sol, apenas visibles, hacía juego con las ventanas de vidrios rotos y mugrosos. Cualquiera diría que ahí ya no había nada, que era un negocio fantasma, que algún malviviente lo había abierto para meterse a dormir. Pero no era así. La farmacia aún era farmacia y todavía era atendida por el mismo hombre.

Se llama José Pablo. Cuando lo conocí era apenas unos años mayor que yo y era guapísimo, aunque caminaba encorvado y era muy tímido con la clientela, y por eso no atendía nunca. Su papá me había contratado para que trabajara en la farmacia todos los días, excepto los lunes, de nueve de la mañana a dos de la tarde; para luego volver a las cuatro y cerrar a las nueve de la noche. Pepe fue el único motivo por el que soporté ese horario. Cada tercer día él llegaba con cajas llenas de nuevas medicinas, las acomodaba y, después de fingir que él era un buen jefe y yo una buena empleada, haciendo como que ordenaba y yo como que obedecía, se quedaba conmigo hasta que cerraba. Me acompañaba a tomar mi camión, yo me subía, y a veces lo podía ver batallando por encender un cigarro antes de caminar las cuadras que lo separaban de su casa. Nos tomábamos una coca que por lo general acompañábamos con una bolsa de cacahuates o de lo que fuera y nos poníamos a platicar de la vecina, Cristina, que vivía enfrente y que era una prostituta muy famosa a la que no le faltaban escándalos. Aunque los griteríos nos asustaban, pues a veces sus novios llegaban con pistolas o machetes y se peleaban en plena calle por el amor de La hiedra, como era conocida, apenas bajábamos la cortina nos poníamos a escuchar divertidos; incluso espiábamos por un pequeño agujero que quedaba entre la cortina y la pared. Nos acercábamos tanto que yo podía oler su perfume y sentir su cabello ondulado sobre la cara.

Nunca pasó nada entre nosotros. Coqueteábamos, sí, pero yo tenía novio y Pepe se me olvidaba no bien me bajaba del camión y llegaba a la casa muerta de hambre. Pepe tomaba la precaución de parecer lo más profesional posible cuando mi novio llegaba por mí, que no era diario, y cerraba la farmacia hablándome de usted. Era un acuerdo del que nunca hablamos pero que aparentemente entendimos desde el principio. Después de cinco años de trabajar con él, le avisé a su papá que me iba a casar y que no tenía intención de seguir trabajando. El día que fui por mi liquidación me despedí de Pepe e hicimos la promesa de que iría a mi boda y de que yo pasaría a visitarlo. Ni él ni yo cumplimos.

Lo vi con una bata verde que le quedaba chica. Estaba frente a la caja con el ceño fruncido seguramente haciendo unas cuentas. Sobre el mostrador había grandes frascos con cremas artesanales que entre otras cosas prometían curar hasta los casos más graves de acné, aunque si no lo curaban hace treinta años, pensé, dudaba que lo hicieran ahora. Era evidente que era él: su cabello era gris, pero seguía siendo abundante. La cara mostraba manchas de la edad y las arrugas de los labios no se borraban después de que él moviera la boca. Era como verme en un espejo en el que había evitado reconocerme. Como una tonta había esperado encontrarlo tal y como estaba, pero Pepe y yo nos habíamos deteriorado junto con la calle y la farmacia.

Una clienta entró y yo aproveché para entrar también. Me puse en línea detrás de ella y esperé a que le despachara los sal de uvas que le había pedido. Cuando me puse frente a él, le sonreí animada esperando a ser reconocida. Enarqué las cejas y me vi tentada a extender los brazos aunque no lo hice al último momento. No me reconoció. Me saludo con una sonrisa ensayada y un buenas tardes, señora, qué se le ofrece, y esperó mi respuesta. Al menos había conseguido aprender a dirigirse a los clientes, pensé. No sé qué barbaridad le dije, no recuerdo qué cosa le pedí, solo recuerdo su ceño fruncido casi sonriendo diciéndome que no, no tenían eso. Le di las gracias y salí de nuevo a la calle llena de vergüenza y curiosidad. ¿Tanto había cambiado? Yo sí lo había reconocido al instante. Sonreí como hacía mucho no sonreía y me fui caminando tratando de no carcajearme del resultado que había tenido mi improvisado y fallido plan.

Recorrí de nuevo la calle pero lo hice sin tristeza. No llegaron a mí pensamientos tristes ni el desasosiego se me metió al cuerpo. Me acordé de mi marido y de lo que habría pensado, de las caras que estaría haciendo, de lo que me hubieran dicho mis hijos que seguro me hacían metida en la cama haciendo algún crucigrama. No reconocí mis pasos, que me parecieron extraños, ajenos, pero que eran míos y me gustaban.

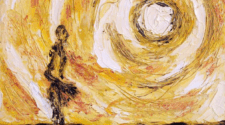

Sobre mí se extendía el cielo de mayo que es azul, casi blanco. Hasta donde veía, hasta donde los edificios me dejaban ver, ya fueran las casas viejas de la calle Hidalgo o las enormes antenas de las telefonías; más allá de las nieves de chocolate, del Carmen o de mi casa, de los domingos y todos los días, el cielo no se acababa. Y a mí, hasta donde yo podía verlo, tampoco se me veía el fin.

Iván René Méndez Meza. Potosino. Estudió Mercadotecnia Internacional en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Ha asistido a distintos talleres de creación literaria en el Instituto Potosino de Bellas Artes, la Biblioteca Central del Estado y en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, impartido por el autor César Silva Márquez. Participó y publicó en una antología de cuentos de escritores potosinos en octubre de 2019. Publicó, así mismo, el cuento “Cielos bajos” en la revista Marabunta en marzo de 2020. En febrero de 2021 aparecerá en la revista digital francesa de difusión para autores latinoamericanos L’autre Amérique su cuento “La visa”.