por Tonas Lima

La última mona

Vendía monas a $5 pesos a los pobres que nos juntábamos en la Plaza de Garibaldi. Alguna vez un viejo que se drogaba a mi lado me preguntó:

—¿Y tú por qué nunca le das a la mona?

—Lo mío es la mota y el alcohol —respondí.

Hice una pausa, y le solté:

—En realidad le tengo miedo a la mona porque lo que hace es irreversible.

Irreversible… ¡Todo en la pinche vida es irreversible!

Pero ni aun sabiendo esto pude quitarme el miedo. Fui por cinco cigarros chinos de a un peso al puesto de periódicos que está en la esquina del Tropicana. Le di uno al viejo que moneaba.

—Tenga, pal’ culero frío.

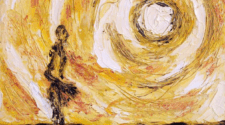

Prendí el mío y me acosté en el suelo, mirando el cielo nocturno. Las pocas nubes que había esa madrugada se desplazaban rápidamente por el viento, cambiando de forma. Pude ver un jaguar, un águila, un zorro y, por último, un ser humano muy pequeño que parecía pedir algo con la mano alzada. Me pareció que estaba acostado, como yo. Cerré los ojos, adormecido.

Dentro de mí surgían escenas violentísimas: alguien me pateaba la cabeza mientras dormía, yo no entendía por qué.

Al despertarme, el viejo que moneaba apareció muerto a mi lado. Su cara estaba hinchada y asomaban los dos dientes amarillos que le quedaban. Su barba dispareja y también amarilla por los venenos del cigarro parecía artificial. Por fin supe su nombre: Francisco Cruz. Los del grupo AA de la Lagunilla lo conocían por su verdadero nombre. Acá en la Plaza todos le decíamos el Aguacate.

Alguien logró comunicarse con su hijo, quien llegó rápido. Iba vestido de pants y llegó en coche con su esposa y un niño. Habló con la policía y la Cruz verde. Se llevaron el cadáver, pero la bolita de papel higiénico que inhaló la noche anterior se quedó en el suelo, ya seca. Pensé en llevármela como único recuerdo de aquel viejo. Pero la sensación de llevar algo de un muerto me causó escalofríos.

Mejor que se quede ahí. Podría traerme mala suerte.

Otra forma de vivir

Otra forma de vivir fue la de mi tío que murió de sobredosis de heroína dentro de un baño público en el mercado El Parral. Alguna vez vi sus dibujos, estaban dentro de las libretas Jean Book que le regalaba su madre. Boceteaba bombas para grafitear las calles de Puebla. También dibujaba cholos y letras caneras.

El abandono de su padre lo hizo un proscrito. ¿A quién no? Es una puerta cerrada en la cara que uno quiere abrir a patadas. Le reprochaba a su madre el hecho de que los hubiera abandonado. Nunca lo conoció.

Ulises me regaló un coche a control remoto que era toda una reliquia, de esos juguetes que aún tenían un cable conectado del control al coche. Yo se lo pedí. Él lo guardaba para sus hijos, en caso de tenerlos. Pero al verme ahí, fue como si algo le dijera: amigo, tu vida es otra. Y esa fantasía, esa esperanza tan común de que uno puede formar una familia a prueba de balas, con unos hijos sanos, inteligentes, que lo quieran a uno por sentir que su padre sabe tanto de la vida que es un ser supremo, divino, se le fue al carajo. Este mundo se encarga de asesinar fantasías, y el ser humano, de renovarlas.

Me miró como seguramente le hubiera gustado que lo mirara su padre. Acarició mi cabello y me hizo prometer que mientras yo viviera ese carro seguiría en mis manos, porque perderlo sería como perder para siempre al niño que fue Ulises.

Entre mudanzas ese coche se perdió. Y de ese niño aún recuerdo una fotografía en la pared, justo arriba de la mesa en que guardaba sus cuadernos. Sonreía con las manos en los bolsillos, como todo un diablo.

Una noche llegué a casa de su madre, Guadalupe. Ella estaba borracha, con tres cajetillas vacías en la mesa y la puerta rota, regada por el suelo. Me contó que Ulises había entrado a robar. Se llevó la cafetera, la televisión y el dinero que había guardado en un cajón. Yo le dije que esa misma tarde mi padre también había perdido la cabeza. Estaba tan borracho que mi madre no lo quería dejar pasar. Rompió la puerta, los vidrios de la mesa y la ventana. Ah, qué pinche fascinación la suya por los vidrios.

Mi padre solía romper los vidrios de la casa cuando estaba ebrio

hoy me siento como aquel faquir subterráneo que me dijo

“hay ocasiones en las que nos acostamos en los vidrios”

Mi papá y Ulises eran primos. Ulises era más chico. Sin embargo, se veía diez o quince años mayor a causa de la heroína. Pasaron demasiado tiempo juntos en la adolescencia. Se querían, no me cabe duda. Es probable que Ulises hubiera formado una familia similar a la nuestra si hubiera optado por ser padre. Pero prefirió el camino de la soledad, el de hacerse cargo de sí mismo.

Tonas Lima (Iztapalapa, 1999). Escribe sobre la calle, la frustración, el miedo y la gente que se va. Es editor de Saca la Lengua Fanzine. Autor del poemario Tláhuac Paradero y el fanzine ¡Échenme a los perros!