por Daniela Cobián

Mi Chico Binario me habló muchas veces de su viaje a Marte. Yo le decía “claro, claro, te vas a ir a Marte” y hasta nos reíamos del asunto. Hablábamos de los siete años que pasaría en los centros de entrenamiento y de los otros siete que pasaría en la nave, adentro de una incubadora de humanos y comiendo vegetales en forma de capsulitas. Hablábamos de todos los libros que leería durante el viaje y de cómo iba a terminar siendo un especialista en mineralogía marciana.

–¿Ves? Ya decía yo que tu mayor pasión eran las piedras. Me lié con un fanático de las piedras, ay, ¿qué voy a hacer ahora? –le decía yo y me reía de él y él me besaba para callarme la boca.

Total, yo sentía que podía reírme del asunto porque su viaje a Marte estaba en la Lista de Hume. También él me habló de la lista: me dijo que Hume –aquel filósofo– perdió el tiempo haciendo una enumeración minuciosa de todas las cosas que son perfectamente posibles según las reglas de nuestro universo, pero que, sin embargo, no ocurrirán nunca.

¿Mi Chico Binario en el Mars One? Estaba en la Lista de Hume. Yo lo sé, Hume mismo me lo dijo.

Por eso me sentí defraudada cuando mi chico me dijo que acababa de pagar los ciento cincuenta pesos de su examen de aplicación para el Mars One.

–Quiero que me ayudes a hacer un video. Tengo que convencerlos de que soy el mejor candidato –me dijo.

–El Mars One no va a volver nunca, ¿sí sabes eso? –Y lo miré de una forma en la que pretendí recordarle la gravedad marciana y los fenómenos de compresión. Una vez que su anatomía se comprima al estándar marciano ya no podrá descomprimirse al estándar terrestre. Ya no podrá volver porque eso equivaldría a morirse, a morirse de sangre estirada y huesos partidos por una gravedad de magnitud insoportable y atroz.

–Menos mal. Yo no quiero volver nunca, mini –Y me sonrió.

Yo le sonreí también, aunque no quería. ¿Qué le iba a hacer? Estábamos juntos hacía poco tiempo: si se quería ir a Marte, pues que se fuera. A veces los novios se van a Marte, ya saben. La vida de una chica tiene esas desavenencias.

No se fue, sin embargo. No lo aceptaron en el programa porque tenía malos cartílagos. Aquí en la Tierra uno puede andar con cualquier cartílago, hasta uno barato, casi del Oxxo. Pero allá en Marte los cartílagos cuentan.

Así que no lo aceptaron y empezó entonces a pensar en Bélgica, en Luxemburgo, en Holanda; en ciudades avejentadas por la sangre pedregosa de los europeos. Primero hablaba de él estudiando en antiquísimas universidades con nombres que ni siquiera podía pronunciar. Luego, un día, habló de los dos.

–¿Y si te vas tú también conmigo a estudiar Literatura?

Pero qué le iba yo a estudiar a la literatura de los neerlandeses.

–Pero vamos a volver a México, ¿cierto?

–Vienes de vacaciones si quieres, mini. Yo no quiero volver nunca.

No me gusta el sol de México, es cierto, ni los vendedores que gritan en las calles ni los canales de televisión abierta. Pero a veces creo que el idioma y Borges y Rulfo me regalaron un apego abstracto a todo lo hispano y eso se me adhirió al cuerpo como las calcomanías que usan para poner los precios de la fruta en los mercados, no sé. Irme, sí. Pero, ¿no volver?

Le dije que sí de todos modos, porque bueno, no sé en qué momento una pareja empieza a pensar en correr como un monstruo de dos cabezas, siempre por el mismo carril de la autovía. Es una cosa pavorosa el amor, una asociación biológica parecida a las micorrizas, a los líquenes que crecen en las raíces de los árboles. En ese tiempo, mi Chico Binario y yo ya éramos líquenes: ya no podíamos separarnos así nada más. Hume escribió nuestra separación en su lista de cosas que no pasan. Yo lo sabía. Hume mismo me lo dijo.

No fuimos a Europa, tampoco. El inglés de mi Chico Binario era malo, como sus cartílagos. ¿Qué le iba a hacer? Todos los hombres tienen cosas malas, menos mal que fueran el inglés y los cartílagos y no cosas más vitales o habilidades más importantes.

Así que ni Marte, ni Europa y nos hundimos en México. Yo viajé un par de veces. Tuve un trabajo intrascendente en un corporativo intrascendente que me contrataba a distancia, así que tenía libertad y tenía dinero. Podía viajar. Fui a Inglaterra. Fui a Sudamérica, a los Andes y a los glaciares de la Patagonia. Mi Chico Binario se quedó porque no tenía con qué alcanzarme. Estaba ahorrando para algo grande, vertiginoso, decía.

“Ya va a salir”, lo escuchaba murmurar, pero no quería escucharlo. “Ya viene”. En algún lugar, no sé quién, estaba desarrollando una extraña tecnología y él quería ser el primero en comprarla.

Lo vimos en clase, un poco. Bueno, en realidad no lo vimos. Cuando lo conocí a él en la escuela de videojuegos y tecnologías, apenas se hablaba de la Realidad Aumentada, cuando mucho de cosas como los Lentes de Inmersión Parcial: uno apunta con un visor hacia el espacio, hacia un punto poblado con un patrón de imagen y entonces la realidad se enriquece con cosas que no están ahí y que nunca podrían estar en nuestro plano de la existencia. No sé cómo registró Hume eso en su lista porque las categorías de las cosas que se pueden y las que no se pueden se vuelven borrosas. La realidad nos flaquea, a veces, en este mundo.

Pero, incluso en la Realidad Aumentada uno sabe que se trata de una operación aditiva. Es sumar, una suma fantasma con la que se adorna una realidad que esencialmente sigue manca. A mi Chico Binario eso no le bastaba.

Y no era el único. Unos tipos en Japón, o en uno de esos países en los que tienen exceso de presupuesto, inventaron el primer videojuego de inmersión total. Curry Wars Online, creo que se llamaba.

Mi Chicho Binario –que en ese entonces tenía otro nombre y yo lo llamaba por ese nombre y no por este otro que se me ha vuelto preciso e inevitable– se compró el kit completo, se pegó unos electrodos a la cabeza y se reservó una camilla en el Centro Curry, esa especie de hospital gigantesco en el que se recluyeron todos los que querían probar la versión beta del videojuego.

Antes de su primera inmersión me dio un beso de despedida. No fue como si se despidiera, porque en realidad no se despedía. Sólo me dijo que estaría en Curry, que haríamos videollamadas todas las noches y que regresaría pronto.

–¿Segura que no quieres venir tú también?

Yo le dije que hoy no. Quizás después, pero no hoy. Me daban no sé qué esos electrodos y las jeringuillas intravenosas que un enfermero le puso para nutrirlo mientras se encontrara inmerso en el mundo de Curry.

Esa noche me llamó. Yo lo esperaba ansiosa. Se veía raro. Cabello morado y un aspecto como de caricatura. Me enseñó una daga corta y unos guantes de piel que ganó en una de sus primeras batallas.

“Peleé con un monstruo… Tenía no sé qué tamaño, debiste ver. Y un tipo me quiso ver la cara, pero no lo dejé, ¡ja! ¡Me estoy haciendo bárbaro, bárbaro, deberías de ver!”

Siempre me contaba esas cosas. Sus peleas, cada vez que ganaba experiencia y subía de nivel, cada vez que se unía a una nueva cofradía y encontraba nuevos ítems mágicos para pelear mejor y ser cada vez más poderoso. Pertenecía a la clase de los ladrones y se había convertido en el bandido más temido de todo el servidor latinoamericano de Curry.

Nunca lo vi tan feliz como entonces. Nunca le brillaron más sus ojillos negros y nunca su sonrisa tuvo tanto de paisaje, tanto de río salvaje como lo tuvo entonces.

–Ven, mini. Te extraño mucho –me dijo un día. –Podemos casarnos aquí. Podemos tener una casita de piedra.

–Sí. Nos casamos.

–¿Sabes qué es lo mejor? Si nos casamos, podemos compartir nuestras armas. ¿Te quieres casar conmigo en Curry, mini?

Pero yo veía su cuerpo en la camilla del Centro Curry. Estaba flacucho y entelerido. Ya no se parecía al tipo de espaldas anchas, al semidiós de piel oscura que me levantaba del suelo cuando yo me burlaba de él porque un día habría de convertirse en un experto en mineralogía marciana. No sé quién era ése que dormía encima de la camilla. No sé quién era el que me llamaba desde Curry Wars Online todas las noches, el de cabello morado y armaduras de piel con contornos gruesos, de caricatura.

No sé quién era, pero ya no era mi chico.

–Mejor regresa tú, gatito. Podemos ir a los museos de la capital, al Parque Alsacia, puedo enseñarte los glaciares que vi cuando estuve en la Patagonia.

–¿La Patagonia, mini? Ahí no hay monstruos. No hay armas ni quests escondidas. No nos divertiríamos tanto; ven tú mejor, mini.

Y entonces me dijo algo que yo hacía también en la Lista de Hume, porque Hume escribió a nuestro favor y no en nuestra contra. Porque Hume nos quiso mucho, casi tanto como nos quisimos el uno al otro.

Y como estaba en la Lista, no le creí. Igual que no se lo creí cuando me lo dijo de Marte y cuando me lo dijo de Europa. Pero ahora sus cenizas están entre mis brazos, embutidas en una urnita con el logotipo de Curry Wars y ahora quizás se lo creo un poco.

Porque yo sé que él no está aquí adentro la urna. Yo sé que sigue allá, del otro lado, huyendo de la justicia del juego dentro de los bosques y matando monstruos y lavando su cabello morado en los ríos pixelados. Yo sé que está allá donde es el ladrón más temido de todo el servidor latinoamericano y donde no puedo alcanzarlo.

Así fue cómo tuvo razón. Mi Chico Binario ya no regresó nunca.

Daniela Cobián (Guadalajara, 1991) fue becaria de la emisión 2016-2017 del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico del estado de Jalisco. Ha publicado textos en los portales La hoja de arena, Tinta Chida y UPSOCL Mujer. Vive de traducir cómics y textos raros. Su verdadera vocación es especular sobre el futuro de la humanidad, pero con algo tiene que pagar su adicción por el queso. Síguela en su Twitter @sputnikDc y en Facebook como Daniela Cobián – Escritora.

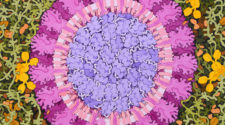

Ilustración: Mars Canals (1949) de Chesley Bonestell.