por Oliver Sacks

27 de septiembre de 2007

Traducción de Angela Rosas

En marzo de 1985, Clive Wearing, un eminente músico y musicólogo inglés de unos cuarenta años, fue sorprendido por una infección cerebral —una encefalitis herpética— que afectó especialmente las partes de su cerebro relacionadas con la memoria. Esto lo dejó con una capacidad retentiva de sólo unos segundos, el caso de amnesia más devastador jamás registrado. Como su esposa, Deborah, escribió en sus memorias de 2005, Hoy por siempre:

Su habilidad para percibir lo que veía y escuchaba quedó intacta. Pero no parecía ser capaz de retener ninguna impresión por más de un parpadeo. De hecho, si parpadeaba, sus párpados se abrían para revelar una escena nueva. La visión previa al parpadeo era completamente olvidada. Cada parpadeo, cada desviar la mirada y regresar, le traía una visión totalmente nueva. Traté de imaginar cómo era para él… Algo parecido a una película con mala continuidad: el vaso medio vació, luego lleno; el cigarrillo repentinamente más largo; el cabello del actor ahora despeinado, ahora liso. Pero esto era la vida real, una habitación que cambiaba de maneras que eran físicamente imposibles.

Además de su incapacidad para preservar nuevas memorias, Clive tenía una amnesia retrógrada, la eliminación de prácticamente todo su pasado.

Cuando fue filmado en 1986 para el extraordinario documental de Jonathan Miller, Prisoner of Consciousness, Clive mostró una desesperada soledad, miedo y desconcierto. Estaba aguda, continua y dolorosamente consciente de que algo extraño, algo horrible, era el problema. Sin embargo, su queja más repetida no era una memoria defectuosa, sino ser privado, de alguna manera extraña y terrible, de toda experiencia, privado de la consciencia y la vida misma. Como Deborah escribió:

Era como si cada momento fuese el primer momento. Clive estaba bajo la constante impresión de que acababa de emerger de la inconsciencia porque no tenía evidencia en su propia mente de haber estado despierto alguna vez… “No he oído nada, visto nada, tocado nada, olido nada”, decía él. “Es como estar muerto”.

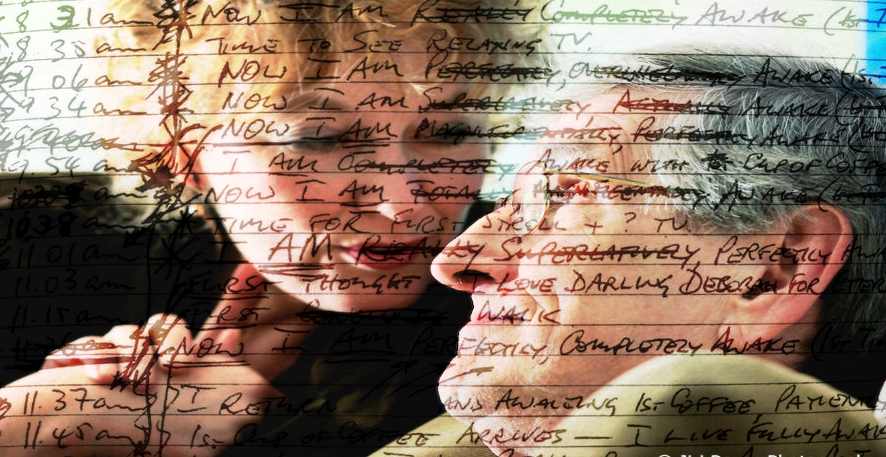

Desesperado por aferrarse a algo, por seguir adelante, Clive comenzó a llevar un diario, primero en trozos de papel, después en un cuaderno. Pero las entradas de su diario consistían, esencialmente, de las afirmaciones “Estoy despierto” o “Estoy consciente”, escritas una y otra vez cada pocos minutos. Escribía: “2:10 p.m.: Esta vez bien despierto…. 2:14 p.m.: Esta vez finalmente despierto… 2:35 p.m.: Esta vez completamente despierto”, junto con negaciones de estas declaraciones: “A las 9:40 p. m. Desperté por primera vez, a pesar de mis afirmaciones anteriores”. Esto, a su vez, estaba tachado, seguido por “Estaba plenamente consciente a las 10:35 p.m., y despierto por primera vez en muchas, muchas semanas”. Lo cual era cancelado por la siguiente entrada.

Este terrible diario, casi vacío de cualquier otro contenido aparte de las apasionadas confirmaciones y negaciones que intentaban afirmar la existencia y la continuidad, pero siempre contradiciéndolas, era llenado cada nuevo día, y pronto acumuló cientos de páginas casi idénticas. Era un testimonio aterrador y doloroso del estado mental de Clive, su desamparo, en los años que siguieron a su amnesia; un estado que Deborah, en el documental de Miller, llamó “una agonía interminable”.

Otro paciente profundamente amnésico, que conocí hace algunos años, lidió con sus abismos de amnesia con fluidas confabulaciones. Estaba enteramente inmerso en sus rápidas invenciones y no tenía conocimiento sobre lo que estaba pasando; hasta donde él sabía, no había nada de que preocuparse. Con toda confianza podía identificarme o desidentificarme como un amigo suyo, un cliente en su delicatessen, un carnicero kosher, otro doctor o una docena de personas diferentes en unos pocos minutos. Esta clase de confabulación no estaba fabricada de forma consciente. Más bien era una estrategia, un intento desesperado —inconsciente y casi automático— de proveer una suerte de continuidad, una continuidad narrativa, cuando la memoria, y por consiguiente la experiencia, era arrebatada a cada instante.

Aunque no se puede tener conocimiento directo de la propia amnesia, podría haber formas de inferirla: por la expresión facial de las personas cuando uno ha repetido algo media docena de veces; cuando uno observa su propia taza de café y se encuentra que está vacía; cuando uno hojea su diario y ve entradas en su propia letra. Al carecer de memoria, al carecer de conocimiento vivencial directo, los amnésicos tienen que hacer hipótesis e inferencias, y usualmente las hacen plausibles. Pueden deducir que han estado haciendo algo, estado en alguna parte, aunque no puedan recordar qué o dónde. Pero Clive, en lugar de hacer conjeturas plausibles, siempre llegaba a la conclusión de que acababa de ser “despertado”, que había estado “muerto”. Esto me parecía un reflejo de la eliminación casi instantánea de la percepción de Clive; el pensamiento en sí mismo era casi imposible dentro de este pequeño margen de tiempo. De hecho, alguna vez le dijo a Deborah, “Soy completamente incapaz de pensar”. Al comienzo de su enfermedad, Clive se confundía a veces por las cosas extrañas que experimentaba. Deborah escribió sobre cómo, al llegar un día, lo vio

sosteniendo algo en la palma de una mano y cubriéndolo y descubriéndolo repetidamente con la otra, como si fuese un mago practicando un truco de desaparición. Estaba sosteniendo un chocolate. Podía sentir el chocolate inmóvil en su palma izquierda, y aun así, cada vez que levantaba su mano, me decía que revelaba un chocolate nuevo.

“¡Mira!”, me decía, “¡es nuevo!”. No podía quitar sus ojos de él.

“Es el mismo chocolate”, le dije gentilmente.

“No… ¡mira! Ha cambiado. No era así antes…”. Cubría y descubría el chocolate cada pocos segundos, levantando y mirando.

“¡Mira!, ¡es diferente de nuevo! ¿Cómo lo hacen?”.

En cuestión de meses, la confusión de Clive dio paso a la agonía, la desesperación, que es tan clara en el documental de Miller. Esto, a su vez, fue sucedido por una profunda depresión, cuando se le ocurría —aunque sólo fuese por momentos repentinos, intensos e inmediatamente olvidados— que su vida anterior había acabado, que tenía una discapacidad incorregible.

A medida que pasaban los meses sin ninguna mejoría notable, la esperanza de una recuperación significativa se hizo cada vez más débil, y hacia el final de 1985, Clive fue trasladado a un cuarto en una unidad psiquiátrica —cuarto que ocuparía por los siguientes seis años y medio, pero que nunca fue capaz de reconocer como suyo—. Un joven psicólogo visitó a Clive por un periodo de tiempo en 1990 y conservó actas literales de todo lo que decía, y esto capturó el sombrío estado de ánimo que se había apoderado de él. Clive comentó en algún punto, “¿Puedes imaginar una noche de cinco años? Sin soñar, sin despertar, sin tocar, sin saborear, sin oler, sin ver, sin hablar, sin escuchar, nada en absoluto. Es como estar muerto. Llegué a la conclusión de que estaba muerto”.

Las únicas veces en las que se sentía vivo eran cuando Deborah lo visitaba. Pero en el momento en que se iba, él desesperaba de nuevo, y para cuando ella llegaba a casa, diez o veinte minutos después, encontraba mensaje repetidos de él en la contestadora: “Por favor, ven a verme, querida, hace siglos que te vi. Por favor, vuela aquí a la velocidad de la luz”.

Imaginar el futuro no era más posible para Clive que recordar el pasado, ambos fueron tragados por la avalancha de amnesia. Aun así, hasta cierto punto, Clive no podía ignorar el tipo de lugar en el que estaba y la probabilidad de que pasaría el resto de su vida, su noche interminable, en un lugar así.

Pero luego, siete años después de su enfermedad, tras grandes esfuerzos de Deborah, Clive fue trasladado a una pequeña residencia de campo para personas con lesiones cerebrales, mucho más agradable que un hospital. Aquí era uno de sólo un puñado de pacientes, y en constante contacto con un personal dedicado, que lo trataba como un individuo y respetaba su inteligencia y talentos. Se le retiraron la mayoría de sus tranquilizantes más fuertes, y parecía disfrutar sus paseos por el pueblo y los jardines cerca de la casa, la amplitud y la comida fresca.

Sobre los primeros ocho o nueve años en este nuevo hogar, Deborah me dijo, “Clive estaba más calmado y algunas veces alegre, un poco más contento, pero a menudo tenía ataques de ira, seguía impredecible, retraído, pasaba la mayor parte de su tiempo a solas en su habitación. Pero gradualmente, en los siguientes seis o siete años, Clive se volvió más social, más comunicativo. La conversación (aunque de un tipo “guionizado”) había llegado a colmar lo que habían sido días vacíos, solitarios y desesperados.

***

Aunque yo había mantenido correspondencia con Deborah desde que Clive cayó enfermo, pasaron veinte años antes de que lo conociera en persona. Era tan diferente al hombre perseguido y agonizante que había visto en el documental de 1986 de Miller que me encontraba muy poco preparado para la figura elegante y efervescente que abrió la puerta cuando Deborah y yo fuimos a visitarlo en el verano de 2005. Le habían recordado de nuestra visita justo antes de que llegáramos y arrojó sus brazos alrededor de Deborah tan pronto como ella entró.

Deborah me presentó: “Éste es el Dr. Sacks”, y Clive inmediatamente dijo, “Ustedes los doctores trabajan veinticuatro horas al día, ¿verdad? Siempre están solicitados”. Subimos a su habitación, que contenía un órgano eléctrico y un piano repleto de música. Noté que algunas de las partituras eran transcripciones de Orlandus Lassis, el compositor renacentista cuyas obras Clive había editado. Vi el diario de Clive junto al lavabo: ya ha llenado decenas de volúmenes y el actual siempre se mantiene en este lugar exacto. Junto a éste había un diccionario etimológico con docenas de papelitos de referencia de diferentes colores colocados entre las páginas y un volumen grande y atractivo, “Las 100 catedrales más hermosas del mundo”. Una impresión de Canaletto colgaba de la pared y le pregunté a Clive si había estado en Venecia alguna vez. No, respondió. (Deborah me indicó que la habían visitado varias veces antes de su enfermedad): Mirando la impresión, Clive señaló la cúpula de una iglesia: “Mira”, dijo. “¡Mira cómo se eleva, como un ángel!”.

Cuando le pregunté a Deborah si Clive sabía acerca de sus memorias, me expresó que se las había mostrado dos veces, pero las había olvidado instantáneamente. Yo tenía mi propia copia, llena de anotaciones, conmigo, y le pedí a Deborah que se la mostrara de nuevo.

“¡Has escrito un libro!”, gritó asombrado. “¡Bien hecho!, ¡felicidades!”. Miró la portada. “¿Tú sola?, ¡Dios Santo!”. Emocionado, saltó de alegría. Deborah le mostró la dedicatoria: “Para mi Clive”. “¿Dedicado a mí?”. La abrazó. Esta escena se repitió varias veces en unos pocos minutos, cada vez con exactamente la misma sorpresa, la misma expresión de deleite y alegría.

Clive y Deborah siguen muy enamorados, a pesar de su amnesia. (De hecho, el libro de Deborah se subtitula “Una memoria de amor y amnesia”). La saludó varias veces como si acabara de llegar. Debe ser una situación extraordinaria, pensé, tanto enloquecedora como halagadora, ser siempre visto como alfo nuevo, como un regalo, como una bendición.

Clive, mientras tanto, se dirigió a mí como “Su Alteza” y me preguntó a intervalos, “¿Ha estado en el Palacio de Buckingham? . . . ¿Es el primer ministro? . . . ¿Viene de la ONU? “. Se rió cuando respondí: “Sólo los EE.UU.”. Este bromear fue de una naturaleza un tanto chacotera, estereotipada y altamente repetitiva. Clive no tenía idea de quién era yo, poca idea de quién era nadie, pero esta afabilidad le permitió hacer contacto, mantener una conversación. Sospeché que también tenía algo de daño en sus lóbulos frontales —tal guasonería (los neurólogos hablan de Witzelsucht, la enfermedad de la broma), como su impulsividad y su parloteo, podría acompañarse por un debilitamiento de las inhibiciones sociales habituales del lóbulo frontal.

Estaba emocionado por la idea de salir a almorzar —un almuerzo con Deborah—. “¿No es ella una mujer maravillosa?”, me seguía preguntando. “¿No tiene ella besos maravillosos?” Le dije que sí, que estaba seguro de que los tenía.

Mientras conducíamos al restaurante, Clive, con gran rapidez y fluidez, inventó palabras para las letras en las matrículas de los automóviles que pasaban: “JCK” era el Japonés Clever Kid; “NRR” era el Nuevo Rey de Rusia; y “HBD” (el coche de Deborah) era el Hospital Británico Daft, y luego el Hospital Bendito Holandés. Hoy por siempre, el libro de Deborah, se convirtió de inmediato en “Hoy por tres veces”, “Hoy por dos veces”, “Hoy por una vez”. Este incontenible bromear, rimar y resonar era prácticamente instantáneo, y se produjo a una velocidad que ninguna persona normal podría igualar. Se parecía a la velocidad de alguien con síndrome Tourette de o síndrome del sabio, la velocidad del preconsciente, sin pausas para la reflexión.

Cuando llegamos al restaurante, Clive renombró todas las matrículas en el estacionamiento y luego, elaboradamente, con una reverencia y un gesto elegante, dejó que Deborah ingresara: “¡Las damas primero!”. Me miró con cierta incertidumbre mientras los seguía a la mesa: “¿Viene con nosotros?”. Cuando le ofrecí la lista de vinos, él la miró y exclamó: “¡Dios mío!, ¡vino australiano!, ¡vino de Nueva Zelanda! Las colonias están produciendo algo original, ¡qué emocionante!”. Esto indicaba en parte su amnesia retrógrada: todavía se encuentra en la década de los sesenta (si está en algún lugar), cuando los vinos de Australia y Nueva Zelanda eran casi desconocidos en Inglaterra. “Las colonias”, sin embargo, eran parte de su palabrería compulsiva y parodia.

Durante el almuerzo habló sobre Cambridge: había estado en el Clare College, pero a menudo había ido a King’s, que estaba junto, por su famoso coro. Habló de cómo después de Cambridge, en 1968, se unió a la London Sinfonietta, donde tocaron música moderna, aunque ya se sentía atraído por el Renacimiento y Lassus. Él era el maestro del coro allí, y recordaba cómo los cantantes no podían hablar durante los descansos para tomar café; tenían que guardar sus voces (“Esto a menudo era malinterpretado por los instrumentistas, les parecía estirado de su parte”). Todo esto sonaba como recuerdos genuinos. Pero también podría haber reflejado su conocimiento sobre estos eventos, en lugar de los recuerdos reales de ellos; expresiones de memoria “semántica” en lugar de memoria de “incidencias” o “episódica”. Luego habló de la Segunda Guerra Mundial (nació en 1938) y de cómo su familia iba a los refugios de bombas y allí jugaba ajedrez o cartas. Dijo que recordaba las chinches: “Había más bombas en Birmingham que en Londres”. ¿Era posible que fueran recuerdos genuinos? Habría tenido solo seis o siete años como máximo. ¿Estaba confabulando o simplemente, como hacemos todos, repitiendo historias que le habían contado de niño?

En algún momento, habló de la contaminación y de lo sucios que estaban los motores de gasolina. Cuando le dije que tenía un híbrido con un motor eléctrico además de un motor de combustión, se quedó asombrado, como si algo de lo que había leído como una posibilidad teórica, mucho antes de lo que había imaginado, se hiciera realidad.

En su extraordinario libro, tan tierno pero tan duro y realista, Deborah escribió sobre el cambio que tanto me había impactado: que Clive ahora era “despreocupado y extrovertido…. podía hablar hasta por los codos”. Había ciertas cuestionas a las que solía apegarse, decía ella, temas favoritos (la electricidad, el metro, las estrellas y los planetas, la reina Victoria, las palabras y las etimologías), que saldrían a colación una y otra vez:

“¿Ya han encontrado vida en Marte?”

“—No, cariño, pero creen que podría haber agua…”.

“¿De verdad? ¿No es asombroso que el Sol siga ardiendo? ¿De dónde saca todo ese combustible? No se vuelve más pequeño. Y no se mueve. Nos movemos alrededor del Sol. ¿Cómo puede seguir ardiendo durante millones de años? Y la Tierra mantiene la misma temperatura. Está muy bien equilibrado “.

“Dicen que se está calentando ahora, amor. Lo llaman calentamiento global”.

“¡No! ¿Por qué?”.

“Por la contaminación. Hemos estado emitiendo gases a la atmósfera. Y perforando la capa de ozono”.

“¡Oh, no! ¡Eso podría ser desastroso!”.

“La gente ya tiene más cánceres”.

“¡Oh, hay gente estúpida! ¿Sabes que el coeficiente intelectual promedio es de sólo 100? Eso es terriblemente bajo, ¿no? Cien. No es de extrañar que el mundo esté en tal lío”.

Los guiones de Clive se repetían con mucha frecuencia, a veces tres o cuatro veces en una llamada telefónica. Se apegó a temas sobre los que sentía que sabía algo, donde estaría en un lugar seguro, incluso algo apócrifo si introducía aquí y allá… Estas pequeñas áreas de réplica actuaron como puntos de apoyo sobre los que podía moverse a través del presente. Le permitieron relacionarse con otros.

Yo usaría términos aún más fuertes, y lo definiría con una frase que Deborah utilizó en otro respecto, cuando escribió sobre Clive siendo situado sobre “una pequeña plataforma… encima del abismo”. La locuacidad de Clive, su casi compulsiva necesidad de hablar y mantener conversaciones, sirvió para mantener una plataforma precaria, y cuando se detenía, el abismo estaba allí, esperando para engullirlo. Esto, de hecho, fue lo que sucedió cuando fuimos a un supermercado y nos separamos brevemente de Deborah. De repente exclamó: “Estoy consciente ahora… Nunca vi a un ser humano antes… durante treinta años… ¡Es como la muerte!”. Se veía muy enojado y angustiado. Deborah dijo que el personal llama a estos monólogos sombríos su “muerte”: anotan cuántos tiene en un día o una semana y miden su estado de ánimo según su número.

Deborah cree que la repetición ha atenuado ligeramente el dolor muy real que acompaña a esta queja agonizante pero estereotipada, no obstante, cuando él dice esas cosas, ella lo distraerá de inmediato. Una vez que ha hecho esto, parece que no hay un estado de ánimo persistente, una ventaja de su amnesia. Y, de hecho, una vez que regresamos al auto, Clive volvió a sus matrículas.

***

De vuelta en su habitación vi los dos volúmenes de “Cuarenta y ocho Preludios y Fugas” de Bach en la parte superior del piano y le pregunté a Clive si iba a tocar uno de ellos. Dijo que nunca había tocado ninguno de ellos antes, pero luego comenzó a tocar el Preludio 9 en Mi Mayor y comentó: “Recuerdo esto”. No recuerda casi nada a menos que realmente lo esté haciendo; entonces el recuerdo puede acudir a él. Insertó una pequeña y encantadora improvisación en un punto e hizo una especie de final de Chico Marx, con una enorme escala descendente. Con su gran musicalidad y su alegría, puede fácilmente tocar, improvisar y bromear con cualquier pieza musical.

Se fijó en el libro sobre catedrales y habló sobre campanas de catedral. ¿Sabía cuántas combinaciones podría haber con ocho campanas? “Ocho por siete por seis por cinco por cuatro por tres por dos por uno”, indicó. “Factorial ocho”. Y luego, sin pausa: “Eso es cuarenta mil”. (Lo resolví, laboriosamente son 40,320).

Le pregunté acerca de los primeros ministros. ¿Tony Blair? Nunca escuché de él. ¿John Major? No. ¿Margaret Thatcher? Vagamente familiar. Harold Macmillan, Harold Wilson: ídem. (Pero más temprano había visto un automóvil con placas de “JMV” y al instante dijo: “John Major Vehicle”, mostrando que tenía un recuerdo implícito del nombre de Major). Deborah escribió sobre cómo no podía recordar el nombre de ella, “pero un día alguien le pidió que dijera su nombre completo, y él respondió: ‘Clive David Deborah Wearing, nombre gracioso. No sé por qué mis padres me llamaron así’”. También ha ganado otros recuerdos implícitos y adquirido, poco a poco, nuevos conocimientos, como el diseño de su residencia. Ahora puede ir solo al baño, al comedor y a la cocina, pero, si se detiene y piensa en el camino, se pierde. Aunque no pudo describir su residencia, Deborah me dice que se quita el cinturón de seguridad cuando se acercan y se ofrece a salir y abrir la puerta. Más tarde, cuando prepara café, sabe dónde se guardan las tazas, la leche y el azúcar. No puede decir dónde están, pero puede ir por ellos; tiene acciones, pero pocos hechos, a su disposición.

Decidí ampliar las pruebas y le pedí a Clive que me dijera los nombres de todos los compositores que conocía. Dijo: “Handel, Bach, Beethoven, Berg, Mozart, Lassus”. Eso fue todo. Deborah me explicó que al principio, cuando le hacían esta pregunta, omitía a Lassus, su compositor favorito. Esto parecía espantoso para alguien que no sólo había sido músico, sino también musicólogo enciclopédico. Tal vez reflejaba la brevedad de su capacidad de concentración y de memoria inmediata; quizás pensó que, de hecho, nos había dado docenas de nombres. Así que le hice otras preguntas sobre una variedad de temas sobre los cuales él habría estado informado en su juventud. De nuevo, hubo escasez de información en sus respuestas y, a veces, algo casi vacío. Comencé a sentir que, en cierto sentido, me había dejado engañar por la conversación fácil, despreocupada y fluida de Clive, al pensar que todavía tenía mucha información general a su disposición, a pesar de la pérdida de memoria para los acontecimientos. Dada su inteligencia, ingenio y humor, fue fácil pensar en esto al conocerlo por primera vez. Pero las conversaciones repetidas expusieron rápidamente los límites de su conocimiento. De hecho, como escribió Deborah en su libro, Clive “se apegó a temas de los que sabía algo” y usó estas islas de conocimiento como “puntos de apoyo” en su conversación. Claramente, el conocimiento general de Clive, o la memoria semántica, también se vio muy afectado, aunque no tan catastróficamente como su memoria episódica.

Sin embargo, la memoria semántica de este tipo, incluso si está completamente intacta, no es de mucha utilidad en ausencia de memoria episódica explícita. Clive está lo suficientemente seguro en los confines de su residencia, por ejemplo, pero se perdería irremediablemente si saliera solo. Lawrence Weiskrantz comenta sobre la necesidad de ambos tipos de memoria en su libro de 1997 “La conciencia perdida y encontrada”:

El paciente amnésico puede pensar en el material en el presente inmediato… También puede pensar en los elementos de su memoria semántica, su conocimiento general… Pero pensar para una adaptación diaria exitosa requiere no sólo un conocimiento objetivo, sino también la habilidad de recordarlo en la ocasión correcta, de relacionarlo con otras ocasiones, de hecho, la habilidad de recordar.

Esta inutilidad de la memoria semántica son compañía de la memoria episódica también es presentada por Umberto Eco en su novela “La misteriosa llama de la reina Loana”, en la que el narrador, un librero anticuario y erudito, es un hombre de inteligencia y erudición similares a las de Eco. Aunque amnésico por un derrame cerebral, retiene la poesía que ha leído, los muchos idiomas que conoce, su memoria enciclopédica de los hechos; sin embargo, está indefenso y desorientado (y se recupera de esto sólo porque los efectos de su golpe son transitorios).

Con Clive, esto es similar en cierto modo. Su memoria semántica, si bien es de poca ayuda para organizar su vida, tiene un papel social crucial: le permite entablar una conversación (aunque en ocasiones es más monólogo que conversación). Por ello, Deborah escribió: “él encadenaría todos sus temas en una hilera y la otra persona simplemente necesitaba asentir o murmurar”. Al pasar rápidamente de un pensamiento a otro, Clive logró asegurar una especie de continuidad para mantener intactos el hilo de la conciencia y la atención — aunque de manera precaria, porque los pensamientos se mantenían unidos, en general, por asociaciones superficiales—. La verbosidad de Clive lo hacía un poco extraño, a veces demasiado, pero era muy adaptable, le permitía reingresar al mundo del discurso humano.

En el documental de 1986, Deborah citó la descripción de Proust de que Swann se despertó de un sueño profundo, sin saber al principio dónde estaba, quién era, qué era. Sólo tenía “el sentido más rudimentario de la existencia, tal como puede acechar y titilar en las profundidades de la conciencia de un animal”, hasta que la memoria volvió a él, “como una soga que bajó del cielo para sacarme del abismo de no ser, del que nunca podría haber escapado por mí mismo”. Esto le devolvió su conciencia e identidad personal. Ninguna soga del cielo, ninguna memoria autobiográfica bajará de esta manera para Clive. Desde el principio ha habido dos realidades de inmensa importancia para él. La primera de ellas es Deborah, cuya presencia y amor por él han hecho que la vida sea tolerable, al menos de manera intermitente, en los veinte años o más desde su enfermedad. La amnesia de Clive no solo destruyó su capacidad de retener nuevos recuerdos; eliminó casi todos sus recuerdos anteriores, incluidos los de los años en que conoció y se enamoró de Deborah. Le dijo a Deborah, cuando ella lo interrogó, que nunca había oído hablar de John Lennon o John F. Kennedy. Aunque siempre reconocía a sus propios hijos, Deborah me comentó: “se sorprendería de su altura y se asombraría de saber que es un abuelo. Le preguntó a su hijo menor qué exámenes de nivel O estaba haciendo en 2005, más de veinte años después de que Edmund abandonara la escuela”. Sin embargo, de alguna manera siempre reconocía a Deborah como su esposa cuando ella lo visitaba, y se sentía anclado por su presencia, perdida sin ella. Corría hacia la puerta cuando escuchaba su voz y la abrazaba con fervor apasionado y desesperado. Al no tener idea de cuánto tiempo había estado ausente —ya que cualquier cosa que no estuviera en su campo inmediato de percepción y atención se perdería, olvidada, en cuestión de segundos—, parecía sentir que ella también se había perdido en el abismo del tiempo y así, su “regreso” del abismo parecía nada menos que milagroso. Como Deborah lo expuso:

Clive estaba constantemente rodeado de extraños en un lugar extraño, sin saber dónde estaba ni qué le había sucedido. Verme siempre fue un gran alivio, saber que no estaba solo, que todavía me importaba, que lo amaba, que estaba allí. Clive estaba aterrorizado todo el tiempo. Pero yo era su vida, yo era su salvavidas. Cada vez que me veía, corría hacia mí, caía sobre mí, sollozando, aferrado.

Cómo, por qué, cuando no reconoció a nadie más con coherencia, ¿Clive reconoció a Deborah? Claramente hay muchos tipos de memoria, y la memoria emocional es una de las más profundas y menos comprendidas.

El neurocientífico Neal J. Cohen relata la famosa historia de Édouard Claparède, un médico suizo que, al estrechar la mano de una mujer con amnesia severa,

le pinchó el dedo con un alfiler escondido en su mano. Posteriormente, cada vez que intentaba estrechar la mano de la paciente, ella la retiraba de inmediato. Cuando él le preguntó acerca de este comportamiento, ella respondió: “¿No está permitido retirar la mano?” Y “Tal vez haya un alfiler oculto en su mano” y, finalmente, “A veces, los alfileres están escondidos en las manos”. La paciente aprendió la respuesta adecuada en función de la experiencia anterior, pero nunca pareció atribuir su comportamiento a la memoria personal de algún evento previamente experimentado.

Para el paciente de Claparède, persistió algún tipo de recuerdo del dolor, un recuerdo implícito y emocional. Asimismo, parece seguro que en los primeros dos años de vida, a pesar de que no se conservan recuerdos explícitos (Freud llamó a esto amnesia infantil), en el sistema límbico y en otras regiones del cerebro se crean recuerdos o asociaciones emocionales profundas donde se representan las emociones, y estos recuerdos emocionales pueden determinar el comportamiento de uno para toda la vida. Un artículo reciente de Oliver Turnbull, Evangelos Zois, et al., en la revista Neuro-Psychoanalysis, ha demostrado que los pacientes con amnesia pueden formar transferencias emocionales con el analista, aunque no conserven ningún recuerdo explícito de éste o de sus reuniones anteriores. Sin embargo, un fuerte vínculo emocional comienza a desarrollarse. Clive y Deborah estaban recién casados en el momento de su encefalitis, y profundamente enamorados unos años antes de eso. Su apasionada relación con ella, una relación que comenzó antes de su encefalitis y que se centra en parte en su amor compartido por la música, se ha grabado en él tan profundamente —en áreas de su cerebro que no se ven afectadas por la encefalitis—, que su amnesia, la amnesia más severa jamás registrada, no puede erradicarla.

Sin embargo, durante muchos años no pudo reconocer a Deborah si ella caminaba por delante, e incluso ahora no puede decir cómo se ve a menos que la esté mirando. Su apariencia, su voz, su olor, la forma en que se comportan entre sí y la intensidad de sus emociones e interacciones, todo esto confirma la identidad de ella y la de él. El otro milagro fue el descubrimiento que Deborah hizo al principio, mientras Clive todavía estaba en el hospital, desesperadamente confundido y desorientado: que sus poderes musicales estaban totalmente intactos. “Tomé algo de música”, escribió Deborah,

y la mantuve abierta para que Clive la viera. Comencé a cantar una de las líneas. Tomó las líneas de tenor y cantó conmigo. Un compás o algo así, de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. Todavía podía leer música. Él estaba cantando. Su conversación podría ser un revoltijo que nadie podía entender, pero su cerebro todavía era capaz de entender la música… Cuando llegó al final de la línea, lo abracé y lo besé en la cara… Clive podía sentarse en el órgano y jugar con las dos manos en el teclado, cambiando las pausas y con los pies sobre los pedales, como si esto fuera más fácil que andar en bicicleta. De repente, teníamos un lugar para estar juntos, donde podíamos crear nuestro propio mundo lejos del pabellón. Nuestros amigos vinieron a cantar. Dejé un montón de música junto a la cama y los visitantes trajeron otras piezas.

El documental de Miller mostró dramáticamente la perfecta conservación de los poderes musicales y la memoria de Clive. En estas escenas de sólo un año más o menos después de su enfermedad, su rostro a menudo parecía compungido por el tormento y el desconcierto. Pero cuando estaba dirigiendo su antiguo coro, actuó con gran sensibilidad y gracia, pronunciando melodías, dirigiéndose a diferentes cantantes y secciones del coro, dándoles señales, animándolos a resaltar sus partes especiales. Es obvio que Clive no sólo conocía la pieza íntimamente —todas las secciones contribuyeron al desarrollo del pensamiento musical—, sino que también conservó todas las habilidades de la conducción, su personalidad profesional y su estilo único.

Clive no puede retener ningún recuerdo de eventos o experiencias pasajeras y, además, ha perdido la mayoría de los recuerdos de eventos y experiencias que preceden a su encefalitis. ¿Cómo, entonces, retiene su notable conocimiento musical, su capacidad de solfear, tocar el piano y el órgano, cantar y conducir un coro de la manera magistral que tenía antes de enfermarse?

H.M., un paciente famoso y desafortunado descrito por Scoville y Milner en 1957, se volvió amnésico por la extirpación quirúrgica de ambos hipocampos, junto con las estructuras adyacentes de los lóbulos temporales mediales. (Éste fue un intento desesperado para tratar sus ataques incontrolables; aún no se había comprendido que la memoria autobiográfica y la capacidad de formar nuevos recuerdos de eventos dependían de estas estructuras). Sin embargo, HM, aunque perdió muchos recuerdos de su vida anterior, no perdió ninguna de las habilidades que había adquirido, y de hecho podría aprender y perfeccionar nuevas habilidades con entrenamiento y práctica, aunque no retenía ningún recuerdo de las sesiones de práctica.

Larry Squire, un neurocientífico que ha pasado toda una vida explorando los mecanismos de la memoria y la amnesia, enfatiza que no hay dos casos iguales de amnesia. Él me escribió:

Si el daño se limita al lóbulo temporal medial, entonces se espera un deterioro como el que H.M. tenía. Con un daño en el lóbulo temporal medial algo más extenso, se puede esperar algo más severo, como en E.P. [un paciente que Squire y sus colegas han investigado intensivamente]. Con la adición de daño frontal, tal vez uno comienza a comprender el deterioro de Clive. O quizás uno necesite también daño temporal lateral, o daño del cerebro anterior basal. El caso de Clive es único, porque ocurrió un patrón particular de daño anatómico. Su caso no es como el de H.M. o como el paciente de Claparède. No podemos escribir sobre la amnesia como si fuera una sola entidad, como las paperas o el sarampión.

Sin embargo, el caso de H.M. y el trabajo posterior dejaron en claro que podrían existir dos tipos de memoria muy diferentes: una memoria consciente de los eventos (memoria episódica) y una memoria inconsciente para los procedimientos, y que dicha memoria procesal no se ve afectada por la amnesia.

Esto también está muy claro con Clive, ya que puede afeitarse, bañarse, cuidar su aseo y vestirse elegantemente, con gusto y estilo; se maneja con confianza y le gusta bailar. Habla abundantemente, usando un amplio vocabulario; puede leer y escribir en varios idiomas. Es bueno en el cálculo. Puede hacer llamadas telefónicas, y puede encontrar las cosas para el café y encontrar su camino en la casa. Si se le pregunta cómo hacer estas cosas, no puede responder, pero las hace. Lo que sea que implique una secuencia o patrón de acción, lo hace con fluidez y sin vacilación.

Pero, ¿pueden la maravillosa forma de tocar y cantar de Clive, su conducción magistral y sus poderes de improvisación ser caracterizados adecuadamente como “habilidades” o “procedimientos”? Su interpretación está impregnada de inteligencia y sentimiento, con una sensible sintonía con la estructura musical, el estilo y la mente del compositor. ¿Puede una representación artística o creativa de este calibre ser explicada adecuadamente por la “memoria procedimental”? Como sabemos, la memoria episódica o explícita se desarrolla relativamente tarde en la infancia y depende de un sistema cerebral complejo que involucra a los hipocampos y las estructuras del lóbulo temporal medial, el sistema que se encuentra comprometido en los amnésicos graves y casi eliminado en Clive. La base de la memoria procedimental o implícita es menos fácil de definir, pero ciertamente involucra partes más grandes y más primitivas del cerebro: estructuras subcorticales como los ganglios basales y el cerebelo y sus muchas conexiones entre sí y con la corteza cerebral. El tamaño y la variedad de estos sistemas garantizan la robustez de la memoria procedimental y el hecho de que, a diferencia de la memoria episódica, la memoria procedimental puede permanecer en gran parte intacta incluso ante daños extensos en el hipocampo y en las estructuras del lóbulo temporal medio.

La memoria episódica depende de la percepción de eventos particulares, y a menudo únicos, y de los recuerdos de tales eventos, así como la percepción original de los mismos, no sólo son altamente individuales (están influenciados por los intereses, preocupaciones y valores de uno) sino que también son susceptibles de ser revisados o recategorizados cada vez que se recuerdan. Esto contrasta fundamentalmente con la memoria procedimental, donde es de suma importancia que el recuerdo sea literal, exacto y reproducible. Repetición y ensayo, tiempo y secuencia son la esencia aquí. Rodolfo Llinás, el neurocientífico, utiliza el término “patrones fijos de acción” (FAP por sus siglas en inglés) para tales memorias procedimentales. Algunos de estos pueden estar presentes incluso antes del nacimiento (los caballos fetales, por ejemplo, pueden galopar en el útero). Gran parte del desarrollo motor temprano del niño depende de aprender y refinar tales procedimientos a través del juego, la imitación, la prueba y el error, y el ensayo incesante. Todo esto comienza a desarrollarse mucho antes de que el niño pueda recurrir a cualquier recuerdo explícito o episódico.

¿Es el concepto de patrones fijos de acción más esclarecedor que el de las memorias procedimentales en relación con las representaciones creativas enormemente complejas de un músico profesional? En su libro El cerebro y el mito del yo, Llinás escribe:

Cuando un solista como Heifetz toca con una orquesta sinfónica que lo acompaña, por convención, el concierto se toca únicamente de memoria. Tal procedimiento implica que este patrón de movimiento altamente específico se almacena en algún lugar y se libera posteriormente en el momento en que se levanta el telón.

Pero para un intérprete, escribe Llinás, no es suficiente tener memoria implícita solamente; uno debe tener memoria explícita también:

Sin la memoria explícita intacta, Jascha Heifetz no recordaría día a día qué pieza había elegido para trabajar previamente, o que había trabajado antes en esa pieza. Tampoco recordaría lo que había logrado el día anterior o, mediante el análisis de experiencias pasadas, qué problemas particulares en la ejecución deberían ser el foco de la sesión de práctica de hoy. De hecho, no se le ocurriría tener una sesión de práctica; sin la guía cercana de alguien más, sería efectivamente incapaz de emprender el proceso de aprender cualquier pieza nueva, independientemente de sus considerables habilidades técnicas.

Este también es el caso de Clive, quien, a pesar de todos sus poderes musicales, necesita la “estrecha supervisión” de los demás. Necesita que alguien ponga la música frente a él para ponerlo en acción y asegurarse de que aprenda y practique nuevas piezas.

¿Cuál es la relación de los patrones de acción y la memoria procedimental, que están asociados con porciones relativamente primitivas del sistema nervioso, con la conciencia y la sensibilidad, que dependen de la corteza cerebral? La práctica involucra la aplicación consciente, el monitoreo de lo que uno está haciendo, lo que aporta la inteligencia, la sensibilidad y los valores de uno, aun cuando lo que se adquiere tan dolorosa y conscientemente puede volverse automático, codificado en patrones motores a nivel subcortical. Cada vez que Clive canta, toca el piano o dirige un coro, el automatismo viene en su ayuda. Pero lo que sucede en un performance artístico o creativo, aunque depende de automatismos, es todo menos automático. El desempeño real lo reanima, lo compromete como una persona creativa; se refresca y quizás presenta nuevas improvisaciones o innovaciones. Una vez que Clive comienza a tocar, su “impulso”, como Deborah escribe, lo mantendrá a él y a la pieza en marcha. Deborah, ella misma una músico, expresa esto muy precisamente:

El impulso de la música llevó a Clive de compás en compás. Fue retenido dentro de la estructura de la pieza, como si los pentagramas fueran líneas de tranvía y sólo hubiera un camino por recorrer. Sabía exactamente dónde estaba porque en cada frase hay un contexto implícito, por ritmo, clave y melodía. Fue maravilloso ser libre. Cuando cesó la música, Clive cayó en el lugar perdido. Pero durante esos momentos en que estuvo tocando, parecía normal.

La ejecución musical de Clive parece, para aquellos que lo conocen, tan vívida y completa como lo era antes de su enfermedad. Este modo de ser, este yo, aparentemente no se ve afectado por su amnesia, a pesar de que su yo autobiográfico, el yo que depende de recuerdos explícitos, episodios, está virtualmente perdido. La soga que se ha lanzado del cielo para Clive no viene con el recuerdo del pasado, como con Proust, sino con la ejecución musical, y sólo se mantiene mientras ésta dure. Sin ella, la soga se rompe, y él es arrojado de nuevo al abismo.

Deborah habla del “impulso” de la música en su propia estructura. Una pieza musical no es una mera secuencia de notas, sino un todo orgánico y organizado. Cada compás, cada frase surge orgánicamente de lo que la precedió y apunta a lo que seguirá. El dinamismo está integrado en la naturaleza de la melodía. Y más allá de esto, está la intencionalidad del compositor, el estilo, el orden y la lógica que ha creado para expresar sus ideas y sentimientos musicales. Estos, también, están presentes en cada compás y frase. Schopenhauer escribió que la melodía tiene “una conexión intencional significativa de principio a fin” y es como “un pensamiento de principio a fin”. Marvin Minsky compara una sonata con un maestro o una lección:

Nadie recuerda, palabra por palabra, todo lo que se dijo en una conferencia, o se tocó en cualquier pieza. Pero si lo entendió una vez, ahora posee nuevas redes de conocimiento sobre cada tema y cómo éste cambia y se relaciona con los demás. Por lo tanto, nadie podría recordar entera la quinta sinfonía de Beethoven con una sola escucha. ¡Pero tampoco se podrían volver a escuchar esas primeras notas como sólo cuatro notas! Lo que antes era un pequeño fragmento de sonido, ahora es una cosa conocida, un lugar en la red de todas las otras cosas que sabemos, cuyos significados y significantes dependen unos de otros.

Una pieza musical atraerá a uno, le enseñará acerca de su estructura y secretos, ya sea que uno esté escuchando conscientemente o no. Esto es así incluso si uno nunca antes ha escuchado la pieza. Escuchar música no es un proceso pasivo sino intensamente activo, que involucra un flujo de inferencias, hipótesis, expectativas y anticipaciones. Podemos captar una nueva pieza, cómo se construye, a dónde va, qué vendrá después, con tal precisión que incluso, después de unos pocos compases, podemos ser capaces de canturrear o cantar con ella. Tal anticipación, dicho canto, es posible porque uno tiene conocimiento, en gran parte implícito, de las “reglas” musicales (cómo debe resolverse una cadencia, por ejemplo) y familiaridad con convenciones musicales particulares (la forma de una sonata o la repetición de un tema). Cuando “recordamos” una melodía, ésta se reproduce en nuestra mente; vuelve a estar viva.

Por lo tanto, podemos escuchar una y otra vez la grabación de una pieza musical, una pieza que conocemos bien y, sin embargo, puede parecer tan fresca, tan nueva, como la primera vez que la escuchamos. No hay un proceso de recuperación, montaje o reclasificación, como cuando se intenta reconstruir o recordar un evento o una escena del pasado. Recordamos un tono a la vez, y cada tono llena completamente nuestra conciencia, pero al mismo tiempo se relaciona con el todo. Es similar cuando caminamos, corremos o nadamos: lo hacemos un paso, un golpe a la vez, pero cada paso o golpe es una parte integral del conjunto. De hecho, si pensamos en cada nota o paso demasiado conscientemente, podemos perder el hilo, la melodía conductora.

Puede ser que Clive, incapaz de recordar o anticipar eventos debido a su amnesia, sea capaz de cantar, tocar y dirigir porque recordar la música no es, en el sentido habitual, recordar en absoluto. Recordar la música, escucharla o tocarla está totalmente en el presente. Victor Zuckerkandl, un filósofo de la música, exploró bellamente esta paradoja en 1956 en “Sonido y símbolo”:

La escucha de una melodía es una escucha con la melodía… Incluso es una condición para escuchar la melodía que el tono presente en el momento debe llenar la consciencia por completo, que nada debe ser recordado, nada excepto éste o estar presente en la consciencia junto a éste… Oír una melodía es escuchar, haber escuchado y estar a punto de escuchar, todo al mismo tiempo. . . . Cada melodía nos declara que el pasado puede estar allí sin ser recordado, el futuro sin ser conocido de antemano.

Han pasado veinte años desde la enfermedad de Clive y, para él, nada ha avanzado. Se podría decir que todavía está en 1985 o, dada su amnesia retrógrada, en 1965. En cierto modo, no está en ninguna parte; ha abandonado el espacio y el tiempo por completo. Ya no tiene ninguna narrativa interior; no está llevando una vida en el sentido en que lo hacemos los demás. Y, sin embargo, uno sólo tiene que verlo con el teclado o con Deborah para sentir que, en esos momentos, es él mismo de nuevo y está completamente vivo. No es el recuerdo de cosas pasadas, el “alguna vez” lo que Clive anhela o puede lograr. Es el reclamo, el relleno, del presente, el ahora, y esto sólo es posible cuando está totalmente inmerso en los momentos sucesivos de un acto. Es el “ahora” lo que conecta el abismo.

Como Deborah me escribió hace poco, “es en el gusto de Clive por la música y en su amor por mí donde trasciende la amnesia y encuentra continuidad, no en la fusión lineal del momento tras momento, tampoco se basa en ningún marco de información autobiográfica, sino donde Clive, y cualquiera de nosotros, estamos finalmente, donde somos quienes somos”.

Pueden leer el artículo original aquí.