Durante un cateo policial de una vieja bodega clausurada en Xalapa, se encontró un baúl de hierro marcado con las iniciales E. S. Se desconoce la identidad y el paradero de dicha persona, pero se le presume fallecida, pues el baúl supuestamente pasó más de 30 años en la bodega sin ser reclamado. El siguiente documento se encontraba allí, entre una pila de papeles bancarios y lienzos garabateados con figuras de insectos:

Ha pasado un año y medio desde entonces, pero apenas en estos días he podido comenzar a recordar lo que pasó con algo de coherencia. Mis recuerdos seguramente no son exactos, e incluso a mí me parecen ridículos en algunos puntos, pero no tengo otra verdad que la de esta bruma de imágenes imborrables. Las escribo queriendo dejarlas atrás.

El 17 de junio pasado, fui a observar animales en el Ajusco con mi amigo F. Ambos estudiábamos biología en la UNAM y estábamos trabajando juntos en un proyecto sobre el grosor de la piel de reptiles pequeños, por lo que sobre todo nos interesaba encontrar chintetes y otras lagartijas.

Como a estos animales les gustan las piedras, decidimos adentrarnos a un angosto paraje de roca volcánica rodeado de carrizos altos que estaba a unos veinte metros del camino, y no pasó mucho tiempo antes de que encontráramos justo lo que buscábamos. Descansando en una piedra rojiza y viendo justo hacia nosotros había una lagartija muy grande, la cual claramente no pertenecía al entorno. Parecía ser del género sceloporus, pero no de las especies que es usual hallar en la ciudad o sus cercanías, sino que su cuerpo era color esmeralda, su cabeza amarillenta y su cola de un azul resplandeciente como el mar del caribe; reptiles como estos son mucho más típicos de la región selvática del sur, pero el tamaño de este espécimen era aún mayor que el de sus contrapartes en Chiapas y Guatemala. Sin embargo, apenas estábamos sacando nuestra cámara y recuperándonos de la impresión inicial cuando el animal se escurrió entre la hierba y los pedruzcos.

Desesperados, le seguimos el paso como pudimos, ayudándonos del sonido de sus patas entre las hojas caídas y del revoloteo camuflado de su cola azul, unos diez o quince metros hasta que se detuvo en una especie de semicírculo de guijarros y tierra. Nos observó y sacó la lengua. Entonces todo colapsó.

Sólo recuerdo un marasmo de negrura y golpes y gritos mientras caíamos por un túnel. No parece posible, pero creo que nos precipitamos durante varios minutos en vertical, golpeándonos aquí y allá con roca, enredándonos en raíces, ahogándonos con tierra seca. Luego nada.

Desperté mucho después, amarrado con lianas a un triángulo de piedra blanca. Las paredes a mi alrededor eran de tierra compactada, como humedecida, iluminada vagamente por una especie de antorchas verdes biolumínicas que parecían los ojos de gigantescas moscas. El espacio se fundía hacia arriba con la oscuridad en una especie de cono inacabable. F. no estaba por ningún lado. Escuchaba múltiples pasos en las estancias contiguas y en los pasillos, pero pasaron horas antes de que alguien llegara a verme.

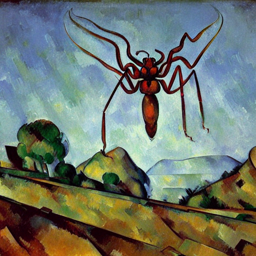

Al fin se presentó un coro de cinco figuras con batas negras, del tamaño de mujeres pequeñas pero una complexión completamente distinta, no humana. Bajo las batas se distinguían unas velludas piernas rojo oscuro, y había seis de ellas, estando un par en el tórax. Ojos pequeños y negros de gran inteligencia y agresividad. Fauces terribles y babosas. De no ser porque era completamente absurdo, no habría tenido dudas. Las había visto antes, en mis libros de texto sobre el Amazonas. Solenopsis saevissima. La hormiga de fuego.

Ninguna figura hablaba, pero de pronto noté que podía entenderlas. Algo así como una voz conjunta e inmaterial se fue formando en mi cabeza, sin voluntad de por medio. Danos un nombre. De algún modo entendía que estas cinco hormigas no eran todas las que había, ni siquiera las más importantes, sino representantes de otra cosa, de algo mucho más grande, voces innumerables. Danos un nombre.

Por supuesto, no sabía qué contestar. No sabía cómo contestar. Mi garganta estaba cerrada en un espasmo de terror y asombro. Deben haberse cansado de esperar a que mis balbuceos se transformaran en algo coherente, pues una figura le señalo a otra como para que fuera a traer algo. Al poco tiempo regresó con lo que parecía una bola de cera un poco más grande que un balón, y la posó directamente frente a mí. No pude ni siquiera gritar cuando dos de las hormigas comenzaron a frotar la esfera, removiendo la cera con sus patas y revelando la cabeza de F. congelada en un último grito. Incapaz de respirar, con los ojos nublados por lágrimas, no tardé en desmayarme.

En el desmayo, que debe haber durado varios días, me asaltaron visiones que complejizaron el rompecabezas. Imágenes de un inmenso mundo subterráneo ignorado por la superficie, de colonias de insectos arrasadas por hormigas de fuego desde la Patagonia hasta las Rocallosas, de cráneos sanguinolentos y exoesqueletos devorados, de un despiadado movimiento colectivo que era al mismo tiempo una voz y un millón de consciencias y cuyo objetivo era la multiplicación y la palabra, la simple y terrible afirmación de su infame existencia. Danos un nombre. Tenía la respuesta.

Desperté con un par de fauces devoradores rozando mi cuello y grité de inmediato, como poseído:

―¡Marabunta!

Todo se detuvo. Las hormigas, que parecían estar haciendo preparativos para alguna especie de ceremonia o sacrificio interrumpieron sus tareas, como azoradas, y se apartaron para conferenciar. Luego una de ellas se fue y comencé a escuchar vítores y celebraciones en los pasillos.

Fui desencadenado de la piedra blanca y puesto en unas esposas comunes. Con dos hormigas-guardia a cada lado, salimos de la estancia y contemplé el espectáculo de su monstruosa alegría. El espacio a mi alrededor daba la impresión de una fábrica de algún tipo, con grandes máquinas de tierra compactada que giraban y producían una especie de papel rudimentario marcado con símbolos sin sentido, los cuales se marcaban gracias a una tinta extraída de calderos humeantes de sangre de insecto, según me explicaban mis captores, mucho menos misteriosos ahora. ¿Una imprenta? ¿De qué?

Con temor pude recordar vagamente algunas historias que había leído de adolescente, sobre libros prohibidos y conocimientos secretos que enloquecían a quien lo averiguase. Un movimiento de este calibre seguramente terminaría por comerse al mundo. Y yo los había… ¿ayudado?

Pasaron horas antes de que las hormigas parecieran reaccionar a mis repetidas súplicas por mi libertad. No comprendían por qué querría irme. Pero al fin me llevaron de vuelta a la primera estancia y me aplicaron una inyección de un suero viscoso que quemaba como diez incendios bajo la piel. Creí que era una ejecución o que me sí estaba siendo sacrificado después de todo, pero me aseguraron que despertaría lejos de allí. El efecto fue rápido, aunque dolorosísimo, casi como perder la conciencia tras desangrarse.

En el mareo y el shock, sólo alcancé a distinguir algunas palabras dentro de mi cabeza, pronunciadas por esa voz colectiva, inmaterial e inenarrable:

―Perdón por matar a tu amigo, we, es que quería que nos llamáramos Club Hormiguita. ¡No mames!

Desperté de nuevo en el suelo del bosque. No sé más. Aunque ahora escribo estas líneas con manos y razón humanas, algo se ha removido en mí, pienso que como efecto del suero. Un deseo, una sed, una afinidad con el mensaje de esa voz antinatural. Escribo esto para dejarlo atrás, pero sabiendo, en el fondo, que habré de encontrarme en el hormiguero de nuevo.

Tras una somera investigación, las autoridades verificaron que dos estudiantes de biología, con las iniciales correctas, efectivamente desaparecieron en una excursión a esta zona en 1985. No se sabe cómo es que E. S. llegó a Xalapa, bajo qué nombre vivió el resto de sus años ni qué hizo tras abandonar el baúl. Entre los otros documentos hallados se encuentran, sin embargo, múltiples mapas de la región amazónica trazados a mano con tinta roja.

Arte de portada: Idu Zshugost