por Ángel Linares

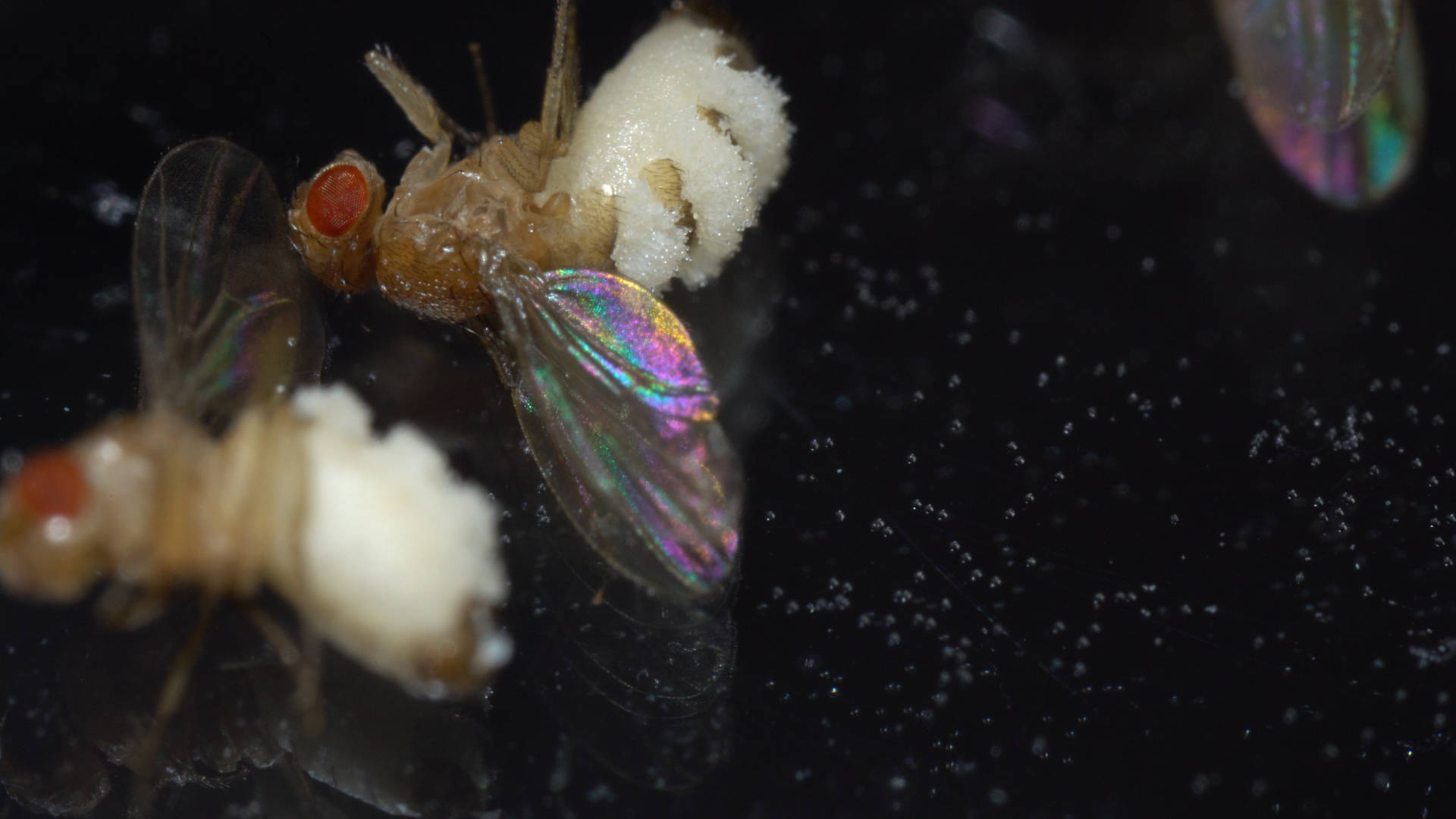

La mosca volaba en medio del enjambre. Eran muchas, estaban agrupadas en nubes, todas zumbando y zigzagueando por ahí; en medio de ellas había algo que tenía forma de hombre, pero no lo era. Era más grande, hinchado, una masa inmóvil sobre un charco negro, se diría un monstruo. La mosca se posó sobre él, si no fuera porque ella también tenía un aspecto desagradable, posiblemente hubiera muerto con sólo verlo. Sin embargo, parecía totalmente natural que volara a su alrededor, era un accesorio que combinaba a la perfección.

La madriguera de aquel ser se encontraba bajo cielos dominados por estrellas y soles extraños, si el entendimiento de la mosca hubiera sido más grande, se habría dado cuenta que no era una geografía terrenal. No son cosas que piense necesariamente un insecto; sin embargo, no se podría decir que fuera corta de luces. Si fuéramos capaces de ahondar en su mente, veríamos que pasaba de un pensamiento vació e incomprensible a uno muy familiar, que incluso podríamos entender, pues la mosca soñaba.

En su mente se dibujaban imágenes y rostros. Aparecía una cara desconocida, un humano viviendo su vida y haciendo sus cosas. En su sueño también aparecía el monstruo. Él estaba quieto, pero algo se abría en su piel, un ojo gigante que podía deslizarse sin problemas por el cuerpo. Se movía hasta que encontraba al humano y, sin importar las estrellas que los separaban, lo veía fijamente.

El enjambre dejaba de danzar para observar también al humano, éste lucia pequeño e insignificante. Entonces el monstruo se levantaba y empezaba a caminar con extremidades tambaleantes en dirección a su desprevenido objetivo. Hacia sonidos extraños que agitaban a los insectos y, como si fueran sus heraldos, volaban a toda velocidad delante suyo.

El monstruo estaba en camino.

Desde ese momento, los sueños del humano ya no eran tranquilos, pues las nubes de moscas lo rodeaban, volaban a su alrededor, zumbaban y se ponían en sus orejas. Estaban tan cerca y eran tantas que lo hacían gritar y, sin importar cuanto manoteara, ellas no se alejaban, nunca lograba alcanzarlas. Lo abrazaban y le susurraban al oído.

Lo visitaban siempre, a todas horas. A veces estaba acompañado por otras personas, pero éstas no parecían ver a los bichos. Sólo lo veían a él y se alejaban murmurando. Llegó un momento en que ya no había nadie, solo moscas, fuera de día o de noche, despierto o dormido, sólo estaban ellas. Muchas veces intentó huir, corría tan rápido que pasaban días antes de que lo encontraran, pero siempre lo hallaban y volvían a zumbar a su alrededor.

El monstruo se acercaba y el enjambre enloquecía.

Aunque era un sueño, la mosca podía verlo con toda claridad: el humano tenía los ojos desorbitados, estrellaba sus puños contra los muros y su boca se confundía en una mueca de risa y llanto. Ellas seguían zumbando, zigzagueando y volando a su alrededor. Lo cubrían como las olas del mar hasta que se volvía una masa negra en que la carne y el grito desaparecían. El zumbido no se callaba, seguía, se hacía más y más fuerte, llenaba el mundo.

Estaba sumergido en ellas, con la mirada, vidriosa y vacía. La mirada de los humanos a veces es luminosa, hay un cierto destello, pero en ésta ya no había nada, cualquier rastro de luz se había ido desde hace mucho. Los redondos ojos vibraban y saltaban al ritmo de las alas. Gritaba, pero incluso los bichos entraban en su boca, se metían en su garganta y sustituían el grito por un millón de zumbantes susurros.

No había nadie alrededor para ayudarlo, sólo estaban los insectos. Eran su compañía, lo único que quedaba en su vida. Él estaba cansado, quería estar solo y tranquilo. Para lograrlo, quiso imitar a sus perseguidoras y decidió volar desde un sitio muy alto; sin embargo, después de un decepcionante primer y último intento, su cuerpo se rompió contra el pavimento. Mientras maldecía su suerte por seguir respirando, el humano hizo una mueca con los músculos y huesos de la mandíbula que le quedaban e intento gritar.

El monstruo había llegado.

Ahora que se encontraba entre la vida y la muerte, podía verlo. Se olvidó de las moscas y el dolor. En su cara se dibujó el miedo. El monstruo puso sus extremidades sobre él, acarició la carne suavizada por la caída y se lo llevó a las estrellas.

La piel fue arrancada, el cuerpo devorado, digerido y excretado, pero ese no fue el final. El ser sacó algo de entre los desechos, algo que no parecía tener forma, sólo una pequeña luz. La sostuvo, la estrujó, escupió sobre ella para ennegrecerla, jugó con ella como un niño con plastilina, la hizo una masita negra. Hubo un zumbido y luego algo salió volando. En ese momento, la mosca se vio a sí misma emprender el vuelo por primera vez.

Despertó y recordó que no era un insecto soñando con un humano, sino que era un humano recordando su antigua vida, donde alguna vez hubo cielos cálidos y familiares.

Voló enloquecida.

Entonces, el ojo gigante volvió a abrirse y, después de un rato, encontró un nuevo objetivo. La mosca gritó, “HUYE”, pero sólo hubo un zumbido. Volvió a gritar, no se daba cuenta que su negro cuerpo no podía producir más sonido que un aleteo, escuchó que el enjambre también gritaba, “HUYE”. Vieron al monstruo avanzar y volaron hacia la futura víctima. Tenían que llegar con ella para salvarla.

Un millón de voces, salidas de gargantas inhumanas, zumbaban sin descanso la palabra, “HUYE”.

El humano intentaba asustar a las moscas.

El monstruo estaba en camino.

Ángel Linares. No hay mucho que decir, soy internacionalmente desconocido y me divierte escribir.