Una leyenda urbana mexicana cuenta una anécdota que sólo sucede en días terribles bajo el subsuelo. Es una historia atroz que tiene un sustento de verdad; porque el Metro es un espacio mítico que alberga distintos tipos de realidades, unas atroces y otras placenteras.

Durante los aguaceros, en el umbral del subterráneo, una anciana te pide que la ayudes a cubrirse con un roído gabán para no mojarse. Una vez que la miras cubrirse la cabeza, mientras sostienes su sucio bordón, que no es más que un palo de escoba, la anciana te regala un tepalcate con la efigie del dios Tláloc. Te dice “Tómalo en agradecimiento, era de mi hijo”.

Hasta aquí la historia puede ser bastante anodina, pues hace falta algo de sangre.

Su hijo se suicidó, tirándose de cabeza en las vías para ser arrollado por el tren que va hacia Indios Verdes. Esta es una historia verídica que sucedió en la Línea 3. Algunos dicen que el hijo de aquella extraña anciana se mató en la estación Hidalgo en hora pico, y otros dicen que fue en Balderas antes de las doce de la noche.

Entonces te llevas el funesto tepalcate. Pronto te darás cuenta que, en realidad, es una flauta. Hay dos formas de percatarse de esto, la primera es evidente, pero hay algunos estúpidos que sólo se dan cuenta hasta que sucede la segunda. Por las noches la flauta se toca sola. Escalofriante y real.

Los ojos de la vieja estaban nublados por las cataratas. Lo sé muy bien porque la historia que quiero contar es en primera persona. Si no me hubiera pasado a mí no me atrevería a contarla.

No soy una buena persona, pero intento serlo de vez en cuando. La vieja se me acercó y al ver su estado de vulnerabilidad sentí odio. Sobretodo, porque pensé que me pediría dinero, estoy harto de que me pidan dinero. Cuando me dijo lo que necesitaba, actué en contra de esta emoción que me devora instintivamente, y la ayudé a ponerse su cobija sobre el cuerpo.

Después sentí compasión. ¿Por qué no se espera un rato?, le sugerí al ver que el aguacero arreciaba. Las gotas chocaban contra el techo de la estación produciendo un sonido alarmante. La gente entraba corriendo, y otros salían bufando. Es de todos sabido, que el paradero Indios Verdes se convierte en una verdadera laguna, donde suceden historias trágicas aunque ni siquiera esté lloviendo.

Como se darán cuenta, esta situación resulta muy peligrosa para una anciana reumática que apenas puede mover las piernas. Principalmente si tiene una cobija encima que le impide moverse, además de ver con claridad; es más, ni siquiera veía bien de por sí debido al glaucoma.

La señora, que caculo tendría unos 70 años, sonrió, enseñándome sus dientes podridos. Me dijo, “vivo muy cerquita joven”. Le ofrecí dinero para que tomara un taxi, pero me rechazó amablemente, diciendo que en verdad “vivía muy cerquita” y que prefería caminar. En agradecimiento me dio el funesto Tláloc.

La vi subir con mucho esfuerzo las escaleras y perderse entre el mar de gente que bajaba y subía como una marea iracunda. De hecho sí había una marea real y creciente porque el agua de la lluvia comenzaba a bajar por las escaleras, y se encharcaba brutalmente.

Ese día fue caótico porque el paradero se había anegado de una forma nunca antes vista. Al llegar a casa, después de tres horas de trayecto —cuando normalmente me hago una— vi en los noticieros el reporte de las inundaciones. Lo que escuché en el televisor me dejó helado: “una anciana murió ahogada por las olas que producía un microbús cuando intentaba cruzar el paradero Indios Verdes”. Shock.

La noticia me increpó a la incredulidad. Tomé el Tláloc y lo arrojé a la basura. Al diablo, dije, no quiero saber nada de la muerte.

Por la noche sonó una melodía fantasmal.

Al principio no me di cuenta de lo que en verdad estaba sucediendo, cuando reaccioné casi me orino en los pantalones.

Así que cerré la bolsa de basura y la aventé por la ventana. Al carajo con las malditas emanaciones de la muerte, fue lo primero que se me ocurrió hacer y —después lo supe— lo más inteligente. El miedo se disipó paulatinamente, al poco rato caí dormido —había tenido un día muy pesado—.

A las cinco de la mañana pasó la carreta de basura (en mi colonia, en Ecatepec, un drogadicto pasa con una carreta tirada por un caballo famélico recogiendo los desechos). Lo que me despertó fue el ruido de la flauta alejándose. Entre más se alejaba el ruido era más fuerte, pese a las leyes de la física. Me explico: es el mismo fenómeno que sucede con el llanto de la Llorona, cuanto más cerca lo escuchas es cuanto más lejos está. Y viceversa.

Llegó un momento en que la música espectral cesó y pude reconciliarme con el sueño. Volví a dormir, ahora como un bebé. Nunca más supe nada de aquel pinche objeto.

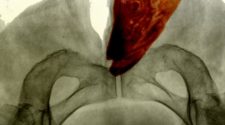

Fotografía de Cuartoscuro