por Andrés Díaz

Dedicado a Amparo Dávila

Bajas del autobús después del trabajo. El reloj de tu muñeca marca las diez y cuarto, llevas el cuerpo flojo y los párpados pesados. Te quedaste dormido y el chofer te despertó con un grito desde su asiento: “despierte, este es el fin del camino”. Te has pasado por varias cuadras y ahora debes caminar de vuelta. Sientes el fresco de la noche mientras recorres el oscuro bulevar, las tiendas ya cerraron, lo mismo que las fruterías, las farmacias y los talleres mecánicos. No hay nadie más fuera de casa, no se ven personas por las aceras. Llegas a la calle de siempre y giras en la esquina. A lo lejos se mira un carro que da vuelta en la rotonda de allá atrás y se pierde en la distancia. Bostezas. Retiras el cubrebocas y lo dejas plegado sobre la barbilla. Traes la vista cansada, te duele la espalda como si trajeras un muerto sobre los hombros.

Los postes del alumbrado están mal distribuidos y dejan tramos de la banqueta privados de su luz blanquecina. Tus pasos resuenan en medio del silencio, llevas los pies casi arrastrando. Tuviste una jornada larga en la fábrica, una como pocas hasta ahora. Vas pensando en los días que faltan para pagar el alquiler, el dinero que vas a mandarle a tu familia, la despensa que pronto tendrás que ir a comprar; el dinero apenas alcanza, nunca rinde lo suficiente y todo sigue siendo cada vez más caro en esta ciudad. Has oído de algunos a los que ya mandaron a “descansar” pero no les pagan un carajo, y de otros tantos que empiezan a quedarse sin trabajo; ahora, hasta toca hacer doble turno para compensar la falta de empleados. “Aquí, hasta vivir mal cuesta demasiado, piensas, pero te matan por poco, a veces por nada”. Morir es tan fácil acá y todo se pierde tan solo en un instante.

Estás a solo una calle de tu casa. Salen dos sombras detrás de un recodo, se plantan frente a ti y te sujetan por los brazos. “Quítate la mochila”. “No, déjenme”. ”¡Que te la quites!” Sientes los golpes, parece que no duelen, pero llegan por todas partes; golpes secos, patadas, puños, pies, rodillas; no hay otro ruido más que los impactos sobre tu cara y sobre tu cuerpo. Quieres gritar pero no puedes. Te arrancan el cubrebocas. Apenas puedes tratar de cubrirte el rostro cuando te arrojan sobre la banqueta, llena de tierra y polvo, para seguirte pateando. Se llevan tus cosas, la mochila con tus herramientas y tu teléfono; se escapan riendo, ves las siluetas escurrirse calle abajo como si fuesen líquidas.

Oyes sus pasos apresurados repicando hasta desaparecer. Sientes la sangre saliendo de tu boca y también de tu nariz: la sientes fluyendo caliente, escurriendo a través de tu rostro, inundando tus fosas nasales, manando copiosamente sobre tus mejillas, manchando tu ropa y salpicando el polvo de la acera. No sabes si sientes miedo, pero supones que así es. Tampoco sabes qué acaba de pasar.

Piensas, por una fracción de segundo, que quizá sigues dormido en el autobús. Pero esto pasó en verdad. En apenas unos segundos. Y ahora estás aquí, derrumbado sobre el suelo. Recorres tus dientes con tu lengua para ver si te han tirado alguno. Sientes el sabor herrumbroso de la sangre y la carne abierta al final de la comisura de tus labios. Un corte amplio. Arde ligeramente al tocarlo. Escupes rojo. Sopla el viento, levanta el polvo en la banqueta y se mecen las ramas de un árbol de flores rosadas, a solo unos metros de ti, como un testigo mudo e indiferente. Ves las hojas secas cayendo y desprendiéndose, volando libres para luego volver a desplomarse en el suelo.

Tienes la vista borrosa y el corazón retumba dentro de tu pecho. La adrenalina es lo único que te mantiene consciente pese al espanto.

Tratas de reincorporarte. Al apoyar la mano derecha sobre el suelo te das cuenta de tus dedos rotos por los pisotones. Es ahí cuando aparece el verdadero dolor y se esfuman las dudas de quizás estar en medio de una pesadilla. Cuando logras ponerte de pie te diriges trastabillando hasta la pared más cercana y te recargas en ella, sin saber qué hacer, sin entender cómo ha ocurrido esto. Sientes la nariz llena de líquido y empiezas a respirar por la boca. El aire quema al acariciar la carne abierta y desgarrada de tus labios.

Oyes un ruido familiar: miras al otro lado de la calle y ves un pequeño negocio, una miscelánea: la señora que atiende está bajando las cortinas de metal. También lo ha visto todo, justo como el silencioso árbol; fue demasiado para ella, más de lo que necesitaba. La cortina metálica se desliza ruidosamente hasta que se estrella contra el suelo. Ahora ya ha cerrado completamente, echa el candado y la ves rodear el edificio por un lado para poder entrar a casa. Tal vez se dispone a dormir o a poner el seguro a su puerta.

Empieza el mareo y te mantienes pegado al muro de tabiques pelones. Hay murmullos detrás de las paredes, voces que dicen muy bajito, “no salgas”, “háblale a la patrulla”, “¿para qué?, nunca vienen, hasta acá no llegan”, “deja el teléfono, no te metas, ¿qué tal si luego también te hacen algo?”. Nadie sale a ver qué pasó. Nadie se asoma a las ventanas, nadie quiere saber más de lo que le conviene. Las luces se apagan.

Intentas recordar a los sujetos pero solo adivinas que eran más altos que tú. Muy delgados. Y eran jóvenes. “Eran unos pinche niños…”, piensas, pero no lo dices porque tu voz todavía no regresa. Sigue secuestrada en tu garganta, retenida por el horror de la sorpresa. No recuerdas sus caras: no tenían rostro. A esa hora ya nadie lo tiene, todos se convierten en sombras sin ojos, ni boca, ni facciones. A esa hora ya solo hay voces y gritos, insultos, urgencias, aliento a cerveza, aroma a mota, garras filosas, cuchillos que cortan y pican y matan. Y risas que suenan con saña, rebotando calle abajo, brincando por los muros hasta colarse por las alcantarillas, entre basura, ratas grises y cucarachas.

Te quedas quieto, muerto de miedo. Se oye el silencio de la oscuridad. Pasan los segundos y la sangre sigue fluyendo: todavía se siente la brisa fresca, el viento que sopla desde varias calles arriba, como si viniera de los parques o los baldíos de la siguiente colonia, allá, donde también te agarran las sombras para arrebatarte por siempre la seguridad. O para arrancarte la vida.

El viento arrastra la tierra y también los recuerdos. El terror llega como un maremoto, la mente se fuga. Hay memorias en el aire y se oyen los ecos de la noche, resuenan por todas partes. Clavas la vista en el cielo negro, ese cielo quieto con ojos que parpadean: ves las estrellas chiquitas, casi dormidas, casi apagadas por el brillo de la ciudad que aún sigue despierta, a varios kilómetros, bajando por el bulevar y doblando por la autopista. Se aclara tu oído, escuchas la sangre fluyendo por tus venas, sientes las gotas cayendo sobre tu camisa; oyes el agua que corre por las cloacas, los pasos dentro de las casas de más allá, los susurros, los colchones que se hunden, los noticieros en la televisión, una que otra risa, el orgasmo de una mujer; y todavía más lejos, la alarma de un auto que nadie se molesta en apagar, un marido que le grita a su esposa, en otra casa, y un niño llorando porque le acaban de pegar después de un berrinche, todavía no quiere irse a dormir; oyes los perros ladrando desde las azoteas, tiritando de frío, gruñendo porque han visto pasar una sombra extraña, y las suaves patas de un gato que camina sobre los tejados, molestando a esos perros tembleques, espiando por las ventanas a las muchachas y los patios donde sueñan los canarios de una jaula vieja.

Te dejas llevar por los ecos y los sonidos, dejas que te lleven hasta donde se les plazca, tan solo no quieres estar aquí. Suenan las llantas de los autos en una lejana carretera, pasando a toda velocidad sobre el asfalto, brincando al caer de bache en bache, se alcanza a oír la música de los antros a todo volumen, llenos de gente que celebran otro viernes de abril y el dinero de la quincena en los bolsillos, los tarros de cerveza deslizándose y chocando sobre las mesas, pasos de baile, de salsa y cumbias ligeras en el quiosco, la gente que aplaude al terminar la melodía y unos hombres preguntando por la cuota a los travestis de las avenidas junto a la solitaria Alameda.

Sopla el viento, primero surcando bajo, entre los pies de los turistas nocturnos que desafían toda recomendación sanitaria, esos hombres y mujeres jóvenes, casi tan jóvenes como tus asaltantes, y las maduras parejas que se fugan de casa para revivir el romance con sus esposos o con algún amante; luego el viento se eleva hasta las cornisas, hasta los balcones en los edificios, acariciando los caros hoteles donde podrías gastar el sueldo de la semana en tan solo una noche; se escurre entre las columnas y torres de los campanarios, en las inmensas catedrales, antiquísimas, tan lujosas que parecen castillos: piensas que, si la fe abunda entre los pobres, la salvación de esas iglesias tal vez está solo reservada para los ricos, los adinerados.

El aire frío se aleja, tú lo sigues, hasta perderte en la distancia y en el tiempo.

Oyes el viento soplando, atravesando la capital entera, corriendo entre los barrios más lejanos donde suenan balazos; el viento corre por las autopistas, rebasando a todos los vehículo, hasta llegar a los cerros y barrancos, soplando muy alto entre las nubes, esas nubes que también se dejan llevar de un rincón a otro, librándose a su entera voluntad. Pasas Tequisquiapan, también Bernal, con su monolito gigante, luego cruzas por los bosques enormes de Río Blanco y, finalmente, llegas a casa, llegas al pueblo en que naciste. El frío viento se corta contra el arco de piedra con el letrero que te da la bienvenida: “Atarjea, Cabecera Municipal”, se lee escrito.

Allá la noche parece más quieta, más aliviada, más ligera, pero no menos llena de vida: oyes los ecos por todas partes, perdidos en medio de la oscuridad, rebotando de un monte a otro, escalando por las laderas, jugueteando como niños traviesos entre los barrancos; suena el viento al colarse entre los cultivos de maíz y calabaza, entre los bosques de álamos y cedros; oyes los grillos tocar su melodía y el suave aleteo de las luciérnagas, y también a los alacranes que se esconden en las paredes de adobe de las casas centenarias; las moscas que zumban entre las patas de los animales; oyes el rebuznar de un burro, el coceo de algún caballo, los ronquidos de las vacas, de los borregos, de las cabras y de las personas.

El aire está tan quieto que piensas, “Casi pueden oírse los sueños”.

Alguien camina por el quiosco de la plaza, frente al único templo del pueblo, tan ridículamente pequeño que apenas se cree que alcance para albergar a su gente, que alcance a dar cobijo a todas sus penas y sus esperanzas: todavía se oyen las voces de las señoras vestidas con rebozos negros, que rezan y rezan y rezan, sin tregua ni descanso, porque saben que en la pobreza hay que rezar bastante, que los milagros cuestan y es difícil pagar por ellos; se oyen las voces cansadas, afligidas, como si cargaran un exceso de pecados, pecados propios y otros tantos ajenos, de sus hijos, de sus maridos, de sus hermanos, de sus abuelos muertos; desde siempre les han enseñado a pedir por todos antes que por sí mismas, y todas esas deudas se les van acumulando sobre los hombros; por eso ellas siempre andan rezando; las oyes como si todavía anduvieran susurrando, una que otra llora y se da golpes de pecho; y las plegarias se quedan pegadas a los muros del templo, se aferran a las imágenes de los Santos, de la Virgen María y del Jesús Crucificado.

Afuera, el tipo de la plaza también arrastra los pies como tú, pero no de cansancio sino que va borracho; se deja caer de sentón sobre una banca, la bebida se agita dentro de una botella de cristal. Empieza a hablar solo y le dice majaderías a una muchacha que vuelve de la tienda, cargando una bolsa llena de pan.

Oyes el agua del río, apenas unas calles abajo: lleva muy poca corriente, parece que no ha llovido en meses, y el cauce suena tan débil, tan apagado. Tal vez la gente le sigue echando basura. Es una pena, porque recuerdas que hace varios años, cuando todavía eras un niño, estaba tan limpio que se podía beber de él. Se escuchan las piedras diminutas rodando y recuerdas, con un ligero escalofrío, esas historias que te contaba tu padre, de cuando el pueblo entero se inundó y se perdieron varias casas porque el río se desbordó, por allá, en los años cincuenta, y sus aguas cai llegaron hasta el quiosco; recuerdas los escalofríos de aquella otra ocasión cuando, ya de joven, viste cómo la crecida arrastró varias vacas y a un campesino a quien luego hallaron muerto, varios kilómetros río abajo.

Ahora apenas se oye el cauce, como si el mismo río se hubiera ahogado en el olvido.

Sigues los ecos de esos zapatos de mujer que caminan cuesta abajo, hasta perderse en uno de los callejones, en el más oscuro de todos, ese mismo que conoces desde siempre; te asomas también, oyes y avanzas por el pasadizo, justo detrás de ella, oyendo el crujir de las hojas secas en el suelo bajo sus pies, avanzando en la boca de la noche, a la sombra impenetrable de esos nogales inmensos que crecen, en el terreno vecino, junto a nopales, pencas de maguey y garambullos, al otro lado de un muro de casi un metro y medio, hecho de piedras apiladas.

Unos perros ladran nerviosos al escuchar los pasos pero luego se ponen a saltar y a jugar en el patio cuando la muchacha abre la reja para entrar a su casa. “Muévanse, dejen pasar”, les dice, antes de arrojarles un pan que los animales tratan de arrebatarse el uno al otro. Reconoces su voz al instante: es Josefina, la hija de tu hermano Josué y su esposa Rocío. Los tres están de visita.

Suenan las hojas del limonero y las palmas de plátano en el viento de Atarjea, y oyes también el cuchicheo de unas voces en la cocina, por allá, en una esquina de la casa. Todos andan sentados a la mesa, contándose historias y trayendo las últimas noticias de cómo los trata la vida en El Banco, ese otro pueblito que está allá, justo en la cima de un cerro cercano, a casi cien metros de altura por encima del nivel del río. Oyes la voz de tu esposa, Esperanza, parada frente a la estufa, calentando al fuego una olla con leche. Por las paredes caminan chimenes, aletean las polillas en torno a un foquito de luz amarilla. Los invitados ayudan servir la leche en unos vasitos de plástico y se reparten los panes recién traídos de la tienda.

Esperanza llama a tus hijos para que vengan también a cenar, los oyes corriendo desde el cuarto con sus piecitos. Hay risas, los niños sorben la leche haciendo mucho ruido, mastican con la boca abierta, tu hermano los regaña; la madre le acaricia el cabello a Martín, el más chiquito y le sirve más leche a Luisa.

Josué y tu cuñada le dicen a Esperanza lo grandes que están tus hijos, le explican lo rápido que pasa el tiempo, lo pronto que ellos también serán tan altos como Josefina, que ahora ya es una jovencita pero todavía tenía el tamaño de Luisa no hace ni cinco años, antes de dar el “estirón”.

Los menores siguen comiendo y haciendo ruido, tu sobrina se queja por las pequeñas cucarachas que reptan por los muros con total holgazanería, dice que le dan asco, y aquellas siguen esperando a que las luces se apaguen para subir a la mesa o volar directo hasta ella. Hablan de la desconfianza sobre la pandemia, todavía no saben de casos cercanos, solo han oído de enfermos en la capital, en León, en Celaya y otros tantos en Querétaro. Mencionan que la gente del pueblo no muere del virus, sino de cansancio, de enfermedades crónicas. “Otros se mueren de hambre y de injusticia”, dice Rocío. La voz de tu esposa te distrae cuando pregunta a Josué si supo de los muertos en las fiestas de Río Blanco, y él contesta “sí, dos tipos se agarraron a machetazos por un malentendido, disque uno de ellos andaba bailando con la mujer del otro. Todo se salió de las manos en un abrir y cerrar de ojos”. Las risas comienzan a mermar y, en cambio, las suplantan suspiros de tristeza y de preocupación. Uno de los fallecidos era tío de Rocío, y ella deja saber lo indignada que está con la situación.

Mencionan después los asaltos que se han incrementado en varios pueblos, sobre todo en las carreteras, los autobuses que vienen desde Querétaro o desde Bernal, los obligan a parar porque ponen rocas inmensas para obstruir el paso, y en cuanto se detienen salen los hombres a disparar contra los camiones para lanzar amenazas o suben a bordo para robar pertenencias. Hablan sobre los cárteles que ya tomaron varias ciudades de Guanajuato y reclutan gente para vender droga.

Esperanza manda a los niños a dormir; ellos se marchan a regañadientes porque quieren quedarse a oír sobre la sangre y las balas y los machetes con que los hombres se despedazan por andar de borrachos, o por peleas sobre terrenos, ganado y uno que otro amorío. Martín y Luisa finalmente se van a la cama, no sin antes protestar “qué injusto, nosotros también merecemos saber”. Y cuando están por enviar también a Josefina para que los acompañe o se acueste a dormir en la habitación para visitas, ella comenta que oyó de unos tipos que intentaron imponer cuotas a los comerciantes en Amealco, pero acabaron baleados, y a otros hasta los dejaron colgados en un árbol a modo de aviso, como advertencia para los muchachos del pueblo, para que nadie se una a sus filas porque también los iban a dejar amarrado, secándose al sol.

Oyes la voz sorprendida de Rocío preguntándole a su hija dónde supo de eso; ella contesta que uno de sus amigos tiene familia allá, el chisme le llegó dos semanas atrás; Josué añade “ya en todas partes las cosas se están poniendo igual”.

La plática se acaba, entre bostezos y comentarios de “a ver cómo nos socorre Nuestro Señor”, “ojalá pronto se acabe todo eso”, “habrá que rezar mucho”, “sí, acá en el pueblo siempre hay que rezar mucho”.

Se despiden, apagan la luz, cierran la puerta para que no entren los perros a la cocina. Oyes el renovado aleteo de los insectos, que saltan y brincan y vuelan de un lado a otro en el cuartito, corriendo por el suelo, la mesa, las sillas, la estufa. Suenan los resortes de los colchones cuando los demás se acuestan a dormir porque temprano irán a misa y luego a surtirse de comida para volver a subir el cerro.

La noche respira tranquila en los alrededores, el agua fluye despacio, con un ritmo cansino y las ramas de los pirules gigantes a orillas del río se mecen con suavidad al viento; se oyen los cantos de algunos pajarillos silvestres llamando desde la oscuridad; se agitan las colas de los perros cuando sale Esperanza de su cuarto. Se ha estado revolviendo inquieta en su cama por unos minutos, como si presintiera que algo anda mal, que algo haya pasado pero no sabe qué; notas sus pasos recorriendo el patio hasta asomarse al muro con vista al río, fluyendo a treinta o cuarenta metros más allá, detrás de la ribera.

Suenan los borregos que balan y roncan en un corral en el terreno de al lado. Tu esposa trepa a la pequeña barda de piedras al final de la casa, ahí desde donde siempre les gustó, a ti y a ella, apreciar las inmensas siluetas oscuras de los montes recortándose contra la noche, viendo las luces que a veces brincan por aquí y por allá; levanta la vista para mirar las brillantes estrellas de ese cielo límpido, donde resplandecen claros los luceros desde el ocaso y hasta la madrugada, en el aire transparente de Atarjea.

La oyes rezando bajito y con diligencia, la sientes tan cerca de ti, casi crees poder acariciarle el pelo con la mano; ella menciona tu nombre, y pide a Dios por ti, reza para que llegues con bien a casa, que nada malo te haya pasado, ruega para que pronto regreses, para que visites a tus hijos, y ella pueda volverte a ver.

Andrés Díaz. Mexicano. Psicólogo clínico egresado en 2019. Durante el presente año 2020 ha sido publicado en las revistas digitales Mundo de Escritores no. 2 y no. 3, Zompantle y también en la antología El cuento en cuarentena de Editorial Palabrerías. Participa activamente en la plataforma de escritores Inkspired donde ha publicado cuentos, antologías de microrrelatos y antologías poéticas.

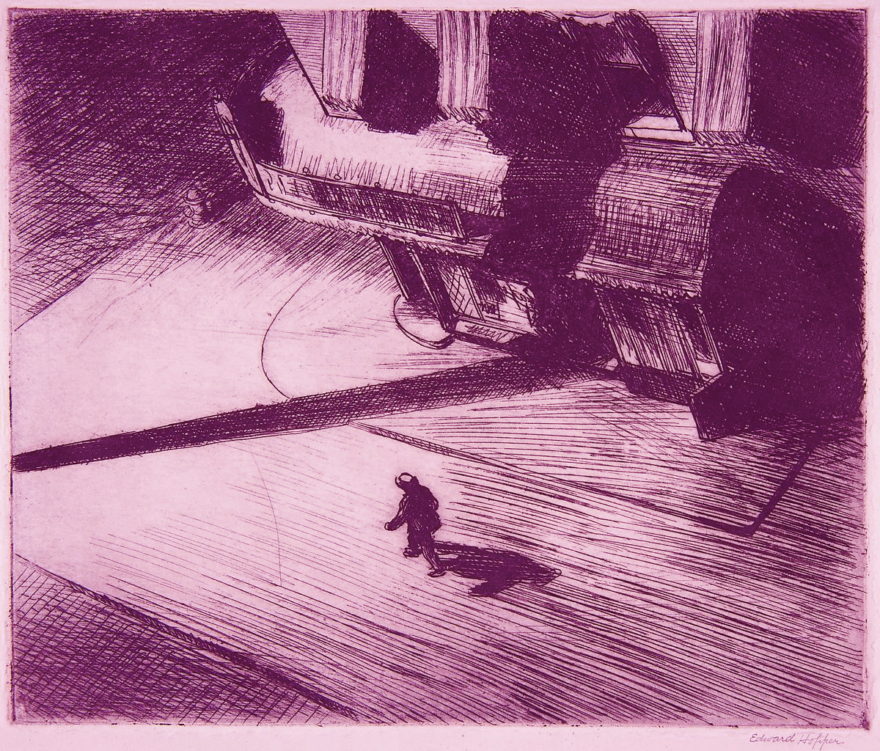

Arte: Edward Hopper, Night Shadows