Hace relativamente poco, surgió una inusitada ola de nostalgia por un libro de lecturas que todo mexicano nacido en los noventa llevó durante su primer año de educación primaria. El llamado “Libro del perrito” fue fotografiado y compartido por un usuario de Facebook y rápidamente se volvió viral, como si todos hubiésemos olvidado su existencia hasta ese momento. Si bien las redes suelen inflar desproporcionadamente cualquier publicación, tenga o no méritos, llama la atención que la respuesta recibida por la empolvada obra de la Secretaría de Educación Pública haya sido de genuina alegría. En el fondo todos recordábamos el libro como algo bueno que nos sucedió de niños —para muchos representó su primer acercamiento a la lectura—, pero resultó que su resurrección más de una década después sirvió también para demostrar que no lo habíamos idealizado. No sólo contenía historias bellas o rimas divertidas; había ahí un verdadero trabajo de ilustración y diseño que nadie esperaría de una institución pública que actualmente parece odiar a sus pupilos. Algunos personajes son mucho más queridos o populares que otros, pero lo interesante es que casi todos los lectores de aquel libro tienen una historia favorita que nunca pudieron olvidar. En mi caso se trata de “El viaje”, donde se narra la travesía de un ratón que quiere visitar a su madre, y para hacerlo tiene que sortear una cantidad absurda de problemas: compra un auto y este se descompone, encuentra patines que se rompen y zapatos que se desgastan. Tal es su empeño por regresar a casa y recibir un abrazo de su progenitora que termina comprando pies nuevos para poder llegar a su destino.

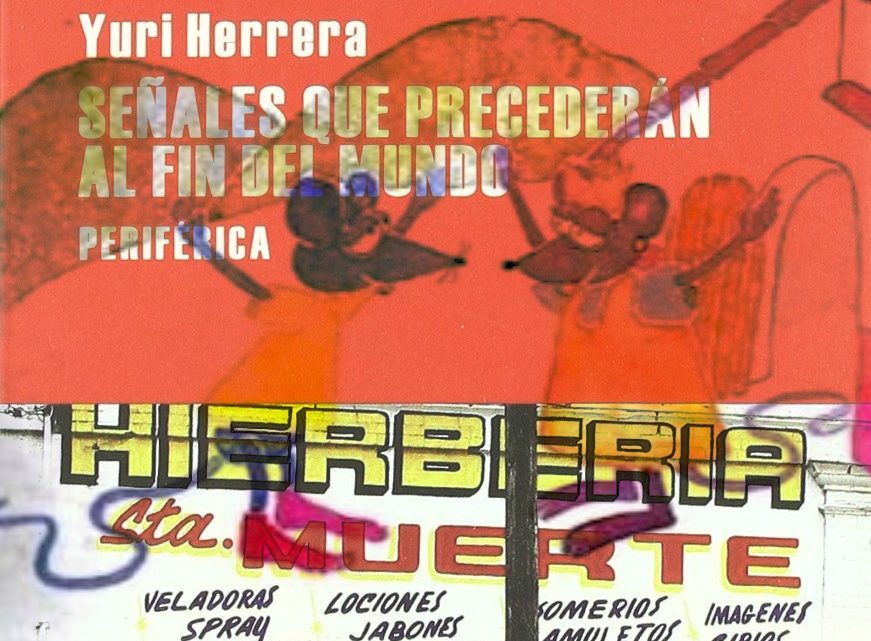

La historia es tan épica como puede serlo un cuento de dos páginas en interlineado doble, y nunca queda muy claro si el ratón vivía exageradamente lejos de su familia o si sólo compraba productos de muy mala calidad, lo que sí es bastante obvio es que nada podía interponerse entre él y su deseo de ver a su madre, y que estaba dispuesto a agotar sus recursos para conseguirlo. En un espacio breve, este cuento condensa una serie de temas importantes que tienen que ver con la identidad y la pertenencia, así como el esfuerzo que implica conservarlas: para este ratón humanizado no hay nada más importante que volver a sus orígenes, con la persona que lo formó y moldeó su yo. Aun cuando la idea de volver a un hogar que simboliza nuestro todo no tiene nada de innovador (véase a Odiseo) los esfuerzos del ratón, rayanos en la desesperación, quedaron plasmados en mi memoria, y no fue sino hasta muchos años después que encontré otro personaje que se le comparara en ímpetu y decisión: Makina, protagonista de Señales que precederán al fin del mundo (2009), segunda novela de Yuri Herrera. Con apenas ciento veinte páginas, la que parece una sencilla narración sobre drogas, inmigración y la vida “del otro lado” (si es que tales temas pueden tratarse de sencillos), termina sorprendiendo como un viaje épico donde la heroína sortea las nueve etapas o niveles de un Mictlán, inframundo de la mitología precolombina, traído a la tierra con el único cometido de encontrar a su hermano.

El viaje de Makina es inverso al del ratón, ya que ella sale de casa para llegar a un lugar del que sólo sabe el nombre, pero en su mente mantiene el mismo cometido que el roedor: volver con su madre, la Cora, a como dé lugar; no quedarse en ese país extraño ni un minuto más del necesario. Volver, volver y volver. Sin embargo, aun cuando su corazón le exige regresar a sus raíces, los planes que le aguardan son otros, porque una vez cumplida su misión lo que llega no es la retribución, sino el fin del mundo, de su mundo: de Makina sólo queda un exoesqueleto que volverá a ser moldeado con el nombre, oficio y número de seguridad social de una desconocida. De la joven que emprende el viaje —virtuosa, conocedora de varias lenguas y mensajera de la comunidad— no queda más que un vago recuerdo. Su viaje heroico no concluye con un regreso triunfal, tampoco con un triunfo velado y doméstico, ni siquiera con la desadaptación implacable de la que habla Joseph Campbell. Sólo hay silencio e incertidumbre. ¿Su historia se narrará como la del héroe épico que muere en batalla? Probablemente no, por el simple hecho de que no está muerta, sólo borrada de su propia vida.

Esta hecatombe no resulta sorprendente. La brevedad del libro mismo nos avisa del terror que se avecina, pues por ahí de la página cien el lector no puede sino angustiarse: quedan cada vez menos hojas y Makina no ha cumplido con la misión que le endilgó la Cora. Pero incluso antes de esto, tenemos una primera señal alarma desde el primer capítulo, “La tierra”. Son tres los señores que Makina visita, todos relacionados con el narcotráfico, y quienes arreglan las tres etapas de su viaje: cruzar el río, encontrar a su hermano y “lo que necesite” después. La última promesa proviene del señor Q, de cuya boca parece que “brotaran piedras” y quien nos hace pensar que no hay un regreso contemplado en la partida, pues lo que ella necesite estando allá puede ser muy diferente de lo que crea necesitar estando acá, en la tierra a la que pertenece. Esta incertidumbre crece en el momento en que sale del despacho del susodicho y se encuentra con una serie de espejos que la rodean: “Miró los espejos: al frente estaba su espalda: mito detrás y sólo halló el interminable frente curvándose, como invitándola a perseguir sus umbrales. Si los cruzaba todos eventualmente llegaría, transcurvita, al mismo lugar; pero de ese lugar desconfiaba”. En un primer momento, el párrafo puede no despertar ningún interés, no obstante, una vez que el final de la protagonista queda sellado, vale la pena volver sobre los pasos e intentar comprender lo que pasó. El espejo no le devuelve un rostro familiar, sino una espalda anónima. Tras de sí un espacio curvo que no deja ver el final de la línea, aunque ella ya conoce ese lugar como el mismo en el que se encuentra. Aun así desconfía, y con buena razón. Cruzar cualquier umbral, por muy familiar que resulte, involucra cambiar de entorno, y en ese cambio mucho puede perderse, si no es que todo.

Así, la última parada de Makina en la Ciudadcita, con el señor Q, es también el inicio de su regresión orgánica, de la descomposición que viven los muertos en su camino al Mictlán. Las balas de los agentes de migración, el frío que arrecia contra su piel y finalmente la pérdida de su corazón ante un hombre extraño a quien la palabra hermano no le suena de nada no son más que paradas necesarias para separar cuerpo y alma. Un peldaño antes de llegar a su final, una agente de inmigración la somete, junto con otros muchos paisanos, para encarcelarla. Es aquí donde una Makina despellejada, con el corazón recién arrancado, es también poseedora de una claridad tan enceguecedora que termina ahuyentado al guardia con una simple nota: “Nosotros somos los culpables de esta destrucción…”. Pero en este discurso de gloria también hay pérdida. Las palabras de Makina no son un grito de batalla, sino una reconciliación con su pasado, con su vida, una despedida a su identidad. Makina deja de pertenecer a la tierra, a su tierra anónima, y llega por fin al Mictlán. La señal de que todo lo que fue ya le resulta ajeno es que la palabra “Jarcha” le es casi desconocida: no la recuerda en ninguna de las lenguas que conoce. Dicho sea de paso, la palabra –que tanto llama la atención de críticos y lectores– había desparecido hacía muchas páginas. Después de ser usada insistentemente durante gran parte del viaje, repentinamente Makina deja de “jarchar” y comienza a “salir”, “caminar”, “pasar” o “andar”. Es difícil identificar cuando desaparece por completo dicha palabra, sin embargo, al perder agencia sobre ella, Makina acaba por perder agencia sobre su identidad. “Jarchar” ya no le pertenece, así como ella ya no pertenece ni a su pueblo anónimo ni a su país desconocido. Pareciera que el narrador mismo ha cambiado o la desconoce, pues a fin de cuentas es él quien está encargado de narrar el viaje del héroe y quien decide cómo ha de ser narrado. Así, la joven es bienvenida por una mujer que le ofrece un cigarro, probablemente Mictecacíhuatl, y luego “jarcha” una última vez hacia su encuentro con el señor Mictlantecuhtli. Reconoce su suerte cuando este se le acerca con un manojo de papeles que representan su nueva vida: “Me han desollado, musitó”.

El paralelismo que Herrera forja entre el viaje de Makina y el Mictlán le da una fuerza lógica y natural a las causas y desarrollo de la aventura. Esta cosmovisión no sirve únicamente para hablar de las batallas que se luchan hasta en la muerte, sino que nos habla de lo inevitable que es, en este caso, no morir precisamente, sino migrar. Recordemos que al Mictlán llegan aquellos que han muerto de causas naturales o enfermedades comunes. Con esto en cuenta, pareciera que lo que lleva a Makina hasta el lugar donde se tienen nueve aguas es el curso natural de las cosas, de la vida de aquellos habitantes marginados, llenos de virtudes y con tan pocas oportunidades para desplegarlas. Cora la encamina con un mensaje que no sirve de nada, “Ya devuélvase, no esperamos nada de usted”, porque el destinatario hace mucho que murió y no espera que nadie espere nada de él. Es muy probable que la matriarca sepa inconscientemente que está enviando a la segunda de su estirpe a un fin metafórico, pero también a una segunda “vida” mejor. de esta cosmovisión vuelve a la travesía y a su final algo perfectamente normal y lógico. De esa habitación sin ventanas ya no saldrá la Makina que pone en orden y nombra al mundo, que lleva el mando de su vida con una destreza brutal. Alguien más ocupará su carcasa humana, tomará nuevas palabras y conocerá otros idiomas.

El lector más rulfiano podrá decir que Makina está muerta desde la primera página, que el inframundo se la tragó en el Ciudadcita cuando la tierra se abrió bajo sus pies: “Estoy muerta” dice Makina “cuando todas las cosas respingaron”. Aun cuando el narrador asegura segundos después que ella “quedó a salvo”, no es inaudito pensar que su caída al otro mundo inicia con ese deslave, pero no la muerte definitiva, pues esta tiene requerimientos exhaustivos para dar paz al alma. El paso formal de Makina a otro mundo, quizá no necesariamente el de los muertos pero sí el de los mojados, los mustios, los agachados y silenciados, exige la formalidad y el sacrificio propios del rito. Debe seguir los pasos y huellas de todos aquellos que jarcharon antes que ella para alcanzar un estado de claridad mental asolador, el último que tendrá el alma antes de entrar a los reinos de la muerte, así como el luto del universo entero para que esto sea logrado; es por esto que “todas las cosas del mundo quedaron en silencio”.